岩手県水沢市(現:奥州市)にある曹洞宗のお寺で、前回の記事の黒石寺から3キロ程しか離れておりません。

1348年開創、開山は無底良韶(むていりょうしょう)

1350年 崇光(すこう)天皇から《奥州二州僧録扶桑曹洞第三ノ本寺》「両国寺院出世道場」とする綸旨(りんじ)を得て、永平寺、総持寺と並ぶ東北地方における第三の本寺となった。

盛時には、末寺508ヵ寺~1200ヵ寺とも云われたが、江戸期には格式を失い能登総持寺の末寺になった。

現在は、72の末寺を持つ。

ここに来た最大の理由は、正法寺の七不思議です

この説明は公式ホームページにリンクさせていただきます。

1.文福茶釜 ご存知「文福茶釜」ですが、一般的には、群馬県の茂林寺が有名ですが、年代的にはこちらの方が早く開山してますね。

2.ほや扇 実は、初代の住職さんは、幽霊の子供なのです。

3.子啼きの池 毎年、同じ日に子供の啼き声が・・・・

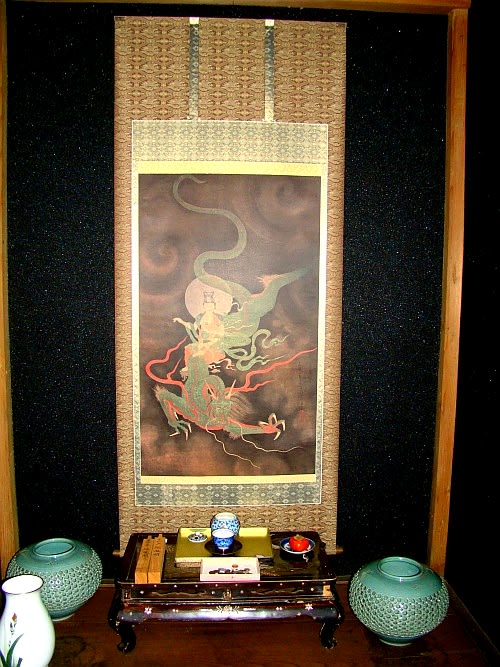

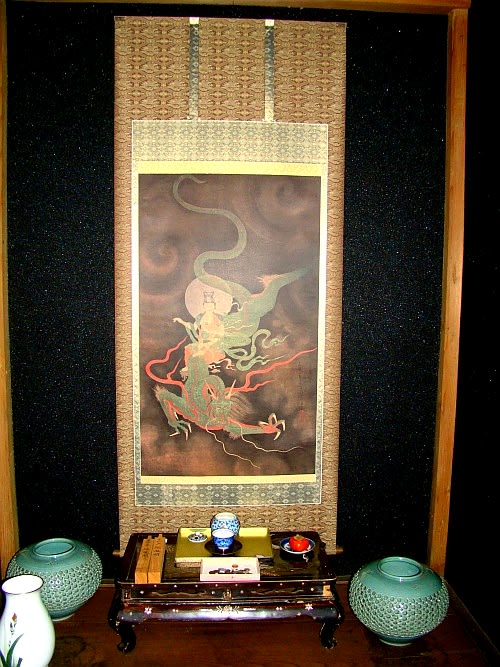

4.飛龍観音様 掛軸に描かれた龍に乗った観音様は・・・雨乞いの掛軸です。

5.八つ房の梅

6.片葉の葦

7.虎斑の竹

その他にも面白い伝説があります

山内川の住人

殿様と馬と蹄後

毘沙門池の幸魚

和尚と猫と大鼠 和尚を狙っていた大鼠を退治した、賢い猫のお話です。

正法寺炎上 火災が起きた原因とは・・・? 何故修行僧は頭にタオルを巻くのか・・・?

小正月の飾りがまだそのままでした。

家内の実家では、こんな感じで飾ります。

それが懐かしかったのでしょう。(撮影:家人)

さて、境内に入って見ましょう。

正門を挟んで、壁のようにたちはだかる石段があります。

それも、自然石のままです。

こんな入口は、初めてですね。

下からと上からの写真です。

国指定重要文化財

正面に本堂が見えて来ます。

デカ~!

写真で見ると普通に見えますが、それはパーツも大きいからです。

人の身長と比べて下さい。

石灯籠の大きさといい、中央の扉も半端じゃないです。

この本堂伊達家により再興されております。(1811年)

この時期の伊達家の藩主は9代周宗の時代ですが、翌年16歳で亡くなってます。

この壮観なお堂茅葺き屋根は日本一と云われており

間口二十一間(29.6m)39.09m

奥行き十二間(21m)22.72m

高さ九十二尺(26m)27.87m

何故数字が二つあるのか?

実は、他のブログやHPに書いてあった数字が()括弧内です。

みんな同じ文言できっとみんなが誰かの記事をコピペしたのでしょう。 www笑っちゃいます。

ちょっと気になって計算したのですが、括弧の無い数字が私の計算です。

江戸間とか団地サイズは聞きますが、ここは団地ではありません。

どっちが正しいのでしょうか

国指定重要文化財

日本一の茅葺き屋根ですが、厚さでは、山形県にある羽黒山の三神合祭でしょう。

見比べて下さい。

羽黒山の記事

さぁ、それでは、入場料の300円を支払って中へ、お寺の中は、説明者が居ませんので、勝手に見て回ります。

まるで、お寺探検隊です。

庫裡の入り口から・・・・エッ?駕篭・・・かなり傷んでますが、重文のようですね。

竈がありました。 昔は修行僧がたくさん居たのでしょうね。

撫で地蔵だったかな~? 悪いところを撫でると良くなるそうですよ。 いっぱい撫でて来ました。

狛様の親子です。

これが、飛龍観音様です。

これが文福茶釜ですよ

開山堂を撮ろうと木の枠の窓を開け(鍵は昔のネジ込み式) すると雪がチラチラ・・・

本堂の大きな空間は、格式の高さを感じます。

威風堂々と構えている本堂の柱には、伊達家の代表的な家紋の九曜門です。

屋根の上部とこの中央には、三引両の家紋があります。HPにも竹に雀がありましたね。

自分が知ってるだけでも11個の家紋があります。それはいずれ・・

蛇休石 蛇がトグロを巻いて休んでいるかのようです。

長くなりましたので、この辺にしておきます。 東北にもこんな立派なお寺があったのかと驚いた次第です。

勉強になりました。 このスケールは行って見ないとわかりませんね。

1348年開創、開山は無底良韶(むていりょうしょう)

1350年 崇光(すこう)天皇から《奥州二州僧録扶桑曹洞第三ノ本寺》「両国寺院出世道場」とする綸旨(りんじ)を得て、永平寺、総持寺と並ぶ東北地方における第三の本寺となった。

盛時には、末寺508ヵ寺~1200ヵ寺とも云われたが、江戸期には格式を失い能登総持寺の末寺になった。

現在は、72の末寺を持つ。

ここに来た最大の理由は、正法寺の七不思議です

この説明は公式ホームページにリンクさせていただきます。

1.文福茶釜 ご存知「文福茶釜」ですが、一般的には、群馬県の茂林寺が有名ですが、年代的にはこちらの方が早く開山してますね。

2.ほや扇 実は、初代の住職さんは、幽霊の子供なのです。

3.子啼きの池 毎年、同じ日に子供の啼き声が・・・・

4.飛龍観音様 掛軸に描かれた龍に乗った観音様は・・・雨乞いの掛軸です。

5.八つ房の梅

6.片葉の葦

7.虎斑の竹

その他にも面白い伝説があります

山内川の住人

殿様と馬と蹄後

毘沙門池の幸魚

和尚と猫と大鼠 和尚を狙っていた大鼠を退治した、賢い猫のお話です。

正法寺炎上 火災が起きた原因とは・・・? 何故修行僧は頭にタオルを巻くのか・・・?

小正月の飾りがまだそのままでした。

家内の実家では、こんな感じで飾ります。

それが懐かしかったのでしょう。(撮影:家人)

さて、境内に入って見ましょう。

正門を挟んで、壁のようにたちはだかる石段があります。

それも、自然石のままです。

こんな入口は、初めてですね。

下からと上からの写真です。

国指定重要文化財

正面に本堂が見えて来ます。

デカ~!

写真で見ると普通に見えますが、それはパーツも大きいからです。

人の身長と比べて下さい。

石灯籠の大きさといい、中央の扉も半端じゃないです。

この本堂伊達家により再興されております。(1811年)

この時期の伊達家の藩主は9代周宗の時代ですが、翌年16歳で亡くなってます。

この壮観なお堂茅葺き屋根は日本一と云われており

間口二十一間(29.6m)39.09m

奥行き十二間(21m)22.72m

高さ九十二尺(26m)27.87m

何故数字が二つあるのか?

実は、他のブログやHPに書いてあった数字が()括弧内です。

みんな同じ文言できっとみんなが誰かの記事をコピペしたのでしょう。 www笑っちゃいます。

ちょっと気になって計算したのですが、括弧の無い数字が私の計算です。

江戸間とか団地サイズは聞きますが、ここは団地ではありません。

どっちが正しいのでしょうか

国指定重要文化財

日本一の茅葺き屋根ですが、厚さでは、山形県にある羽黒山の三神合祭でしょう。

見比べて下さい。

羽黒山の記事

さぁ、それでは、入場料の300円を支払って中へ、お寺の中は、説明者が居ませんので、勝手に見て回ります。

まるで、お寺探検隊です。

庫裡の入り口から・・・・エッ?駕篭・・・かなり傷んでますが、重文のようですね。

竈がありました。 昔は修行僧がたくさん居たのでしょうね。

撫で地蔵だったかな~? 悪いところを撫でると良くなるそうですよ。 いっぱい撫でて来ました。

狛様の親子です。

これが、飛龍観音様です。

これが文福茶釜ですよ

開山堂を撮ろうと木の枠の窓を開け(鍵は昔のネジ込み式) すると雪がチラチラ・・・

本堂の大きな空間は、格式の高さを感じます。

威風堂々と構えている本堂の柱には、伊達家の代表的な家紋の九曜門です。

屋根の上部とこの中央には、三引両の家紋があります。HPにも竹に雀がありましたね。

自分が知ってるだけでも11個の家紋があります。それはいずれ・・

蛇休石 蛇がトグロを巻いて休んでいるかのようです。

長くなりましたので、この辺にしておきます。 東北にもこんな立派なお寺があったのかと驚いた次第です。

勉強になりました。 このスケールは行って見ないとわかりませんね。

相当な大きさの本堂

まるで~人間を拒むかのような石段まで

もし 巨人(野球じゃない(^^ゞ)だったら 問題ないですよね

ここは鬼の住処? (^_-)~☆

何をばかなことを~

失礼しまし~た

びっくりしました!

石段も角度が急じゃないですか~?

ひーさんの足がなが~~い!!

ひーさん、カメラ変えました??

何か、以前より凄く写真が鮮明に見えます。

気のせいかな?

実際に訪れたら、圧倒されそうです。

狛様の親子、これは初めて見ました。

文福茶釜と言えば、やはり群馬を思い出すのですが、ここにも伝説が残っているんですね。

このお寺もその存在を初めて知りました。

写真を見るだけで、その勇壮さが伝わってまいります。

曹洞宗ですから一切の煌びやかさを捨てて、修行する。そんなイメージがありますが、それそのものですよね。

時間があれば尋ねてみたいと思いました。

一見の価値。大有りですね。

計算 ひーさんのが合ってますヨ

住宅建材部門も経験したので尺貫法得意なりぃ

にしてもデッカイお寺ですね

さすがに風格があります

狛さま 東北本部長に推挽いたしたい♪

HPで調べてみたら正式には「曹洞宗大梅拈華山円通正法寺」っつうんだな

訓みは「そうどうしゅう/だいばいねんげさん/えんつうしょうほうじ」か?

けっこうくどい名前だなぁ・・・

それにしても、むでな本堂だごだぁ~

自分も驚きましたよ。

最近は、半分以上が、新しい方のカメラ使ってました。

このお寺は、茶釜の話で聞いてはいたのですが、訪れるのは初めてで、流石に自分もこれだけのお寺はなかなか見たことがありません。

永平寺に匹敵すると思います。

黒石寺と近くなので、ぜひご覧下さい。壮大です。