【たたら製鉄の背景と原子力資源探査】

火山国である日本の土や岩石、特に火山活動に関連してできた岩石には鉄分が含まれることは、これまで指摘してきた通りです。そして、その代表格であるマグマが地中でゆっくり冷えて固まった花崗岩は日本の各地に分布しています。しかし、一見同じに見える花崗岩であっても、たたら製鉄の原料の砂鉄のもとなる磁鉄鉱の含有量につていは地域性があるのです。

これを見い出したのは、広島大学で鉱床学を専攻して工業技術院地質調査所(現 産業総合研究所地質情報センター)に勤務していた当時40歳代の故石原舜三博士でした。

博士については個人的な思い出があります。大学院の学生だったころ、中国で鉱床学の国際学会が開かれました。学会が主催する中国国内の地質巡検で石原博士とご一緒する機会がありました。既に博士は花崗岩研究の国際的権威になられていて、お会いした当時は北海道大学の教授でいらっしゃいました。博士の研究は若い頃の素朴な疑問からスタートし、その疑問を追い求めていく過程でアメリカ学派を論破するなどの業績を残していて、鉱床学を専門とする学生にとっては、既に伝説的な人物となっていました。ところがお会いすると自分が思っていたイメージとは全く異なり、落語家の鶴瓶師匠を彷彿とするような風貌。気さくな人柄で、どこに行っても現地の子供に囲まれて人気者になるのでした。私もその子供たちの一人と思われていたかもしれません。「疑問はね〜、大事だよ〜」そんな言葉をかけて頂いた記憶があります。

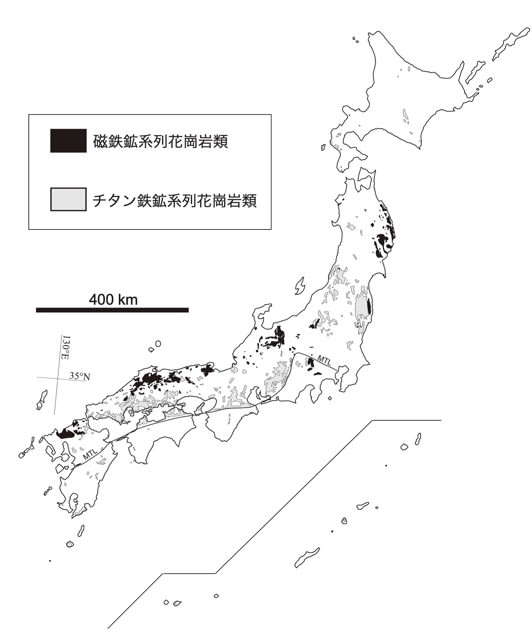

さて、時は1960年代、我が国は高度経済成長期にありました。発展を続ける経済を支えるため原子力は新しいエネルギーと期待されていた時期です。国は政策として原子力発電用の燃料となるウランの調査を国内で実施していました。博士はそのウラン探査プロジェクトで、全国の花崗岩地帯の鉱床の放射能調査とウラン鉱物の発見を担当していました。そしてウラン鉱物を含むモリブデン/タングステン鉱床の探査とその成因研究の中で、花崗岩は2つの系列に分けられることを発見しました。一つは磁鉄鉱が多く含まれる磁鉄鉱系列、もう一方は磁鉄鉱が少なくかわりにチタン鉄鉱が含まれるチタン鉄鉱系列です。その系列は日本だけでなく、環太平洋地域やアナトリア地域の造山帯に分布する花崗岩にも当てはまりました。その後、この博士の発見は国内外の花崗岩の研究や鉱床探査の分野に大きなインパクトを与えることとなり、海外でも非常に高い評価を受けました。そして、その発見のルーツとなったのが島根県の花崗岩に伴うウラン鉱物を含んだモリブデン鉱床だったのです。そうなのです、磁鉄鉱が多く含まれる磁鉄鉱系列の花崗岩が出雲にはあるのです。図に示すように磁鉄鉱系列の花崗岩は山陰の出雲地方に集中して分布しています。

なんと、古代の最先端技術の源泉となる磁鉄鉱資源と現代のエネルギーや軍事技術に転用可能となる原子力のウラン資源が同一地域に存在していたのでした。

たたら製鉄は日本独自のユニークな方法とされています。多くを語る必要はないと思います。出雲地方においてたたら製鉄が発展した背景は、原料の砂鉄のもととなる磁鉄鉱を多く含んだ花崗岩が、出雲地方、つまり葦原中国に広がっていたからです。

火山国である日本の土や岩石、特に火山活動に関連してできた岩石には鉄分が含まれることは、これまで指摘してきた通りです。そして、その代表格であるマグマが地中でゆっくり冷えて固まった花崗岩は日本の各地に分布しています。しかし、一見同じに見える花崗岩であっても、たたら製鉄の原料の砂鉄のもとなる磁鉄鉱の含有量につていは地域性があるのです。

これを見い出したのは、広島大学で鉱床学を専攻して工業技術院地質調査所(現 産業総合研究所地質情報センター)に勤務していた当時40歳代の故石原舜三博士でした。

博士については個人的な思い出があります。大学院の学生だったころ、中国で鉱床学の国際学会が開かれました。学会が主催する中国国内の地質巡検で石原博士とご一緒する機会がありました。既に博士は花崗岩研究の国際的権威になられていて、お会いした当時は北海道大学の教授でいらっしゃいました。博士の研究は若い頃の素朴な疑問からスタートし、その疑問を追い求めていく過程でアメリカ学派を論破するなどの業績を残していて、鉱床学を専門とする学生にとっては、既に伝説的な人物となっていました。ところがお会いすると自分が思っていたイメージとは全く異なり、落語家の鶴瓶師匠を彷彿とするような風貌。気さくな人柄で、どこに行っても現地の子供に囲まれて人気者になるのでした。私もその子供たちの一人と思われていたかもしれません。「疑問はね〜、大事だよ〜」そんな言葉をかけて頂いた記憶があります。

さて、時は1960年代、我が国は高度経済成長期にありました。発展を続ける経済を支えるため原子力は新しいエネルギーと期待されていた時期です。国は政策として原子力発電用の燃料となるウランの調査を国内で実施していました。博士はそのウラン探査プロジェクトで、全国の花崗岩地帯の鉱床の放射能調査とウラン鉱物の発見を担当していました。そしてウラン鉱物を含むモリブデン/タングステン鉱床の探査とその成因研究の中で、花崗岩は2つの系列に分けられることを発見しました。一つは磁鉄鉱が多く含まれる磁鉄鉱系列、もう一方は磁鉄鉱が少なくかわりにチタン鉄鉱が含まれるチタン鉄鉱系列です。その系列は日本だけでなく、環太平洋地域やアナトリア地域の造山帯に分布する花崗岩にも当てはまりました。その後、この博士の発見は国内外の花崗岩の研究や鉱床探査の分野に大きなインパクトを与えることとなり、海外でも非常に高い評価を受けました。そして、その発見のルーツとなったのが島根県の花崗岩に伴うウラン鉱物を含んだモリブデン鉱床だったのです。そうなのです、磁鉄鉱が多く含まれる磁鉄鉱系列の花崗岩が出雲にはあるのです。図に示すように磁鉄鉱系列の花崗岩は山陰の出雲地方に集中して分布しています。

なんと、古代の最先端技術の源泉となる磁鉄鉱資源と現代のエネルギーや軍事技術に転用可能となる原子力のウラン資源が同一地域に存在していたのでした。

たたら製鉄は日本独自のユニークな方法とされています。多くを語る必要はないと思います。出雲地方においてたたら製鉄が発展した背景は、原料の砂鉄のもととなる磁鉄鉱を多く含んだ花崗岩が、出雲地方、つまり葦原中国に広がっていたからです。

日本列島における磁鉄鉱系列花崗岩類とチタン鉄鉱系花崗岩類の分布(高木哲一2020)

さて、もう一つ地質技術者の目線で指摘しておきたいことがあります。ヤマト前身政権の鉄に関する技術は、先に述べたように、鉄挺(てってい)と呼ばれる鉄素材を朝鮮半島から持ち込んでそれを鍛治・加工する技術でした。しかし、鉄挺を得るに当たって、その対価として大陸の王朝等には何を献上していたのでしょうか。

その一つとして「金」が考えられます。

ベネチアの商人マルコ・ポーロが獄中で口述した『東方見聞録』に「黄金の国ジパング」が記録されました。そして、この数行の文章が、のちの大航海時代のコロンブスをはじめとする冒険者に大きな影響をあたえたといわれています。学生時代に鉱床学を専攻して、なかでも「金鉱床」を研究対象にしたのは、コロンブスとさして変わらない動機からでした。なぜなら、当時、日本では金鉱床が相次いで発見されている時期でした。しかも世はバブル。このような浮かれた時勢に身をおく一人の若者が、その研究成果で「一攫千金」の夢を見ても不思議ではありません。

そして研究を進めるなかで、その若者は日本、特に九州に多くの金鉱床があるのを知ったのでした。

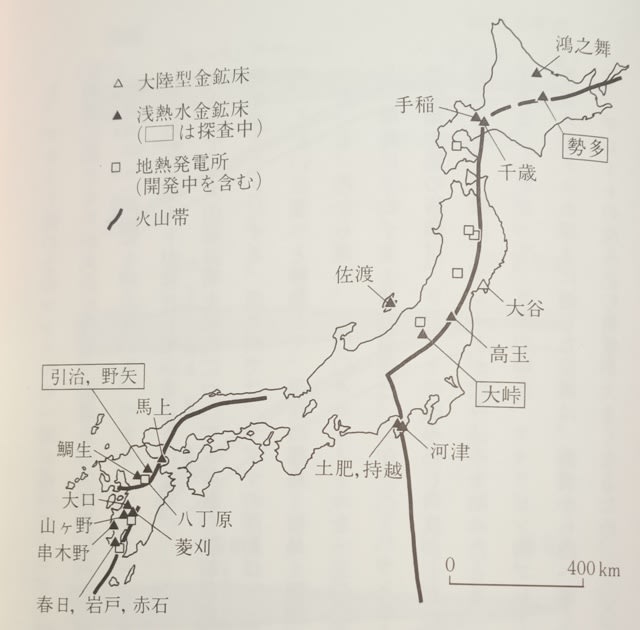

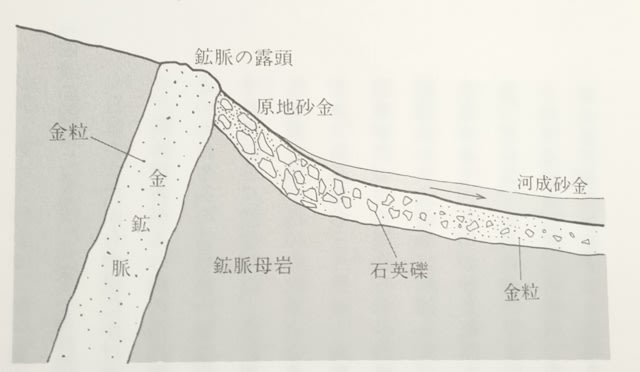

図には日本の主な金鉱床を示します。見てのとおり九州には金鉱床が多く存在します。恩師井澤英二著『よみがえる黄金のジパング』には九州の金鉱床の産金量として馬上(13t)、鯛生(36t)、串木野(56t)、大口(22t)、菱刈(50t当時、現在も住友金属鉱山(株)が操業中)、山ヶ野(28t)、南薩型金鉱床と呼ばれる春日、岩戸、赤石(あけし)は合せて(約20t)と書かれています。また図には金鉱脈と砂金鉱床の関係を示します。

日本の主な金鉱床(『よみがえる黄金のジパング』1993年 井澤)

金鉱床と砂金鉱床の関係(『よみがえる黄金のジパング』1993年 井澤)

しかし、古代には産金があったという記録や考古資料は存在しません。唯一『日本書紀』に第14第仲哀天皇が政権に背いた九州の熊襲を征伐しようと皆で協議したとき、神の信託で、新羅こそ黄金、白銀を多く産する国であると告げられたことが書かれてあります。そして、このお告げが神功皇后の新羅遠征の伏線となっています。この記述は、4世紀末から5世紀初頭の度々政権に対抗する九州(熊襲)と朝鮮半島の緊張関係が投影されていて、そこには国と国の関係の一部として金銀などの鉱物資源の産地をめぐる争いが暗示されているようだと井澤氏は述べています。

では、ヤマト前身勢力が東征を始める前の弥生時代後期に、はたして国内には鉱物資源を巡る争いはあったのでしょうか。