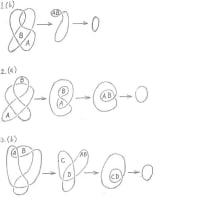

ミドリムシ、大腸菌、ゾウリムシなど単細胞の原生生物が、おかれている環境によってどのように行動するかについては、実験データがとられている。その実験データから原生生物の行動パターンをモデル化すると、その行動原理は、次のようになると考えられる。環境となる水または溶媒中を移動した結果、原生生物は、移動前の環境と移動後の環境が変化しているか否か検知する。もし環境が良くなっていれば、原生生物は、その鞭毛を動かして直進運動を続けるよう選択する。その結果、原生生物は、自分のエネルギーを消費して直進運動を続ける。もし前より環境が悪くなっていれば、原生生物は、できるだけ媒体となる水分子のブラウン運動に身を任せるよう選択する。その結果、原生生物は、溶媒分子のブラウン運動の方向に移動し、消エネ運転を図る。環境の良し悪しに関係なく、移動前と移動後で環境に変化なしと判定すると、原生生物は、ブラウン運動に身を任せるよう選択する。

ミドリムシにとって良い環境とは、主として光合成に都合がよいように光の強度が強くなる環境であり、悪い環境とはその逆の環境である。また、大腸菌にとって良い環境とは、例えばガラクトースの濃度の高い環境である。また、ゾウリムシにとって良い環境とは、例えば適温の環境である。自力で直進運動を続けるときの移動距離は、原生生物の判定と運動能力次第となるから、バラつくであろう。また、ブラウン運動に身を任せるときの移動方向と距離は、ランダムなものになるであろう。一定方向のブラウン運動後の選択原理は、上記の3通りと同じである。

以上のように考えれば、原生生物の行動原理は、きわめて単純明解なモデルとなることが分かる。ただし、原生生物は、脳をもたないので、記憶力もなく、直近の環境状態と現在の環境状態との違いを検知できるだけであり、過去に経験した環境状態の変化の履歴を記憶することはできない。また、原生生物は、当然のことであるが、現在の環境状態より先に遭遇するであろう将来の環境状態の変化を読むことはできない。

人間の頭脳の活動も、基本的には原生生物の行動パターンに類似しており、思考のゆらぎの状態と、次に何をするかを選択する状態とがみられる。「思考のゆらぎ」の状態では、現在の思考環境において、良い方向を探索するために試行錯誤のまま思考をする状態である。この状態では、人間のもつ直観力が発揮される。頭脳の初期状態では、何も思考していない瞑想状態(無思考の状態)であり、この状態のときには、何かのヒントとなる思考をきっかけにして「思考のゆらぎ」の状態に移り得る。選択状態において良い方向をキャッチしたならば、その方向に進んだ上でまた新たな「思考のゆらぎ」の状態に入る。選択状態で何も利得をキャッチしていなければ、再び「思考のゆらぎ」の状態に戻るか、または今までの思考をリセットして初期状態に戻るかを選択できる。人間には記憶力があるので、過去に経験した思考環境の状態の履歴を記憶しておき、その知識を頭脳から引き出して将来の方向を思考するために役立たせることが可能である。また、思考のパターンにある種の規則性がある場合には、将来可能な一連のステップを選択肢としていくつか先読みし、各々選択肢の可能性の確率を予測することも可能である。

以上述べた人間の頭脳活動のパターンは、すべての頭脳活動にみられる思考の作法とも言うべきものと考えられる。例えば、数学者のオイラーがいわゆるオイラー積というものを発見し、無限に続く素数列と円周率(<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 7.5pt; HEIGHT: 18pt"><imagedata chromakey="white" src="file:///C:UsersTakakiAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.png"></imagedata></shape>)とを関連づけたとき、ガウスが有名な素数定理を発見したとき、アインシュタインが重力場の方程式を発見するまでの思考過程などは、この思考作法に従って思考され、偉大な発見がなされたものと考えられる。もちろん、ルールが決まっている将棋のようなゲームにおいて、何手か先の手順を複数個読んでその中で最も成功する確率の高いと思われる手順の先頭の手を次の一手として選択するのも、この思考作法通りの頭脳活動を行っているのである。

テレビの番組で、イメージの全体像のうちの一部断片しか表示しないあいまいイメージ、いわゆる隠し絵、を視聴者に見せて何かを当てさせることをやっている。大阪大学の柳田教授によれば、この場合、隠し絵を判断する視聴者は、脳内で生じる思考プロセスのゆらぎを利用して、イメージの全体像が何を表わすかを判断しているという。

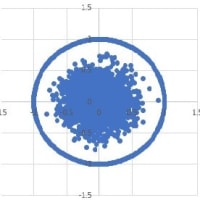

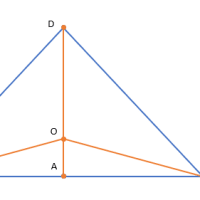

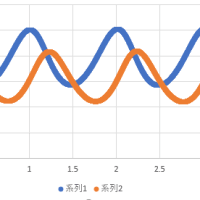

原生生物の溶媒分子によるブラウン運動は、ボルツマン式、すなわち、温度がTのときにエネルギーがE以上の分子の割合=Cexp(-E/RT)によって基礎づけられる。隠し絵の判断プロセスは、「思考のゆらぎ」状態と選択状態の連鎖かも知れないが、マクロにみれば初期状態のない単発の「思考のゆらぎ」プロセスとみなせる。柳田先生は、ブラウン運動も「思考のゆらぎ」もともにゆらぎであるならば、ボルツマン式という共通項があるはずと考えて、認知速度=1/認知時間=Cexp(-M/S)という式を提案された。ここで、Mは問題のむずかしさのレベルを示し、Sは個人の能力を示す数値である。SはTと記載してもよく、認知温度と言われる。柳田先生は、何人かの被験者から得た実験データによってこの式を検証された。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます