「YCT529」を4週間経口投与したマウスは精子数が劇的に減少し、交配試験で99%の妊娠予防効果を示した。マウスの体重、食欲、全体的な活動に明らかな悪影響は認められなかった。投与中止から4~6週間後にマウスの生殖能力は戻った。

2022/03/24(木) 16:42:52.36

AFP=時事】マウス実験で99%の効果があり、目立った副作用のない非ホルモン性の男性用経口避妊薬(ピル)を開発したと、米ミネソタ大学(University of Minnesota)の研究チームが23日、発表した。年内にヒト臨床試験に入る見通しだ。

【動画】コンドームから性的同意まで…ベトナムで広がる性教育

この研究成果は、米国化学会(American Chemical Society)春季年会で発表される。避妊における男性側の選択肢と責任の拡大に向けた重要な一歩となる。

女性用ピルが初めて認可されたのは1960年代。今回発表を行う大学院生のアブドラ・アル・ノーマン(Abdullah Al Noman)氏によると、複数の研究で、男性に避妊の責任分担への関心があることは分かっていた。

しかし、これまでは効果的な選択肢がコンドームか精管切除しかなく、後者は高額なうえ成功するとは限らなかった。

女性用ピルは、女性ホルモンの分泌をコントロールすることで月経周期を調節する。男性用ピルの開発でも長年、男性ホルモンのテストステロンに的を絞って研究が進められてきたが、体重増加やうつ病、心臓病リスクを高めるLDL(悪玉)コレステロール値の上昇といった副作用が問題となっていた。

非ホルモン性ピルの開発にあたり、ノーマン氏は「レチノイン酸受容体アルファ(RARα)」というたんぱく質に着目。所属研究室のグンダ・ゲオルク(Gunda Georg)教授と共に、コンピューター・モデルを用いてRARαの作用をピンポイントで阻害する化合物「YCT529」を開発した。

RARαは体内でビタミンA代謝産物のレチノイン酸に作用し、細胞の成長、精子の形成、胚の発生に重要な役割を果たす。RARαを作り出す遺伝子のないマウスは不妊になることが実験で分かっている。

「YCT529」を4週間経口投与したマウスは精子数が劇的に減少し、交配試験で99%の妊娠予防効果を示した。マウスの体重、食欲、全体的な活動に明らかな悪影響は認められなかった。投与中止から4~6週間後にマウスの生殖能力は戻った。

研究チームは米国立衛生研究所(NIH)と男性用避妊薬イニシアチブ(MCI)から資金提供を受けている。ゲオルク教授によれば、スタートアップ企業のユアチョイス・セラピューティクス(YourChoice Therapeutics)と協力して今年後半にヒト臨床試験を開始する予定で、5年以内の市場投入を目指している。【翻訳編集】 AFPBB News

【動画】コンドームから性的同意まで…ベトナムで広がる性教育

この研究成果は、米国化学会(American Chemical Society)春季年会で発表される。避妊における男性側の選択肢と責任の拡大に向けた重要な一歩となる。

女性用ピルが初めて認可されたのは1960年代。今回発表を行う大学院生のアブドラ・アル・ノーマン(Abdullah Al Noman)氏によると、複数の研究で、男性に避妊の責任分担への関心があることは分かっていた。

しかし、これまでは効果的な選択肢がコンドームか精管切除しかなく、後者は高額なうえ成功するとは限らなかった。

女性用ピルは、女性ホルモンの分泌をコントロールすることで月経周期を調節する。男性用ピルの開発でも長年、男性ホルモンのテストステロンに的を絞って研究が進められてきたが、体重増加やうつ病、心臓病リスクを高めるLDL(悪玉)コレステロール値の上昇といった副作用が問題となっていた。

非ホルモン性ピルの開発にあたり、ノーマン氏は「レチノイン酸受容体アルファ(RARα)」というたんぱく質に着目。所属研究室のグンダ・ゲオルク(Gunda Georg)教授と共に、コンピューター・モデルを用いてRARαの作用をピンポイントで阻害する化合物「YCT529」を開発した。

RARαは体内でビタミンA代謝産物のレチノイン酸に作用し、細胞の成長、精子の形成、胚の発生に重要な役割を果たす。RARαを作り出す遺伝子のないマウスは不妊になることが実験で分かっている。

「YCT529」を4週間経口投与したマウスは精子数が劇的に減少し、交配試験で99%の妊娠予防効果を示した。マウスの体重、食欲、全体的な活動に明らかな悪影響は認められなかった。投与中止から4~6週間後にマウスの生殖能力は戻った。

研究チームは米国立衛生研究所(NIH)と男性用避妊薬イニシアチブ(MCI)から資金提供を受けている。ゲオルク教授によれば、スタートアップ企業のユアチョイス・セラピューティクス(YourChoice Therapeutics)と協力して今年後半にヒト臨床試験を開始する予定で、5年以内の市場投入を目指している。【翻訳編集】 AFPBB News

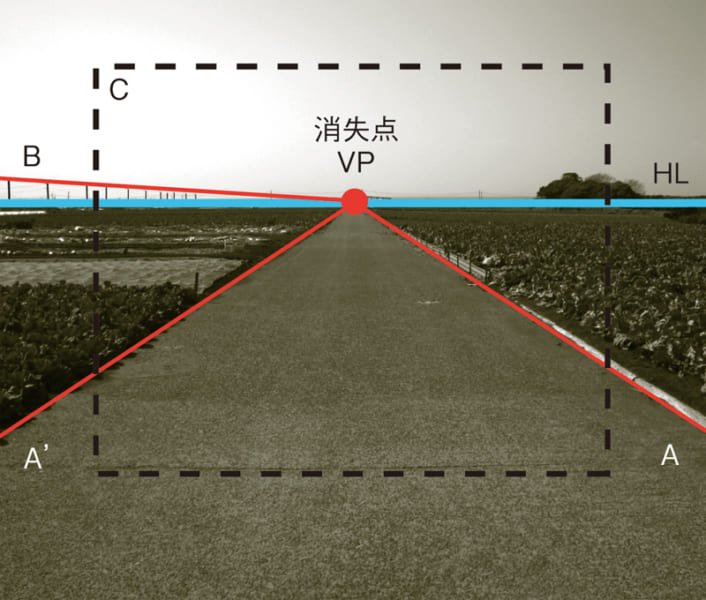

透視図法(線遠近法) / Credit: MAU 造形ファイル

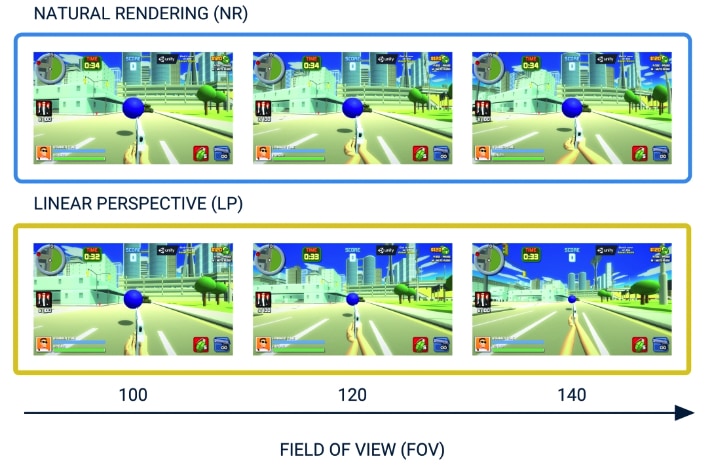

透視図法(線遠近法) / Credit: MAU 造形ファイル 左:画家の目から見た自然な遠近感、右:カメラで見たデジタル上の遠近感 / Credit: Robert Pepperell et al., PsyArXiv Preprints(2023)

左:画家の目から見た自然な遠近感、右:カメラで見たデジタル上の遠近感 / Credit: Robert Pepperell et al., PsyArXiv Preprints(2023)

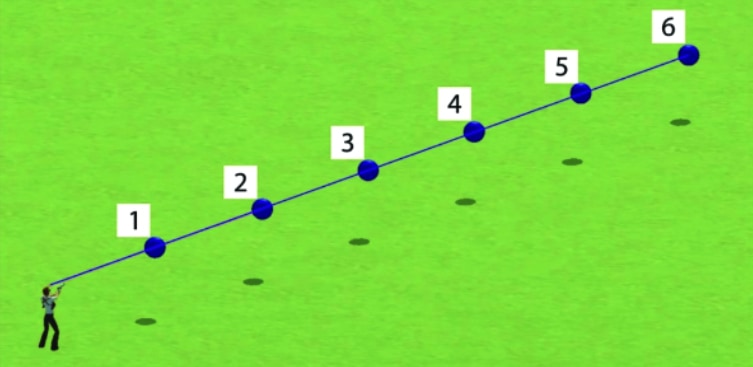

ターゲットボールの距離は6つの中のどれかに該当 / Credit: Robert Pepperell et al., PsyArXiv Preprints(2023)

ターゲットボールの距離は6つの中のどれかに該当 / Credit: Robert Pepperell et al., PsyArXiv Preprints(2023) 自然な遠近感の導入でゲームがよりリアルになる / Credit: canva

自然な遠近感の導入でゲームがよりリアルになる / Credit: canva