どうなってるの? 国立大付属小入試(1) 最後は抽選!? 筑波大附属小体験者に聞いた「お受験」の実態(朝日新聞EduA) - Yahoo!ニュース

どうなってるの? 国立大付属小入試(1) 最後は抽選!? 筑波大附属小体験者に聞いた「お受験」の実態

1/14(火) 11:30配信

3

コメント3件

朝日新聞EduA

どうなってるの? 首都圏の国立大付属小入試

かつての小学校入試には限られた家庭が挑むイメージがありましたが、首都圏では近年、受験者数が増えています。中でも根強い人気は、学費が安い国立大学の付属小学校。多くの付属小の入学者選考には抽選があり、実力だけでなく、運に左右されます。朝日新聞EduAが首都圏の各校や合格者、塾、文部科学省に取材し、4回にわたって付属小の入試の実情に迫ります。

【抽選による入試を実施している国立大学付属小学校】全国一覧はこちらから

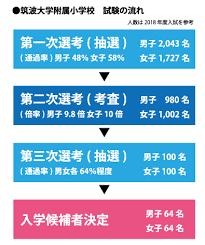

全国に67校ある国立大学付属小学校のうち、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)にある付属小は10校。朝日新聞EduAが取材したところ、千葉大教育学部附属小を除く9校は今年度の選考に抽選を採り入れていました。「最難関」とされる筑波大附属小やお茶の水女子大附属小では、それぞれ3回の選考のうち、初回と最終選考で抽選をしています。

筑波大附属小、1次抽選で6割が落選

筑波大附属小に現在、子どもが通う母親に、抽選がどのように行われたのかを聞きました。

最初の抽選は11月上旬の1次選考でした。学校の講堂へ行くと、受験塾で指導された通り、大半の保護者は紺色のスーツ姿。まだ1次試験なので、それほど緊張した雰囲気ではありませんでした。

講堂の前方にスクリーンがあり、スクリーン上に機械的に数字がパッパッと並びました。スクリーン上の番号と、自分の子どもの受験番号と下2桁が同じなら1次試験に合格です。

2024年度の筑波大附属小のサイトには、「第一次受付番号の下2桁と同じ数字が抽選結果のどれかの数字と一致する場合、当選となります。また、第一次受付番号の下2桁が『00』の場合は抽選結果の中に『100』がある場合、当選となります」と書いてあります。

会場で「合格された方は今後について説明するので、その場にお残りください」というアナウンスが流れたので、2次選考の説明を受けて帰りました。あまりに機械的だったので、これで受かったということでいいのかな?と不安になるぐらい淡々としていました。

筑波大附属小によると、2023年度の受験者数は約3800人で、1次抽選の通過者は約1400人(男女半々)。抽選の結果、2次選考に臨めるのは受験者の4割弱という計算になります。

1/14(火) 11:30配信

3

コメント3件

朝日新聞EduA

どうなってるの? 首都圏の国立大付属小入試

かつての小学校入試には限られた家庭が挑むイメージがありましたが、首都圏では近年、受験者数が増えています。中でも根強い人気は、学費が安い国立大学の付属小学校。多くの付属小の入学者選考には抽選があり、実力だけでなく、運に左右されます。朝日新聞EduAが首都圏の各校や合格者、塾、文部科学省に取材し、4回にわたって付属小の入試の実情に迫ります。

【抽選による入試を実施している国立大学付属小学校】全国一覧はこちらから

全国に67校ある国立大学付属小学校のうち、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)にある付属小は10校。朝日新聞EduAが取材したところ、千葉大教育学部附属小を除く9校は今年度の選考に抽選を採り入れていました。「最難関」とされる筑波大附属小やお茶の水女子大附属小では、それぞれ3回の選考のうち、初回と最終選考で抽選をしています。

筑波大附属小、1次抽選で6割が落選

筑波大附属小に現在、子どもが通う母親に、抽選がどのように行われたのかを聞きました。

最初の抽選は11月上旬の1次選考でした。学校の講堂へ行くと、受験塾で指導された通り、大半の保護者は紺色のスーツ姿。まだ1次試験なので、それほど緊張した雰囲気ではありませんでした。

講堂の前方にスクリーンがあり、スクリーン上に機械的に数字がパッパッと並びました。スクリーン上の番号と、自分の子どもの受験番号と下2桁が同じなら1次試験に合格です。

2024年度の筑波大附属小のサイトには、「第一次受付番号の下2桁と同じ数字が抽選結果のどれかの数字と一致する場合、当選となります。また、第一次受付番号の下2桁が『00』の場合は抽選結果の中に『100』がある場合、当選となります」と書いてあります。

会場で「合格された方は今後について説明するので、その場にお残りください」というアナウンスが流れたので、2次選考の説明を受けて帰りました。あまりに機械的だったので、これで受かったということでいいのかな?と不安になるぐらい淡々としていました。

筑波大附属小によると、2023年度の受験者数は約3800人で、1次抽選の通過者は約1400人(男女半々)。抽選の結果、2次選考に臨めるのは受験者の4割弱という計算になります。

2次選考は図形問題やクマ歩き

2次選考は12月中旬でした。選考は男女別かつ、誕生月ごとに分かれます。公平性を保つため、受験者は氏名のわかるものを一切身に着けることができません。選考中は頭に受験番号が書かれたゴム製の鉢巻のようなものを巻きました。

2次選考は数日間のうち1日を指定されました。長文を聞いて質問に答える「お話の記憶」や数十問の図形問題を解くペーパーテスト。先生の見本を見て、制限時間内に工作や絵画を仕上げる工作テスト。グループに分かれて紙コップを協力して積み上げる行動観察。四つんばいになって、ひじとひざを床につけずに歩くクマ歩きなどの運動テストなどがありました。

2次選考の結果は校内に紙で貼り出されました。合格者の番号が20番ほど飛んでいるのを見て、改めて厳しい選考だったんだと感じました。2次を通過した保護者だけが校舎内に入って、3次選考の説明を受けました。

「親のくじ運が子どもの合否を決める」

最終の3次選考試験に残ったのは、男女それぞれ100人ぐらい。定員は男女とも64人のため、そこからさらに抽選で合格者が絞り込まれたといいます。

3次選考の抽選に受験する児童は参加できません。私1人で参加しました。このときは2次選考を突破した後だったので、「自分のせいで結果が決まる」という責任感と緊張感が保護者の間にみなぎっていました。

隣の男性は「骨が折れちゃうんじゃないか」というぐらい、ひざの上で両手を固く握りしめていました。祈っていたのか、震える手を押さえていたのかはわかりません。

抽選は、まず学校側が「公平性を保つために、どなたかお手伝いしてくださる方はいらっしゃいませんか?」と呼びかけて、受験生の保護者数人が手伝いとして壇上に上がりました。その後、抽選器に入った1~101までの番号が書かれたくじを、保護者が順番に引きました。100人全員がくじを引き終わると、抽選器には最後の一つが残ります。この最後のくじを校長先生が引き、校長先生が引いた番号の次の番号から64人目までが合格でした。

校長先生が10番のくじを引いたら、11~74番までが合格。90番なら、91~101番と1~53番までが合格者です。

3次の抽選に来た保護者は、母親より父親が多かったと思います。ずっと子どもに伴走して、一番近くで子どもが頑張る姿を見てきた母親にとって、自分のくじ運が子どもの合否を決めることに心臓が耐えられないのだと思います。せっかく2次選考に受かったのに、親のくじによって3次選考で落ちると「もう人生が終わった」「ここまで子どもが頑張ったのに、私が引き当てられなかった」と責任を感じる親も多いです。抽選に落ちて泣く姿もありました。

この母親に、なぜ最後に再び抽選があると思うかと尋ねました。すると彼女は「2次試験は先生たちが合否を判定します。そこで公平性を保つために、2次選考では少し多めに合格させて最後はくじで選ぶのだと思います」という答えが返ってきました。入学説明会でも、改めて抽選についての説明を受け、学校がいかに公平に審査するかに頭を悩ませている様子が伝わってきたといいます。

2次選考は12月中旬でした。選考は男女別かつ、誕生月ごとに分かれます。公平性を保つため、受験者は氏名のわかるものを一切身に着けることができません。選考中は頭に受験番号が書かれたゴム製の鉢巻のようなものを巻きました。

2次選考は数日間のうち1日を指定されました。長文を聞いて質問に答える「お話の記憶」や数十問の図形問題を解くペーパーテスト。先生の見本を見て、制限時間内に工作や絵画を仕上げる工作テスト。グループに分かれて紙コップを協力して積み上げる行動観察。四つんばいになって、ひじとひざを床につけずに歩くクマ歩きなどの運動テストなどがありました。

2次選考の結果は校内に紙で貼り出されました。合格者の番号が20番ほど飛んでいるのを見て、改めて厳しい選考だったんだと感じました。2次を通過した保護者だけが校舎内に入って、3次選考の説明を受けました。

「親のくじ運が子どもの合否を決める」

最終の3次選考試験に残ったのは、男女それぞれ100人ぐらい。定員は男女とも64人のため、そこからさらに抽選で合格者が絞り込まれたといいます。

3次選考の抽選に受験する児童は参加できません。私1人で参加しました。このときは2次選考を突破した後だったので、「自分のせいで結果が決まる」という責任感と緊張感が保護者の間にみなぎっていました。

隣の男性は「骨が折れちゃうんじゃないか」というぐらい、ひざの上で両手を固く握りしめていました。祈っていたのか、震える手を押さえていたのかはわかりません。

抽選は、まず学校側が「公平性を保つために、どなたかお手伝いしてくださる方はいらっしゃいませんか?」と呼びかけて、受験生の保護者数人が手伝いとして壇上に上がりました。その後、抽選器に入った1~101までの番号が書かれたくじを、保護者が順番に引きました。100人全員がくじを引き終わると、抽選器には最後の一つが残ります。この最後のくじを校長先生が引き、校長先生が引いた番号の次の番号から64人目までが合格でした。

校長先生が10番のくじを引いたら、11~74番までが合格。90番なら、91~101番と1~53番までが合格者です。

3次の抽選に来た保護者は、母親より父親が多かったと思います。ずっと子どもに伴走して、一番近くで子どもが頑張る姿を見てきた母親にとって、自分のくじ運が子どもの合否を決めることに心臓が耐えられないのだと思います。せっかく2次選考に受かったのに、親のくじによって3次選考で落ちると「もう人生が終わった」「ここまで子どもが頑張ったのに、私が引き当てられなかった」と責任を感じる親も多いです。抽選に落ちて泣く姿もありました。

この母親に、なぜ最後に再び抽選があると思うかと尋ねました。すると彼女は「2次試験は先生たちが合否を判定します。そこで公平性を保つために、2次選考では少し多めに合格させて最後はくじで選ぶのだと思います」という答えが返ってきました。入学説明会でも、改めて抽選についての説明を受け、学校がいかに公平に審査するかに頭を悩ませている様子が伝わってきたといいます。

「海外からも授業を請われる先生から、直接学べるのがいい」

国立大の付属小には指定の学区があり、学区内に住所がないと入学できません。中でも、受験する保護者の間で有名なのが「茗荷谷(みょうがだに)3校」。学校からの最寄り駅が、東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅付近であるお茶の水女子大附属小、筑波大附属小、東京学芸大学附属竹早小学校の3校を指しています。

国立大付属小は1次抽選で落ちると、子どもの実力を見てもらうまでもなく、その学校に通うことができません。そのため、茗荷谷近辺に住み、小学校受験をする家庭は「茗荷谷3校」を併願するのが一般的だといいます。

筑波大附属小に子どもが通う母親も「茗荷谷3校」に願書を出しましたが、お茶の水女子大附属小と竹早小は1次抽選ではずれました。それまでの受験勉強を無駄にしないため、私立小も複数校受けたといいます。受験対策に、どれくらいの時間と費用がかかったのでしょうか。

この母親の子どもは私立小の受験も視野に入れたため、受験塾に入ったのは少し遅めで幼稚園の年中の2月ごろ。塾の内容は細分化されているため、掛け持ちが当たり前だそうです。彼女の子どもの場合は第1志望に向けたペーパー対策の塾、行動観察に向けた塾、体操教室、国立大付属小の専門コースがある塾など、多いときで四つの塾を掛け持ちしました。塾代は個別講習などのオプションを含めると月20万円弱だったといいます。母親は「自然体験や科学実験などを通じて好きなことを見つけて、それを突き詰めていく。小学校受験は、その集大成を見てもらうことだと思います」と話し、自然体験や科学実験などができる幼児教室や、合宿形式の夏期講習にも子どもを参加させたといいます。「国立大付属小だけを受ける家庭は、そこまで費用はかかりません」と話しました。

ただ、筑波大附属小からさらに附属中学・高校に入れる人数は限られています。なぜ、そこまでして筑波大附属小に子どもを入れたかったのでしょうか。この母親は「家から近いし、海外の学校から授業をするために招かれたり、全国の先生のモデルになったりする先生から、直接、授業を受けられます。周りのクラスメートもバランスが取れていて、優秀で優しい人が多い。そういう先生や友だちと学校生活や行事を通じて一生のきずなを築けるところにも魅力を感じました。親の勝手な思いかもしれませんが、より良い選択肢を子どもに与えてあげたいと思いました」と話しました。

藤森かもめ 編集ライター

国立大の付属小には指定の学区があり、学区内に住所がないと入学できません。中でも、受験する保護者の間で有名なのが「茗荷谷(みょうがだに)3校」。学校からの最寄り駅が、東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅付近であるお茶の水女子大附属小、筑波大附属小、東京学芸大学附属竹早小学校の3校を指しています。

国立大付属小は1次抽選で落ちると、子どもの実力を見てもらうまでもなく、その学校に通うことができません。そのため、茗荷谷近辺に住み、小学校受験をする家庭は「茗荷谷3校」を併願するのが一般的だといいます。

筑波大附属小に子どもが通う母親も「茗荷谷3校」に願書を出しましたが、お茶の水女子大附属小と竹早小は1次抽選ではずれました。それまでの受験勉強を無駄にしないため、私立小も複数校受けたといいます。受験対策に、どれくらいの時間と費用がかかったのでしょうか。

この母親の子どもは私立小の受験も視野に入れたため、受験塾に入ったのは少し遅めで幼稚園の年中の2月ごろ。塾の内容は細分化されているため、掛け持ちが当たり前だそうです。彼女の子どもの場合は第1志望に向けたペーパー対策の塾、行動観察に向けた塾、体操教室、国立大付属小の専門コースがある塾など、多いときで四つの塾を掛け持ちしました。塾代は個別講習などのオプションを含めると月20万円弱だったといいます。母親は「自然体験や科学実験などを通じて好きなことを見つけて、それを突き詰めていく。小学校受験は、その集大成を見てもらうことだと思います」と話し、自然体験や科学実験などができる幼児教室や、合宿形式の夏期講習にも子どもを参加させたといいます。「国立大付属小だけを受ける家庭は、そこまで費用はかかりません」と話しました。

ただ、筑波大附属小からさらに附属中学・高校に入れる人数は限られています。なぜ、そこまでして筑波大附属小に子どもを入れたかったのでしょうか。この母親は「家から近いし、海外の学校から授業をするために招かれたり、全国の先生のモデルになったりする先生から、直接、授業を受けられます。周りのクラスメートもバランスが取れていて、優秀で優しい人が多い。そういう先生や友だちと学校生活や行事を通じて一生のきずなを築けるところにも魅力を感じました。親の勝手な思いかもしれませんが、より良い選択肢を子どもに与えてあげたいと思いました」と話しました。

藤森かもめ 編集ライター