「スマホが会話を盗み聞きする」は本当か 不気味なほど正確な広告を出す仕組み(ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース

「スマホが会話を盗み聞きする」は本当か 不気味なほど正確な広告を出す仕組み

2/14(金) 8:10配信

32

コメント32件

ITmedia ビジネスオンライン

スマホが“あなたの会話”を聞いている?

2025年1月、米国でAppleが提供している音声認識機能「Siri」をめぐる集団訴訟が示談で終わることがニュースになった。この裁判では、スマートフォンなどに搭載されているSiriが利用者の会話を無断で記録していることをAppleが認め、利用者に9500万ドル(約150億円)の和解金を支払うことで合意した(記録はSiriの性能向上が目的で、不正行為はなかったと同社は主張している)。

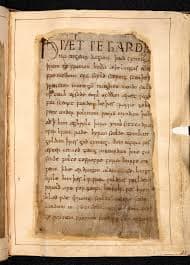

【画像】日常の会話、どこまで記録されている? スマホの“聞き耳”機能の実態

スマホやスマートウォッチなどのデジタルデバイスは今や、私たちの日常になくてはならないものになった。だが最近、便利になりすぎて怖いという声も聞く。

昨年、知人とタクシーに乗り、防衛省から歌舞伎町まで向かっていたときのことだ。何気なく知人に「新宿まで何分かかるかな」と質問したところ、知人が着用していたアップルウォッチがその会話を拾って、「新宿までは~」と話し始めることがあった。

スマホなどがこうした周囲の音声だけでなく、通話内容を無断で拾って、それが広告などに使われているのではないかという疑惑は、これまでも都市伝説的に語られてきた。「さっき電話でお米が高いって話をしていたら、電話を切った後にSNSなどでお米の広告が出るようになった」といった話を、筆者もいろいろなところで耳にする。

実際にスマホが会話を盗み聞きし、その内容を広告に利用しているのか――。今回はこの謎をひもといてみたい。知的財産やプライバシーを意識する必要があるビジネスパーソンにも、ぜひその現実は知っておいてもらいたい。

データ収集で“分身”が出来上がる

まず大前提として、スマホを使えば私たちが想像する以上に、個人情報やデータが大量に収集される。スマホを使うために登録している個人情報の多くが収集され、意識的に厳しくデータ管理をしていないと、ダウンロードしたアプリからも情報が収集される。

メールの送受信記録や位置情報、検索履歴、食料や趣味などのさまざまな買い物の内容、撮影した写真の記録、服用している薬など、デジタルデバイスを使うと多くのデータが記録される。スマホをPCやタブレット端末と同期すれば、別のデバイスの情報もそこに追加される。

今の時代、こうして集められた情報をひもづけてまとめると、ユーザーの詳細なプロフィールが出来上がる。何年もの記録を蓄積していることを考えると、まるで自分の「デジタルツイン(デジタル上の分身)」のようなものがすでに出来上がっており、デジタル化されたもう一つの自分は、自分よりも自分のことをよく知っている可能性が高い。

例えば、10日前に食べた夕食を瞬時に答えられる人はどれほどいるだろうか。スマホなら、その日のスケジュールや位置情報、退社後の電車でイヤフォンをオンにした時間、乗り換え情報、買い物履歴、帰宅した時間、モバイル決済をした時間など、さまざまなデータを蓄積しているので、迅速に答えを出せる可能性が高い。

とにかく、スマホなどのデバイスはユーザーについて日常的に十分すぎるほどデータを集めているので、今さら電話の会話を盗聴する必要すらない。スマホは個人のデータをアルゴリズムで分析し、ユーザーが興味を持ちそうなものを推測して、不気味なほど正確に感じられる広告を出すことができる。

2/14(金) 8:10配信

32

コメント32件

ITmedia ビジネスオンライン

スマホが“あなたの会話”を聞いている?

2025年1月、米国でAppleが提供している音声認識機能「Siri」をめぐる集団訴訟が示談で終わることがニュースになった。この裁判では、スマートフォンなどに搭載されているSiriが利用者の会話を無断で記録していることをAppleが認め、利用者に9500万ドル(約150億円)の和解金を支払うことで合意した(記録はSiriの性能向上が目的で、不正行為はなかったと同社は主張している)。

【画像】日常の会話、どこまで記録されている? スマホの“聞き耳”機能の実態

スマホやスマートウォッチなどのデジタルデバイスは今や、私たちの日常になくてはならないものになった。だが最近、便利になりすぎて怖いという声も聞く。

昨年、知人とタクシーに乗り、防衛省から歌舞伎町まで向かっていたときのことだ。何気なく知人に「新宿まで何分かかるかな」と質問したところ、知人が着用していたアップルウォッチがその会話を拾って、「新宿までは~」と話し始めることがあった。

スマホなどがこうした周囲の音声だけでなく、通話内容を無断で拾って、それが広告などに使われているのではないかという疑惑は、これまでも都市伝説的に語られてきた。「さっき電話でお米が高いって話をしていたら、電話を切った後にSNSなどでお米の広告が出るようになった」といった話を、筆者もいろいろなところで耳にする。

実際にスマホが会話を盗み聞きし、その内容を広告に利用しているのか――。今回はこの謎をひもといてみたい。知的財産やプライバシーを意識する必要があるビジネスパーソンにも、ぜひその現実は知っておいてもらいたい。

データ収集で“分身”が出来上がる

まず大前提として、スマホを使えば私たちが想像する以上に、個人情報やデータが大量に収集される。スマホを使うために登録している個人情報の多くが収集され、意識的に厳しくデータ管理をしていないと、ダウンロードしたアプリからも情報が収集される。

メールの送受信記録や位置情報、検索履歴、食料や趣味などのさまざまな買い物の内容、撮影した写真の記録、服用している薬など、デジタルデバイスを使うと多くのデータが記録される。スマホをPCやタブレット端末と同期すれば、別のデバイスの情報もそこに追加される。

今の時代、こうして集められた情報をひもづけてまとめると、ユーザーの詳細なプロフィールが出来上がる。何年もの記録を蓄積していることを考えると、まるで自分の「デジタルツイン(デジタル上の分身)」のようなものがすでに出来上がっており、デジタル化されたもう一つの自分は、自分よりも自分のことをよく知っている可能性が高い。

例えば、10日前に食べた夕食を瞬時に答えられる人はどれほどいるだろうか。スマホなら、その日のスケジュールや位置情報、退社後の電車でイヤフォンをオンにした時間、乗り換え情報、買い物履歴、帰宅した時間、モバイル決済をした時間など、さまざまなデータを蓄積しているので、迅速に答えを出せる可能性が高い。

とにかく、スマホなどのデバイスはユーザーについて日常的に十分すぎるほどデータを集めているので、今さら電話の会話を盗聴する必要すらない。スマホは個人のデータをアルゴリズムで分析し、ユーザーが興味を持ちそうなものを推測して、不気味なほど正確に感じられる広告を出すことができる。

広告のための“盗み聞き”はあるのか

スパイ活動や犯罪捜査にからんでいる人であれば当局から盗聴される可能性はあるが、そうでなければ、電話による会話が広告などのために盗み聞きされることはないと考えていいだろう。

先ほどの「お米」の広告の話で言えば、少し前にお米について別のデバイスで検索していた可能性もあるし、決まって半年ごとにお米を買っている記録が残っていれば、お米がなくなるタイミングを推測して広告を出してくることもある。家族が同じWi-Fiを使ってお米の検索をしたら、自分にも影響を及ぼす。広告が出るのはいくつもの複合要因があると見られる。

さらにいえば、もし常に通話や、Siriなどのデバイスで「盗聴」をするとなると、バッテリーの消費も早くなるので、ユーザーは異変に気付く可能性がある。

今回、Googleの生成AI「Gemini(ジェミニ)」に、スマホがユーザーの会話を広告のために盗聴しているのか、また、どれくらいの個人データを収集しているのかを聞いてみた。

Gemini:AppleやGoogleなどの大手企業は、広告ターゲティングのために会話を積極的に聞いているという話を否定しています。日常会話が直接特定の広告を表示するために利用されているという具体的な証拠はありません。

個人情報についてはこう答えている。

Gemini:スマートフォンは、閲覧履歴、位置情報、アプリの使用状況、購入行動など、ユーザーに関する膨大なデータを収集し、詳細なプロファイルを作成し、アルゴリズムによって、データを分析して、ユーザーが何に興味を持っているかを推測します。これにより、通話の会話を直接聞かなくても、不気味なほど正確だと感じられる広告が表示されることがあります。

音声収集が簡単にできてしまう時代

また、こうした盗聴については、国によっては法律違反にもなり得る。いま、アクティブリスニング(積極的に聞く)技術というものが米国のマーケティング企業などで注目されていて、広告ターゲティングのために周囲の会話を分析する技術を開発する動きもある。しかし、その合法性についてはまだ議論が必要だとみられている。日本なら、憲法21条の通信の秘密に抵触する可能性がある。

要するに、スマホが普段からユーザーの通話を聞いているという事実はないと考えていい。

示談になった冒頭のAppleのニュースも、そもそもSiriに質問をすれば、その内容は情報として記録される。ただ、Appleは広告などには使っていないと断言しているので、そこは信じるしかない。それでもまだ心配なら、ユーザーの判断でSiriをオフにするなどの対策もできる。筆者は、音声アシスタントはセキュリティのために必ずオフにしている。

怖いのは、今のデバイスではこうした音声収集をたやすくできてしまう事実だ。よく分からないアプリをダウンロードして、利用規約をまともに読まずに「合意」をタップして使ってしまうと、音声が記録されることもあり得るので注意が必要だ。

シンギュラリティうんぬんがサイバー専門家らの間で語られているが、デジタル化が進んだこの世界で、ビジネスパーソンはAIに負けないようリテラシーを身に付けておくべきだろう。

(山田敏弘)

スパイ活動や犯罪捜査にからんでいる人であれば当局から盗聴される可能性はあるが、そうでなければ、電話による会話が広告などのために盗み聞きされることはないと考えていいだろう。

先ほどの「お米」の広告の話で言えば、少し前にお米について別のデバイスで検索していた可能性もあるし、決まって半年ごとにお米を買っている記録が残っていれば、お米がなくなるタイミングを推測して広告を出してくることもある。家族が同じWi-Fiを使ってお米の検索をしたら、自分にも影響を及ぼす。広告が出るのはいくつもの複合要因があると見られる。

さらにいえば、もし常に通話や、Siriなどのデバイスで「盗聴」をするとなると、バッテリーの消費も早くなるので、ユーザーは異変に気付く可能性がある。

今回、Googleの生成AI「Gemini(ジェミニ)」に、スマホがユーザーの会話を広告のために盗聴しているのか、また、どれくらいの個人データを収集しているのかを聞いてみた。

Gemini:AppleやGoogleなどの大手企業は、広告ターゲティングのために会話を積極的に聞いているという話を否定しています。日常会話が直接特定の広告を表示するために利用されているという具体的な証拠はありません。

個人情報についてはこう答えている。

Gemini:スマートフォンは、閲覧履歴、位置情報、アプリの使用状況、購入行動など、ユーザーに関する膨大なデータを収集し、詳細なプロファイルを作成し、アルゴリズムによって、データを分析して、ユーザーが何に興味を持っているかを推測します。これにより、通話の会話を直接聞かなくても、不気味なほど正確だと感じられる広告が表示されることがあります。

音声収集が簡単にできてしまう時代

また、こうした盗聴については、国によっては法律違反にもなり得る。いま、アクティブリスニング(積極的に聞く)技術というものが米国のマーケティング企業などで注目されていて、広告ターゲティングのために周囲の会話を分析する技術を開発する動きもある。しかし、その合法性についてはまだ議論が必要だとみられている。日本なら、憲法21条の通信の秘密に抵触する可能性がある。

要するに、スマホが普段からユーザーの通話を聞いているという事実はないと考えていい。

示談になった冒頭のAppleのニュースも、そもそもSiriに質問をすれば、その内容は情報として記録される。ただ、Appleは広告などには使っていないと断言しているので、そこは信じるしかない。それでもまだ心配なら、ユーザーの判断でSiriをオフにするなどの対策もできる。筆者は、音声アシスタントはセキュリティのために必ずオフにしている。

怖いのは、今のデバイスではこうした音声収集をたやすくできてしまう事実だ。よく分からないアプリをダウンロードして、利用規約をまともに読まずに「合意」をタップして使ってしまうと、音声が記録されることもあり得るので注意が必要だ。

シンギュラリティうんぬんがサイバー専門家らの間で語られているが、デジタル化が進んだこの世界で、ビジネスパーソンはAIに負けないようリテラシーを身に付けておくべきだろう。

(山田敏弘)