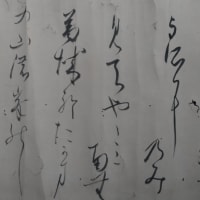

※いんぶ門院の大輔

殷富門院大輔

※さぬき

二条院讃岐。源頼政女。正治二年後鳥羽院初度百首で久しぶりに出詠し、内裏百番歌合1216年(建保4年)が最後の出詠。

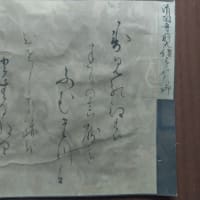

※みかはの内侍

二条院三河内侍。寂念女。七条院大納言の母。

※丹後

宜秋門院丹後。源頼行女。讃岐とは従姉妹。異浦の丹後。後鳥羽院御口伝では「故攝政は、かくよろしき由仰せ下さるゝ故に、老の後にかさ上がりたる由、たび/\申されき」。正治二年後鳥羽院初度百首に出詠し、住吉社歌合1208年(承元2年)まで出詠。

※少将

小侍従ではないかと言われる。正治二年後鳥羽院初度百首出詠。

コメント一覧

jikan314

kunorikunori

最新の画像もっと見る

最近の「新古今和歌集」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事