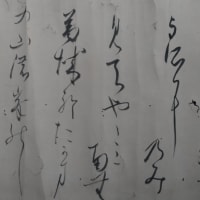

題不知 在原元方

春秋もしらぬときはの山里は住人さへやおもがはりせぬ

五十首歌奉りし時

前大僧正慈円

花ならでたゞ柴の戸をさして思心のおくもみよしのゝ山

題しらず 西行法師

吉野山やがて出じと思身を花ちりなばと人や待つらん

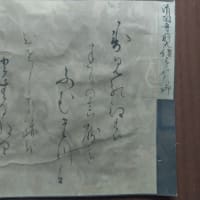

藤原家衡朝臣

いとひても猶いとはしき世成けりよし野の奥の秋の夕暮

千五百番歌合に 右衛門督通具

一すじになれなばさても杉の庵によな/\かはる風の音かな

守覚法親王五十首哥よませ侍けるに閑居

の心をよめる 藤原有家朝臣

誰かはと思たえても松にのみ音づれてゆく風はうらめし

鳥羽にて哥合し侍しに山家嵐と云ことを

宜秋門院丹後

山里は世のうきよりも住わびぬことのほかなる峯の嵐に

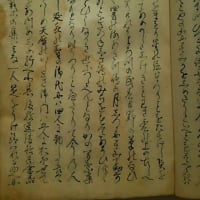

百首哥たてまつりしに

家隆朝臣

・この間○入

こと茂き世をのがれにしみ山べに嵐のかぜも心して吹

少将高光横川にまかりてかしらおろ

し侍にけるに法衣つかはすとて

権大納言師氏

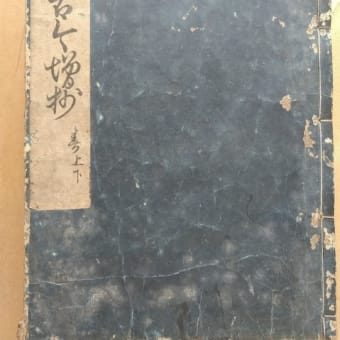

新古今和歌集巻第十七 雑歌中

題しらず 在原元方

春秋も知らぬときはの山里は住む人さへやおもがはりせぬ

よみ:はるあきもしらぬときわのやまざとはすむひとさへもおもがわりせぬ 隠

備考:

常盤の里は山城国の歌枕。

五十首歌奉りし時 前大僧正慈円

花ならでただ柴の戸をさして思ふ心のおくもみ吉野の山

よみ:はなならでただしばのとをさしておもうこころのおくもみよしののやま 隠

備考:

建仁元年二月老若五十首歌。指してと鎖して、見よと美吉野の掛詞。

題しらず 西行法師

吉野山やがて出でじと思ふ身を花ちりなばと人や待つらむ

よみ:よしのやまやがていでじとおもうみをはなちりなばとひとやまつらむ 隠

意味:今住んでいる吉野山もいずれ出て行こうと思うのだが、せめて桜が散るまでいようと思っています。吉野の桜を見に友人が訪ねてくるかもしれないから。

※いでじの「じ」を打ち消しととるのが一般的で、この訳は個人的な解釈。

藤原家衡朝臣

厭ひてもなほ厭はしき世なりけり吉野のおくの秋のゆうぐれ

よみ:いといてもなおいとわしきよなりけりよしののおくのあきのゆうぐれ 隠

千五百番歌合に 右衛門督通具

一筋に馴れなばさてもすぎの庵に夜な夜な変る風の音かな

よみ:ひとすじになれなばさてもすぎのいおによなよなかわるかぜのおとかな 隠

備考:

過ぎと杉の掛詞。

守覚法親王五十首歌よませ侍りけるに閑居のこころをよめる

藤原有家朝臣

誰かはと思ひ絶えてもまつにのみ音づれて行く風は恨めし

よみ:だれかはとおもいたえてもまつにのみおとずれていくかぜはうらめし

備考:

待つと松の掛詞。

鳥羽にて歌合し侍りしに山家嵐といふことを

宜秋門院丹後

山里は世の憂きよりも住みわびぬことのほかなる峰の嵐に

よみ:やまざとはよのうきよりもすみわびぬことほかなるみねのあらしに 隠

備考:

鳥羽にて歌合:未詳。本歌:山里はもののわびしきことこそあれ世の憂きよりは住みよかりけり(古今 よみ人知らず)

百首歌奉りしに(イ時) 藤原家隆朝臣

(滝の音松のひびき(イあらし)も馴れぬればうちぬるほどの夢は見せけり)

(題しらず 寂然法師)

ことしげき世を厭れにしみ山辺にあらしの風も心して吹け

よみ:ことしげきよをのがれにしみやまべにあらしのかぜもこころしてふけ 隠

少将高光横川に籠りて頭おろしけるに法衣遣はすとて

権大納言師氏

(奥山の苔のころもにくらべ見よいづれか霧の置きまさるとも)

備考:少将高光は、藤原高光で多武峯少将と呼ばれ、応和元年十二月五日に比叡山横川で出家。

考察

家隆の歌から寂然の詞書までが欠落しているが、他本には欠落しているものがないことから、単なる誤写と思われる。

令和2年3月5日 壱