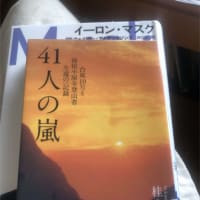

読み応えのある遭難記でした。1980年代のある8月、南アルプス両俣山荘を大型台風が襲いました。鉄砲水が山荘をなめ、そこからの脱出。小屋番のお姉Hさんの卓越した判断、胆力そしてリーダーシップ。若い学生グループをまとめ上げ、小屋から失敗のできない決死の脱出を試み、山を越え谷を越え、安全な隣の小屋へのエスケープさせる逃避行。

いろいろな視点から学びのある本でした。僕は海からの視点なのですが、海と山の違いは、山は危険対処としてそこに留まるが第一選択肢。だからこの時もチョコレートを持ってるしどこからともなく出てくる。海の人でチョコを携帯してる人は少ないと思う。「海はとどまることを許してくれない」。このような選択肢はない。その前に逃げるか、やばい海況をどう外すかに全力を傾ける。

判断を下すのも海は一瞬で、山はのんびりしてる印象。ただ、両俣小屋番ねーさんは逃げる時の決断は大胆で速かった。これも全員生還の鍵だと思った。また、多くは学生のワンダーフォーゲル部の若者。お客さんの中に2名の社会人登山者がいたのも有利だったのでは。経験を積んだベテランは頼もしい。

シーカヤッカーの結構な欠点もあって、それはトップを(張る)行く人が後ろを振り向かないこと。前向きな遊びなので、またシーカヤッカーの性格で周りの人を気にしない傾向が強い。だから集団になるとめっぽう弱く、ここは山の人たちと大きく違う。逆に山の人は組織になると強い。集団慣れしている。ここは大いに学びたいところだ。

こういう遭難記は片っ端から読んでおくことを薦める。 学びが大きいから。

1人の命は限りなく重い 高野甲子雄