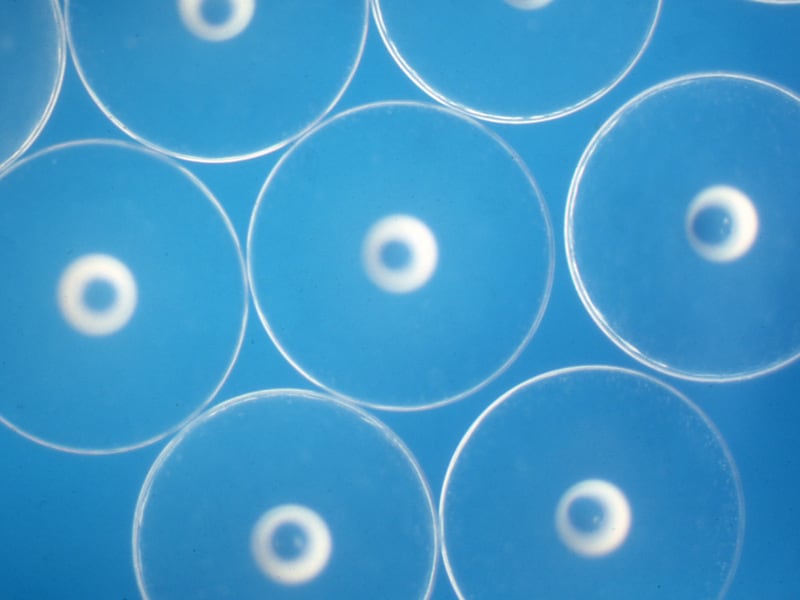

ソウギョ、アオウオ、ハクレン、コクレンの卵は大きな川を流下しながら孵化する。

卵の性質は粘性のない水より重い沈性卵だが、流速によって中層を流れたりもする。

流れまかせだから、大きな川でないと海まで流されてしまい、孵化できない。

中国では産卵期に養殖用の魚卵を採集するために定置網を設置する。

その場所は、1m/secの流速のところが、

網も壊されず卵も沈まないので適当であるという。

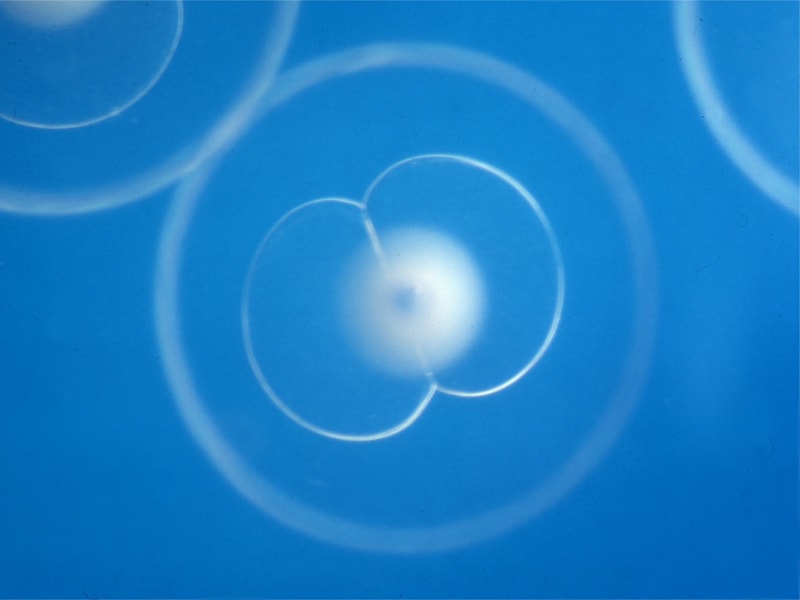

ソウギョの卵は、産み出されると水を吸って5mmに膨らみ、

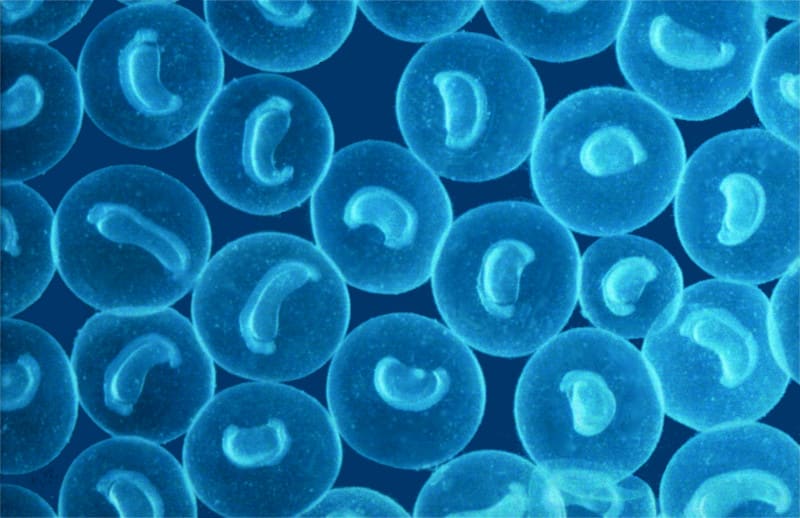

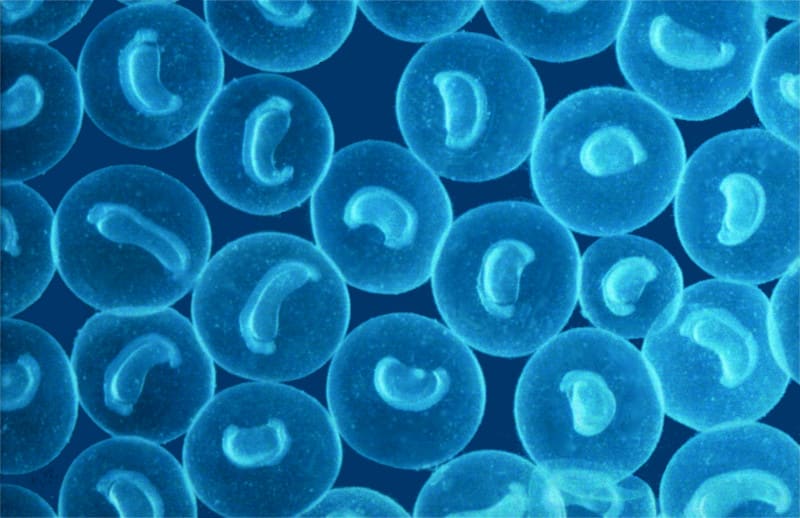

2日で卵黄をもった5mm仔魚が孵化する。

多く魚種では、孵化仔魚の大きさは卵径の3倍ほどである。

つまり、卵の中で体を丸めているが、ソウギョの仔魚は体をゆったり伸ばしている。

原産地は中国などであるが、1940年代に日本にも移入され、

現在は利根川水系で繁殖している。男鹿半島の八郎湖にも生息している。

■ソウギョの人工受精

採卵。

卵は絞り出すというより、勢いよく流れ落ちる。

採精。

針のない注射器を使用する。

受精。卵に数匹分の精子をかける。

採卵日・時間を考慮にして、雌雄ともにホルモン注射がしてある。

また、採卵・採精のときには、親ソウギョウには麻酔がかけられているから、

写真のように抱いていることができる。

受精させるときには、水を使用しない「乾導法(かんどうほう)」で行うので、

魚体から水をていねいに拭き取ってから、採卵・採精をする。

撮影協力:2001.6.7

埼玉県農林総合研究センター 水産支所

さいたま水族館