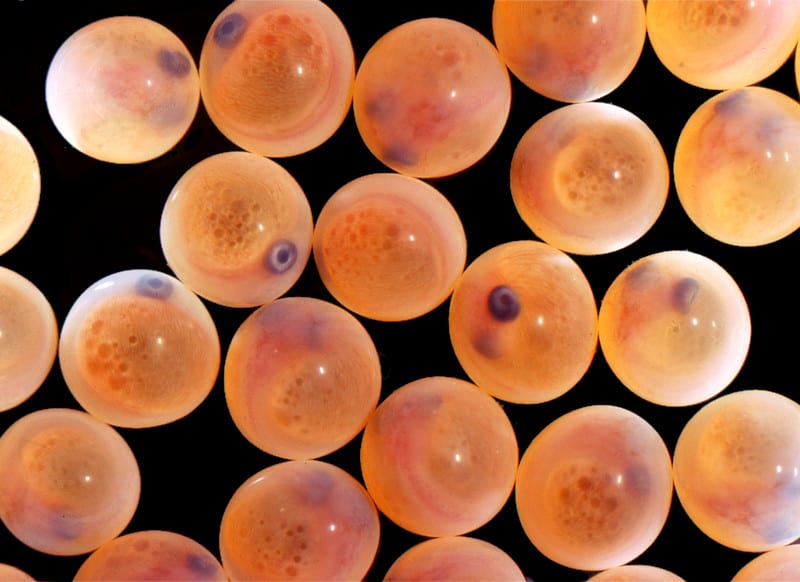

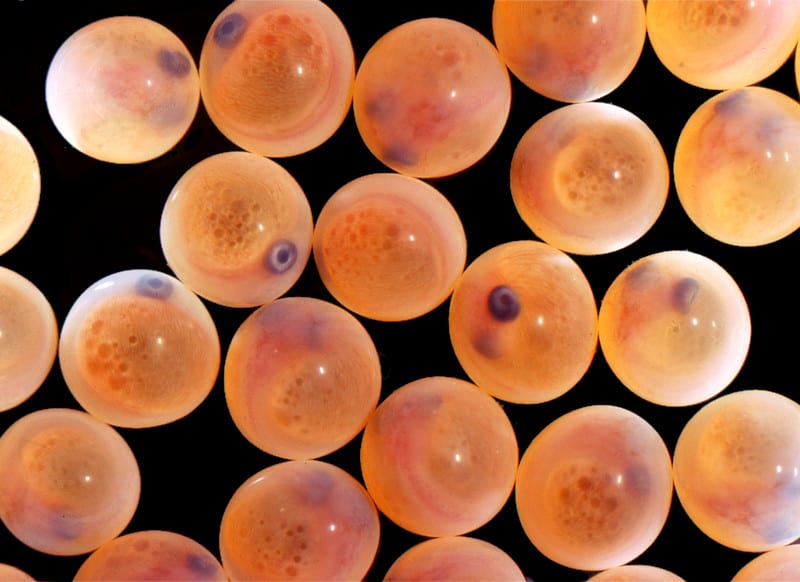

ニジマス卵

アルビノのニジマス

サケ・マス類の卵はみな似ている。

川の砂礫底を雌が尾びれで掘りかえして産卵床をつくり、

雌がバラバラの卵粒を放卵すると同時に雄が放精する。

卵は砂礫にかるく覆われて同じ場所に留まる。

日本のニジマスは原産地カリフォルニアから移植されたもので、

海にはくだらない陸封型のマスである。

直径6mmの卵を2000から3500粒産卵する。

卵粒は強く、2mほどの高さから落としても正常に発生する。

産卵後、死なずに数年産卵を繰りかえす。

サケ孵化子魚

産卵行動のため海から川へ入ってきたサケと

産卵行動を終えて寿命がつきたサケ。

サケは、川で生まれた稚魚は、しばらくすると海へ降り、

数年間北太平洋を回遊したあと、生まれた川へ戻り産卵する。

そして、その一生を終える。

サケの卵はイクラやスジコとして販売されている。

■サケとマスの違い

昭和14年に出版された「魚 大島正満著」には次のようなことが載っている。

日本に生息するサケ科魚類は

イトウ属・サケ属(salmon)・ニジマス属(trout)・イワナ属(troutまたはcharr)に

分けられるが、

そのうちの日本産サケ属の魚を列記すると、

サケ・ベニマス・カラフトマス・マスノスケ・ギンマス・サクラマス・ビワマス・クニマスである。

日本では古来、サケを除いたサケ属の魚すべてを「マス」と呼んでいた。

ところが、アメリカ産でイワナ属の魚 Brook-trout のことを

カワイワナとしなければならないのに、カワマスと命名してしまったのが

混線の始まりである。

言葉・分類は時とともに変化していく。

現在はサケ・マスというふたつの呼び方が混在していて、

その意味的違いはなくなっている。

■イワナ

一般にイワナ属は次のように分けられている。

標準和名-属名-種名-亜種名-命名者名 の順。

アメマス

Salvelinus leucomaenis leucomaenis (Pallas)

エゾイワナ

Salvelinus leucomaenis leucomaenis (Pallas)

ヤマトイワナ

Salvelinus leucomaenis japonicus Oshima

ニッコウイワナ

Salvelinus leucomaenis pluvius (Hilgendorf)

ゴギ

Salvelinus leucomaenis imbrius Jordan et McGregor

標準和名は図鑑に見出しとして載っている名前であるが、

これ自体には決めごとはないから、 図鑑によっては異なった名前が

つけられていたりする。

属名・種名・亜種名・命名者名などの組み合わせが学名である。

学名はその生物に一つしかないことになっているが、

標準和名の数よりも多いのが現実である。

書くときは別の書体を使用することになっていて、イタリック体が多く使われる。

イワナの学名をみると、アメマスとエゾイワナは学名では違ったところがない。

アメマスは、生活史のある時期を海でくらす「降海型」、

エゾイワナは一生を淡水にすむ「陸封型」 と呼ばれるもので、結局は同じ種類の魚である。

ほかのイワナを比較しても、種名までは同じである。

つまり、亜種の違いということになる。

ここでは亜種にしているが、もっと弱い「型の違い」としている図鑑もある。

ほとんど同じものと考えて間違いないだろう。

系統進化などを調べるときには、この違いはおもしろいのかも知れない。

上の写真は、エゾイワナ(アメマス)ということになる。