足利学校 其の2 最終 です。

方丈のすぐ隣の庫裡。(学校の台所。食堂など日常生活が行われて居ました。

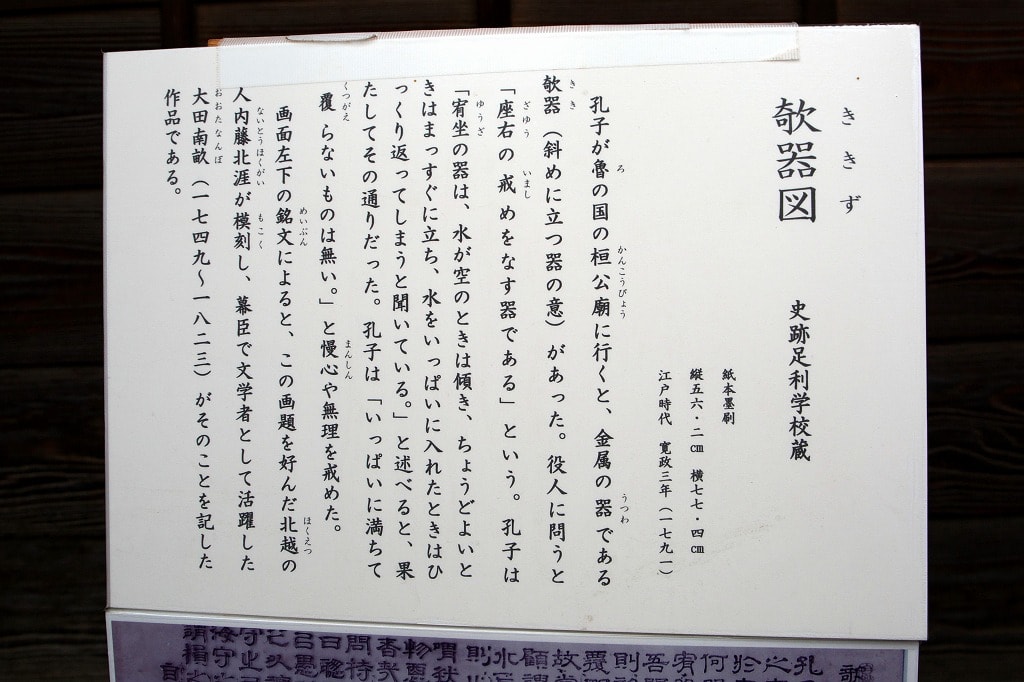

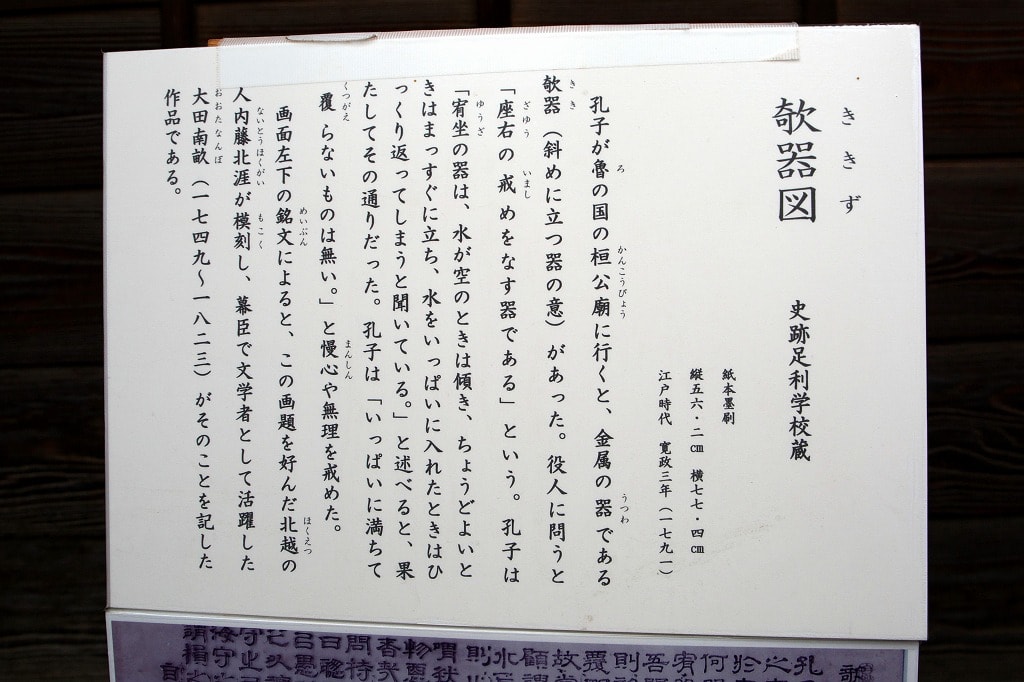

チョット為になる事が書いて有ります。よく読んでみて下さい。

程よい所で安定しますが、過剰に入れると入れ物が傾いで水はこぼれます。

鍋や釜があります。

上杉憲実。室町時代に活躍した、足利学校の先生である。

左は孔子ですが、真ん中の顔子は?聖人の道を学ぶ孔子の門には、

その門徒は三千人もいました。

その中で孔子はただ一人、顔子(がんし: 孔子の門人の顔 回(がんかい)の尊称)

だけを学問を好む者とみなしていました。

南庭園。全体を撮ってないのでしょうがないですが、ツルが羽ばたいて居る様に見えるらしい。

衆。(学生が勉強したり生活したりして居た所)。

北庭園からみた孔子廟。

方丈の裏側。

孔子廟の別の姿。

帰り際の竹と竹の子。右側の建物は旧遺跡図書館。

未だ食べれそうな竹の子。

帰りの門の所へ丁度、ユルキャラの「あしかがし」が入って来ました。

足利学校を終了します。

方丈のすぐ隣の庫裡。(学校の台所。食堂など日常生活が行われて居ました。

チョット為になる事が書いて有ります。よく読んでみて下さい。

程よい所で安定しますが、過剰に入れると入れ物が傾いで水はこぼれます。

鍋や釜があります。

上杉憲実。室町時代に活躍した、足利学校の先生である。

左は孔子ですが、真ん中の顔子は?聖人の道を学ぶ孔子の門には、

その門徒は三千人もいました。

その中で孔子はただ一人、顔子(がんし: 孔子の門人の顔 回(がんかい)の尊称)

だけを学問を好む者とみなしていました。

南庭園。全体を撮ってないのでしょうがないですが、ツルが羽ばたいて居る様に見えるらしい。

衆。(学生が勉強したり生活したりして居た所)。

北庭園からみた孔子廟。

方丈の裏側。

孔子廟の別の姿。

帰り際の竹と竹の子。右側の建物は旧遺跡図書館。

未だ食べれそうな竹の子。

帰りの門の所へ丁度、ユルキャラの「あしかがし」が入って来ました。

足利学校を終了します。