府立植物園には 約70種の桜が植栽されています

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き左1736 植物園内の彫刻 植物に覆われて詳細不明

次回の記事 ⇒ まち歩き左1738 連理の枝 永遠の愛の象徴

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

府立植物園には 約70種の桜が植栽されています

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き左1736 植物園内の彫刻 植物に覆われて詳細不明

次回の記事 ⇒ まち歩き左1738 連理の枝 永遠の愛の象徴

丸い所は時計が埋め込まれていた。 文字は 明治天皇の歌が詠まれている。との事らしい。

石碑 前回の記事 ⇒ 石碑左0241 太平有象 京都植物園設立記念碑

次回の記事 ⇒ 石碑左0243 小野蘭山 顕頌碑

関連記事 ⇒ まとめ020 彫刻

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き1735 植物園内の彫刻 「十五夜の力士」 抜水政人 2003年

次回の記事 ⇒ まち歩き左1737 桜の立体標本

設立記念碑解説

大典記念京都植物園設立記念碑

この石碑は、当植物園の開園に際して尽力された第10代京都府知事 大森鍾一氏と

三井家の功績をたたえて昭和3年にたてられたものです。

碑文には、大森知事が大正天皇の御大典記念に植物園の創設を企画したこと、

代々京都に在住していた三井家(総本家当主第10代三井八郎右衛門)が

建設費・維持費の総額55万円を数回に分けて寄付されたこと、

大正6年4月9日に着工し、同12年11月10日に竣工したことなど、開園にいたるまでの経緯が記されています。

御大典紀念碑のあるところ ⇒ まとめ051 関連0008 御大典記念のあるところ

石碑 前回の記事 ⇒ 石碑右0240 右京区 越畑の經王塔

次回の記事 ⇒ 242

2021年 階段1回で高さ3m往復、ダンベル1回・2個で16㌔

6月の運動記録 階段昇降 1500往復、ダンベル 2150回、腹筋 258回

30日 階段昇降 100往復 【1500】

29日 階段昇降 100往復 【1400】

28日 CD 残り 1568回

27日 CD 残り 1569回

26日 CD 残り 1570回

25日 CD 残り 1571回

24日 CD 残り 1572回

23日 階段昇降 100往復 【1300】、ダンベル 172回 【2150】

22日 階段昇降 100往復 【1200】、ダンベル 172回 【1978】

21日 階段昇降 100往復 【1100】、ダンベル 172回 【1806】、腹筋 43回 【258】

20日 CD 残り 1573回

19日 CD 残り 1574回

18日 階段昇降 100往復 【1000】、ダンベル 172回 【1634】

17日 CD 残り 1575回

16日 階段昇降 100往復 【900】、ダンベル 172回 【1462】

15日 階段昇降 100往復 【800】、ダンベル 172回 【1290】

14日 階段昇降 100往復 【700】、ダンベル 172回 【1118】

13日 階段昇降 100往復 【600】、ダンベル 172回 【946】

12日 階段昇降 100往復 【500】、ダンベル 86回 【774】、腹筋 43回 【215】

11日 CD 残り 1576回

10日 階段昇降 100往復 【400】、ダンベル 172回 【688】、腹筋 43回 【172】

9日 階段昇降 100往復 【300】、ダンベル 172回 【516】、腹筋 43回 【129】

8日 CD 残り 1577回

7日 CD 残り 1578回

6日 CD 残り 1579回

5日 CD 残り 1580回

4日 CD 残り 1581回

3日 階段昇降 100往復 【200】、ダンベル 172回 【344】、腹筋 43回 【86】

2日 CD 残り 1582回

1日 階段昇降 100往復 【】、ダンベル 172回 【】、腹筋 43回 【】

5月の運動記録 4257往復【高さ12771㍍】、ダンベル 3528回 【56トン】、腹筋 882回

ウォーキング 0歩 【0㎞】、CD 1583回

4月の運動記録 3357往復【高さ10071㍍】、ダンベル 3276回 【52トン】、腹筋 820回

ウォーキング 101320歩 【59㎞】、CD 1590回

3月の運動記録 1640回 4920m、ダンベル 3420 54.7トン、腹筋 920、ウォーキング 36606歩 20㎞

2月の運動記録 【2520】7560㍍、ダンベル 【4212】67トン、腹筋 【1053】ウォーキング 9300歩 5㎞

1月の運動記録 3330往復(高さ9990m)、ダンベル 4560回(73トン)、腹筋 1140回、ウォーキング 7180歩(4㎞)CD1594

2020年

12月の運動記録 3120往復(高さ9360m)、ダンベル 3992回(63トン)、腹筋 1009回、ウォーキング 71801歩(40㎞)

11月の運動記録 階段昇降 1320往復(3960m)、ダンベル 3312回(50t)、腹筋 756回、ウォーキング 82756歩(44㎞)CD1595

10月の運動記録 階段昇降・7㎏ 1620往復(4860m) 、ダンベル8㎏ 4020回(64t)、腹筋 980回

前回の記事 ⇒ 運動記録 10月分 一番大切なことは 続けること

関連記事 ⇒ まとめ020 彫刻

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き左1734 植物園内の彫刻 「おもい」 久間秋夫 作

次回の記事 ⇒ まち歩き左1736 植物園内の彫刻 植物に覆われて詳細不明

おもい 1963年 久間秋夫 作

関連記事 ⇒ まとめ020 彫刻

彫刻 前回の記事 ⇒ まち歩き1444 植物園内の彫刻 「風と舞う」 江里 敏明

次回の記事 ⇒

世界文化遺産・上賀茂神社末社

半木神社 (なからぎ)

流木神社とも云い、この周辺は京都絹織物発祥の地といわれ、

織物業の守護神・府立植物園開園後は植物園の守り神として崇敬され、

毎年4月・11月に行われる春秋の祭典には多数の関係者が訪れます。

多くの木や花が実を結ぶ処に因み、試験の合格や恋愛成就の願いが叶うとの信仰が厚く、

その努力が実を結ぶお守り『実守』を上賀茂神社で授与しております。

神社 前回の記事 ⇒ 神社右0253 樒原 四所神社

次回の記事 ⇒ 255

関連記事 ⇒ 花左039 植物園 キセワタ

花 前回の記事 ⇒ 花左064 植物園 アキノキリンソウ

次回の記事 ⇒ 花左066 植物園 ツルソバ

関連記事 ⇒ 花左056 植物園 アキノキリンソウ

花 前回の記事 ⇒ 花左063 植物園 タマムラサキ

次回の記事 ⇒ 花左065 植物園 キセワタ

2019年11月12日 撮影

関連記事 ⇒ 花左044 植物園 シロヨメナ

花 前回の記事 ⇒ 花左061 大原 花の名前わからず

次回の記事 ⇒ 花左063 植物園 タマムラサキ

嘉永5年 1852年 の建立

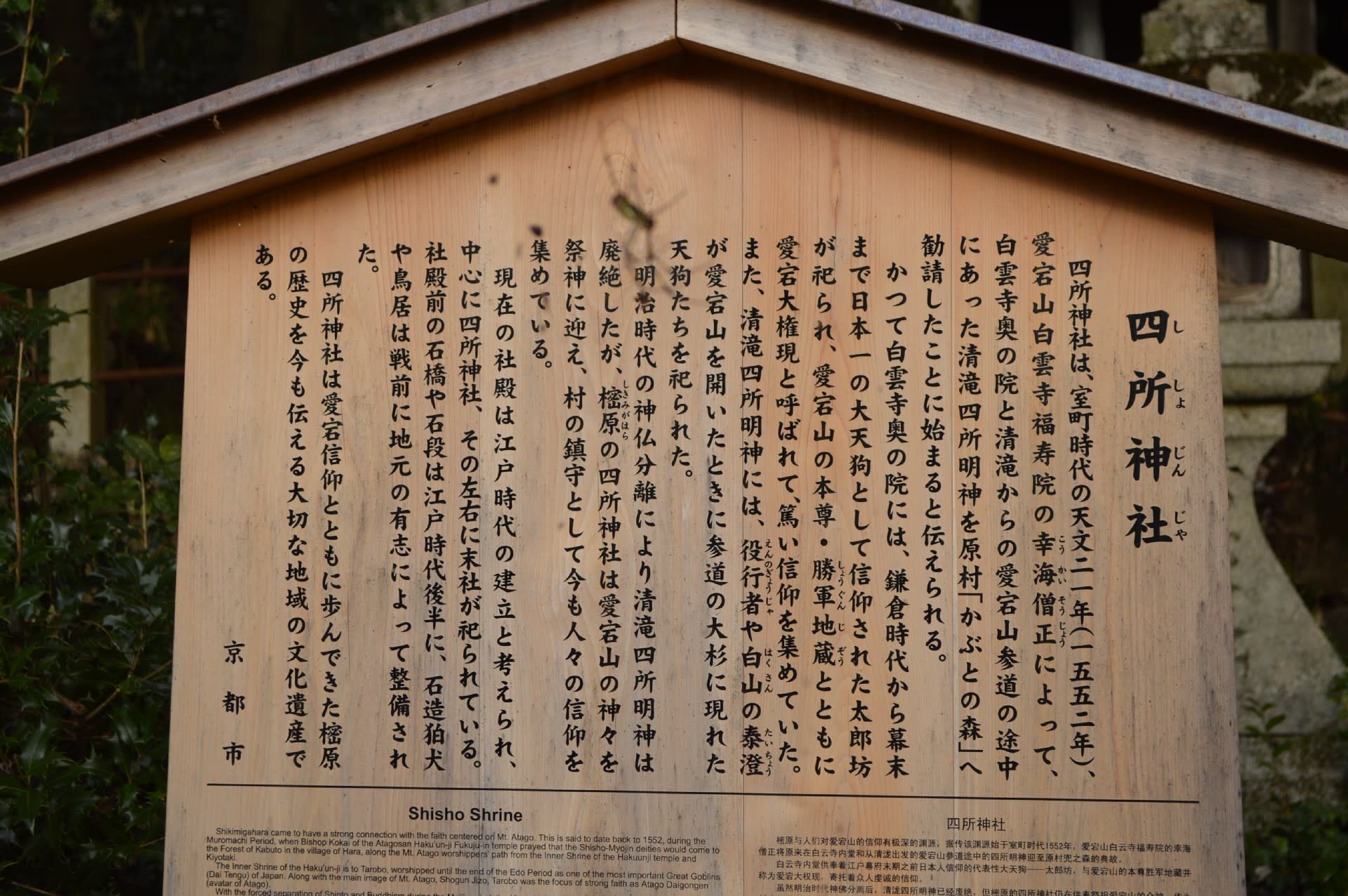

四所神社

征清紀念 日清戦争への従軍かな

明治28年 9月 と記されている

四所神社

四所神社は、室町時代の天文21年(1552年)、愛宕山白雲寺福寿院の幸海僧正によって、

白雲寺奥の院と清滝からの愛宕山参道の途中にあった清滝四所明神を

原村「かぶとの森」へ勧請したことに始まると伝えられる。

かつて白雲寺奥の院には、鎌倉時代から幕末まで日本一の大天狗として信仰された太郎坊が祀られ、

愛宕山の本尊・勝軍地蔵とともに愛宕大権現と呼ばれて、篤い信仰を集めていた。

また、清滝四所明神には、役行者や白山の泰澄が愛宕山を開いたときに参道の大杉に現れた天狗たちを祀られた。

明治時代の神仏分離により清滝四所明神は廃絶したが、樒原の四所神社は愛宕山の神々を祭神に迎え、

村の鎮守として今も人々の信仰を集めている。

現在の社殿は江戸時代の建立と考えられ、中心に四所神社、その左右に末社が祀られている。

社殿前の石橋や石段は江戸時代後半に、石造狛犬や鳥居は戦前に地元の有志によって整備された。

四所神社は愛宕信仰とともに歩んできた樒原の歴史を今も伝える大切な地域の文化遺産である。

本殿

末社

昭和9年 1934年 建立

神社 前回の記事 ⇒ 神社亀岡0252 亀岡 走田神社

次回の記事 ⇒ 神社左0254 府立植物園内に半井神社(なからいじんじゃ)

史跡 丹波国分寺跡 附八幡神社跡

丹波国分寺跡は、現在の国分寺境内に塔跡の礎石がすべて残り、

またその鎮守社と考えられる八幡神社の跡があることなどから、

貴重な遺跡であるとして昭和3年に国の史跡に指定されました。

平成18年には発掘調査の結果、寺域が追加されました。

これまでの発掘調査により、伽藍配置や各建物の規模等は概ね解明されていることから、

国分寺の往時の姿を感じ取っていただくために、現在、環境整備工事を進めています。

東面回廊跡

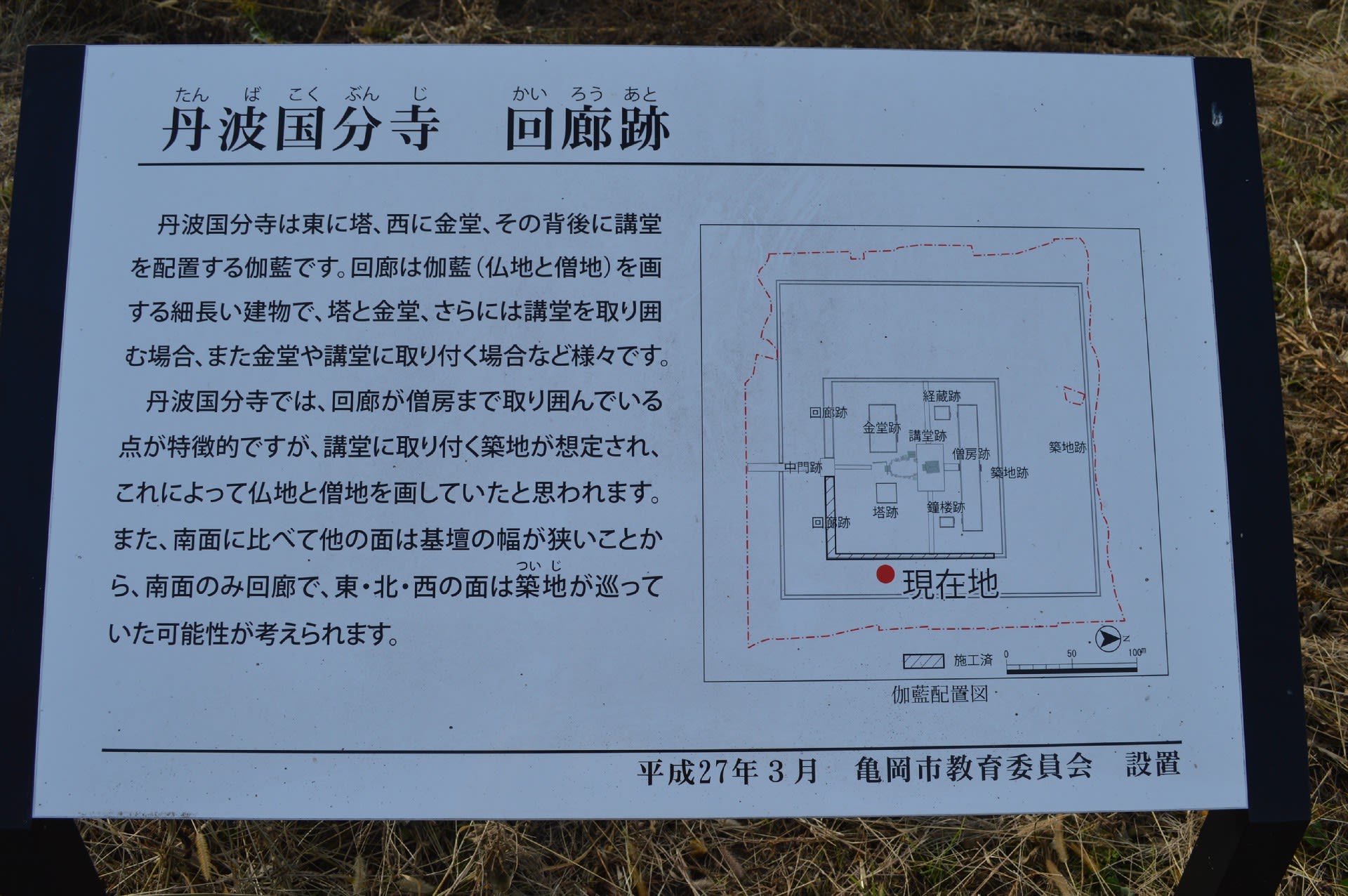

丹波国分寺 回廊跡

丹波国分寺は東に塔、西に金堂、その背後に講堂を配置する伽藍です。

回廊は伽藍(仏地と僧地)を画する細長い建物で、塔と金堂、

さらには講堂を取り囲む場合、また金堂や講堂に取り付く場合など様々です。

丹波国分寺では、回廊が僧房まで取り囲んでいる点が特徴的ですが、

講堂に取り付く築地が想定され、これによって仏地と僧地を画していたと思われます。

また、南面に比べて他の面は基壇の幅が狭いことから、南面のみの回廊で、

東・北・西の面は築地が巡っていた可能性が考えられます。

亀岡の名木

丹波国分寺跡のイヌマキ

亀岡の名木の中に4本のイヌマキが指定されているが、その中でも一番樹形が整い、庭木らしい木である。

晩秋、熟した実は食べられる。

胸高幹周 2.2メートル

樹高 8メートル

「亀岡の名木」108ページ 所載

聖武天皇 勅願所

丹波 国分寺

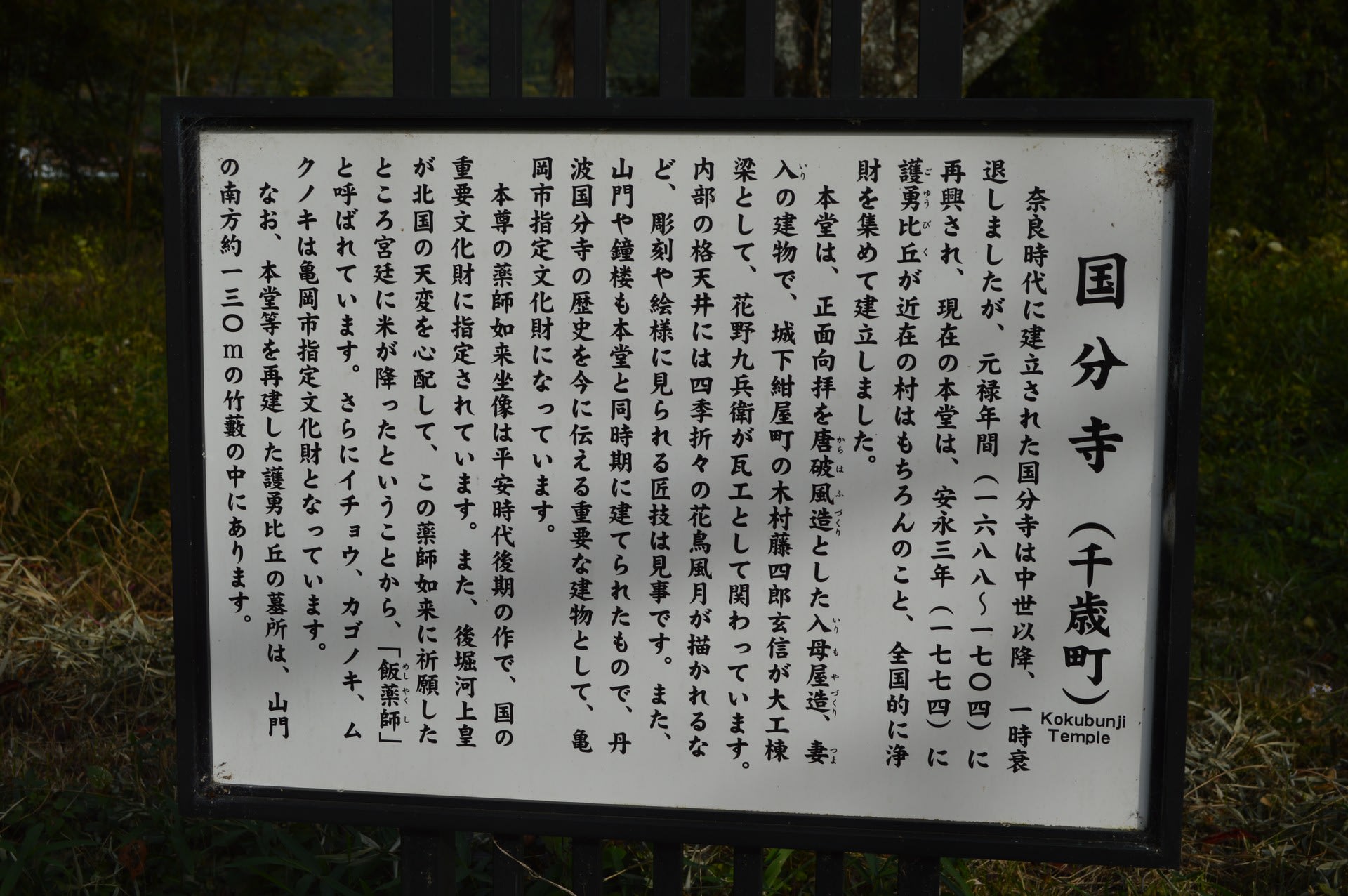

国分寺(千歳町)

奈良時代に建立された国分寺は中世以降、一時衰退しましたが、元禄年間(1688~1704)に再興され、

現在の本堂は、安永3年(1774)に護勇比丘が近在の村はもちろんのこと、全国的に浄財を集めて建立しました。

本堂は、正面向拝を唐破風造とした入母屋造、妻入の建物で、

城下紺屋町の木村藤四郎玄信が大工棟梁として、花野九兵衛が瓦工として関わっています。

内部の格天井には四季折々の花鳥風月が描かれるなど、彫刻や柄様に見られる匠技は見事です。

また、山門や鐘楼も本堂と同時期に建てられたもので、

丹波国分寺の歴史を今に伝える重要な建物として、亀岡市指定文化財になっています。

本尊の薬師如来坐像は平安時代後期の作で、国の重要文化財に指定されています。

また、後堀川上皇が北国の天変を心配して、この薬師如来に祈願したところ宮廷に米が降ったということから、

「飯薬師」と呼ばれています。

さらにイチョウ、カゴノキ、ムクノキは亀岡市指定文化財となっています。

なを、本堂等を再建した護勇比丘の墓所は、山門の南方約130メートルの竹藪の中にあります。

亀岡の名木

丹波国分寺跡のオハツキイチョウ (雌)

雌雄異株の落葉高木。たれさがった気根(俗に乳という)にふれると母乳が良く出るといい

「チチイチョウ」と呼ばれ信仰されてきた。

オハツキイチョウは「お葉つき銀杏」の意で葉の先にも実(正しくは種子)がつくことから名付けられた。

これはまれに現れる奇形である。亀岡市の天然記念物に指定され、京都・自然二百選にも選ばれている。

調査日 1996年1月29日

胸高幹周 4.3メートル

樹高 22メートル

亀岡の名木

丹波国分寺跡のカゴノキ(雄)

雌雄異株の常緑高木。京都府下に稀に自生する暖帯~亜熱帯性の樹木で主に渓流脇の岩の多い斜面に生え、

また神社の境内でしばしば見るが、寺院跡にあるのは珍しい。

府下では三指に入る大きさを誇る。和名は幹に生ずる鹿の子まだら模様に由来する。

天保時代の書「盥魚庭落葉」の国分寺の境内図にオハツキイチョウと並んで描かれている。

花期9月、果実は翌年の夏に熟す。

調査日 1996年1月29日

胸高幹周 3.3メートル

樹高 13メートル

亀岡の名木

丹波国分寺跡のムクノキ

落葉高木。里山や人里に多く、また神社仏閣に大木が多い。

この木は京都府では屈指の大きさである。ここ国分寺跡には本種の他にオハツキイチョウやカゴノキら巨樹が目立つ。

これは国分寺跡という由緒と密接に関わっているからであろう。

強靭な村は寡婦、船舶器具などに用いられ、葉は木工やべっこう細工の仕上げの研磨に使用された。

果実は甘く、ムクドリが好んで食べる。

調査日 1996年1月29日

胸高幹周 6.3メートル

樹高 25メートル

関連記事 ⇒ まとめ044 京都の自然 200選

史跡 前回の記事 ⇒ 史跡宇治085 旦椋遺跡

次回の記事 ⇒ 087

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます