南東から

朝賀とは、正月元旦に平安宮中央にあった朝堂院の正殿である大極殿に天皇が出御され、皇太子以下文部百官から拝賀を受ける行事で、平安時代はこの場所で行われていました。

平成25年3月 京都市考古資料館

大極殿跡

平安宮で最も重要な施設である朝堂院の正殿「大極殿」は、平安京遷都の翌年、延暦14年(795)には完成。天皇の即位式のほか、正月に行われる朝賀(ちょうが)や御斎会(ごさいえ)、外国使節の謁見(えっけん)など、国家の重要な行事がここで行われた。弘仁6年(815)には、地方から19,800人余りの役夫が動員されて大掛かりな修理が行われ、このとき初めて屋根に緑釉瓦が採用されたものと考えられる。

その後、貞観18年(876)4月16日夜半の火災で焼失。元慶3年(879)10月に再建(第2次)されたが、康平元年(1058)2月26日に再び火災が発生し、応天門と左方の楼を残して焼失。さらに延久4年(1072)4月15日に再建(第3次)された大極殿も、安元2年(1177)4月28日に焼失し、以後は再建されなかった。

創建当初の大極殿は、東西11間、南北4間の寄棟造りの建物とみられ、基壇の大きさは推定東西59m、南北24m、朱塗りの柱や組物、屋根の大棟両端には鴟尾(しび)をのせ、軒先や棟には緑鮮やかな緑釉瓦で縁取りされた豪壮華麗な建物であった。

大極殿の位置は、最近まで千本丸太町交差点の北側付近と推定されていたが、近年の発掘調査で、朝堂院内のいくつかの建物跡が見つかり、さらに建都から1200年目にあたる1994年には、初めて大極殿の基壇跡が地表下0.6mまで確認され、現在ではほぼその位置が明らかとなっている。

平成7年4月

朝堂院跡

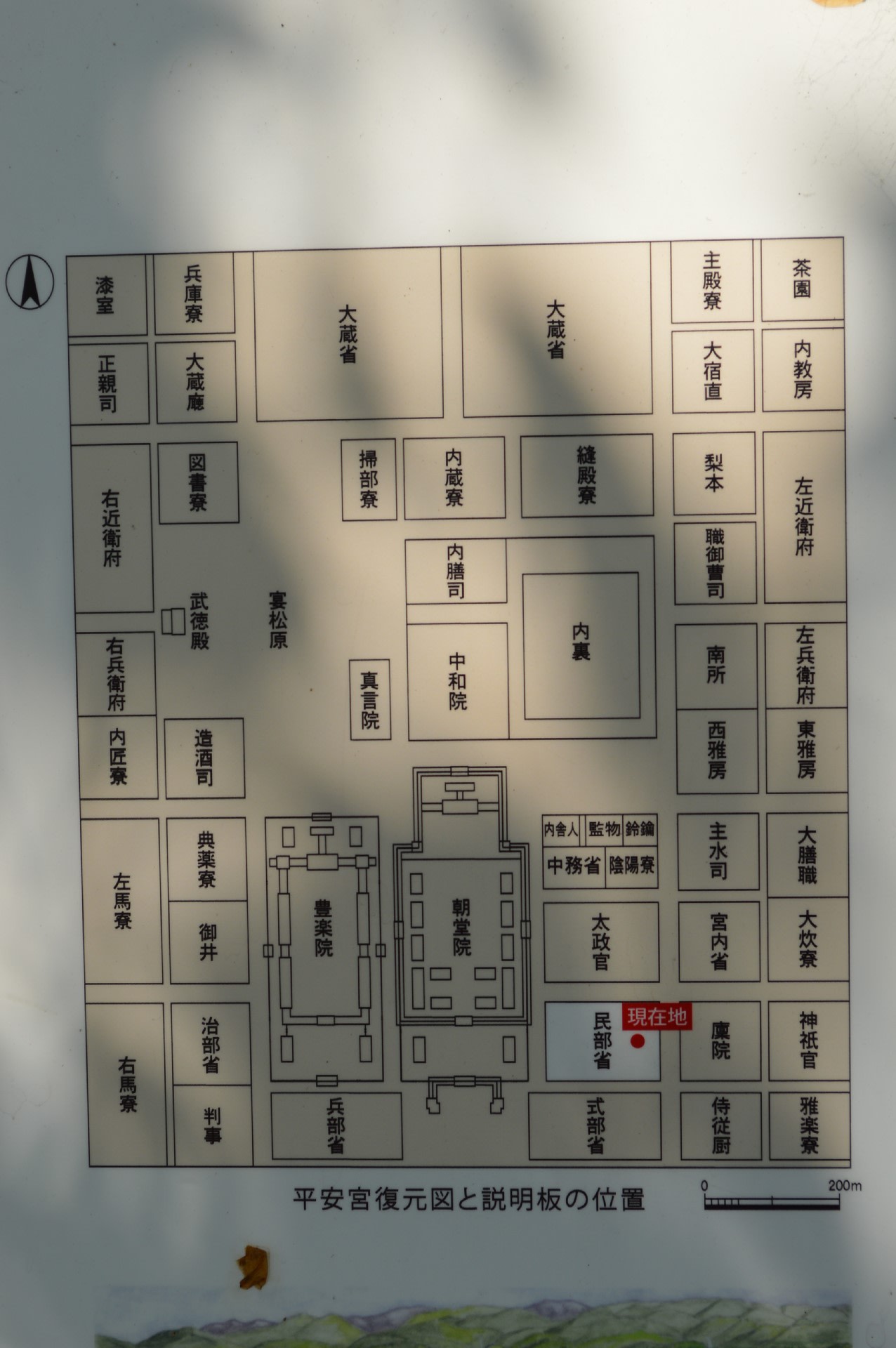

平安京の北中央にあった平安宮(大内裏)は、東西1,146m、南北1,392mの規模を有し、天皇の住まいである内裏や朝堂院・豊などに宮殿のほか、

国政を行う官衙(かんが)(役所)建物が集中した場所であり、その中心にあったのが朝堂院である。

八省院とも呼ばれる朝堂院は、朝政の場であり、天皇の即位式や長賀の儀式、外国使節の謁見など、国家の重要な儀式がここで行われた。

朝堂院の規模は、東西約200m、南北470m以上あり、左右に栖鳳・翔鸞の楼を配した応天門を入ると朝集堂が控え、さらに会昌門をくぐると、複廊で囲まれた院内には、左右対称に12の堂が建ち並んでいた。

12堂とは、昌福堂(しょうふくどう)・含章堂(がんしょうどう)・承光堂(じょうこうどう)・明礼堂(めいれいどう)・延休堂(えんきゅうどう)・含嘉堂(がんかどう)・顕章堂(けんしょうどう)・延禄堂(えんろくどう)・暉章堂(きしょうどう)・康楽堂(こうらくどう)・修式堂(しゅうしきどう)・永寧堂(えいねいどう)などの建物で、それぞれの律令国家の政治を担う官人の座が設けられていた。

また正面には、龍尾壇と呼ばれる一段高い場所があり、その中央には豪壮華麗な大極殿が聳(そび)えていた。

大極殿を含む一画は大極殿院とも呼ばれ、天皇の控えの場である小安殿があり、その北には朝堂院の北正門である昭慶門があった。

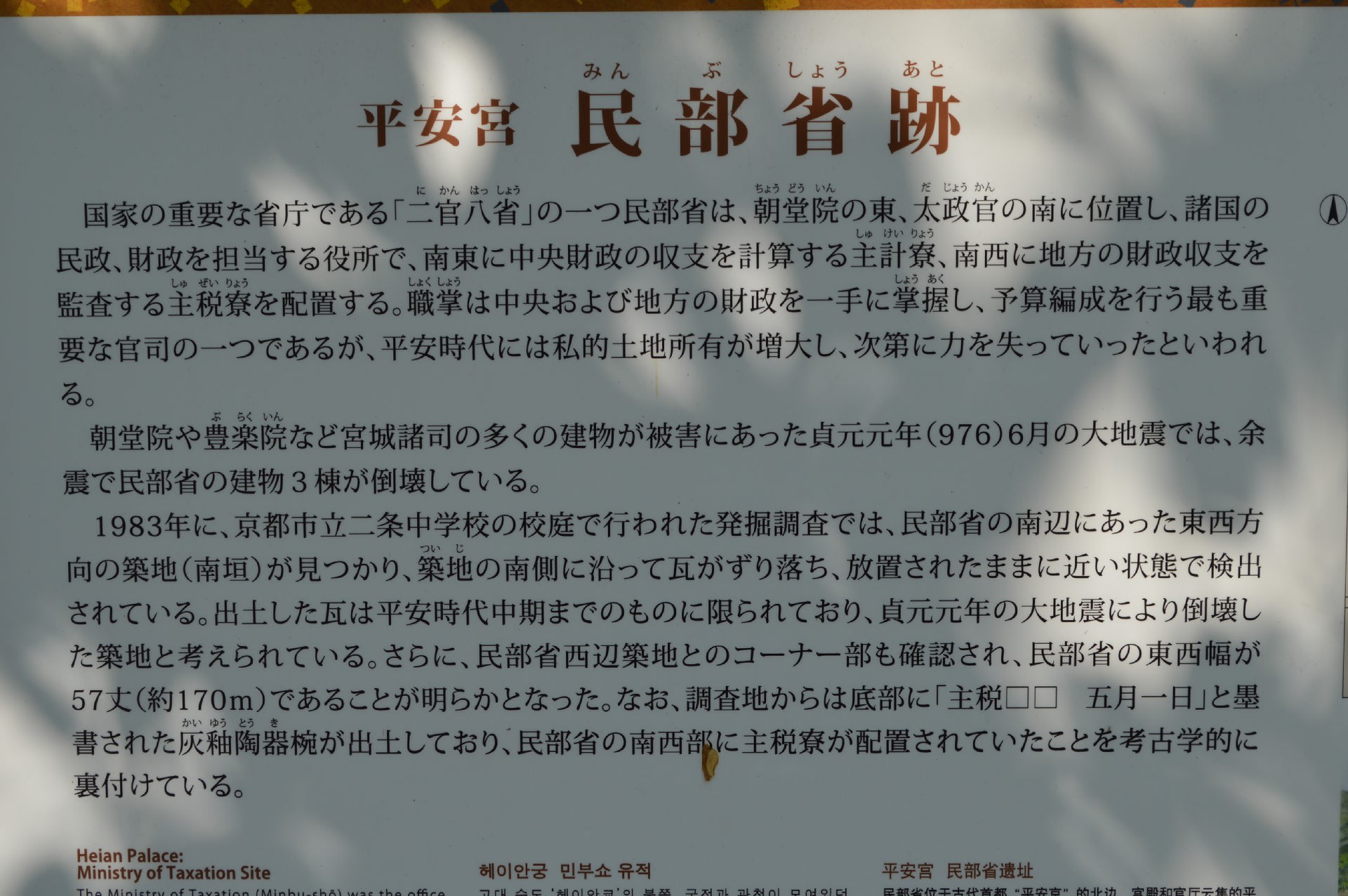

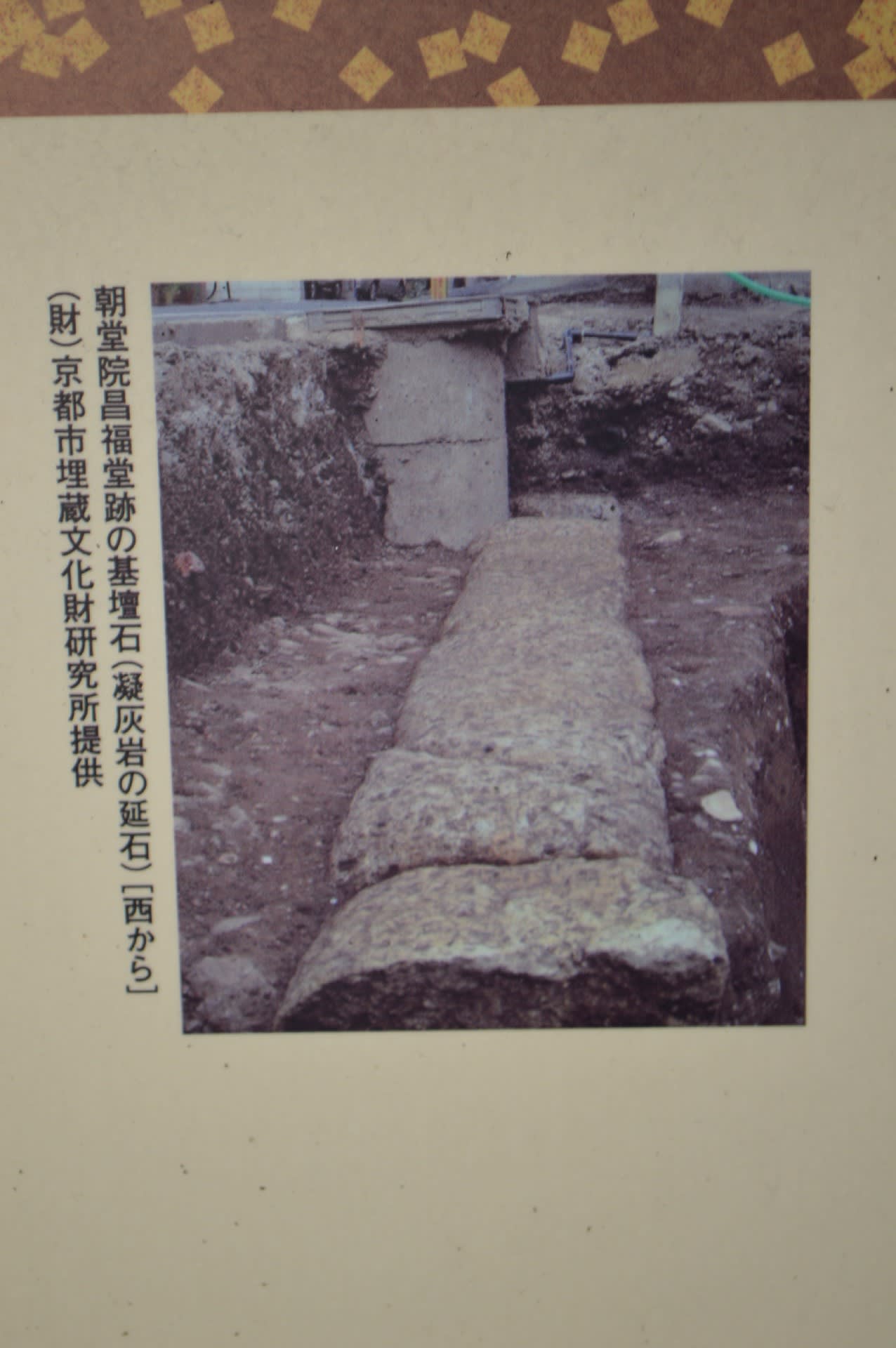

これまで行われた朝堂院跡の発掘調査によって、建物の基壇跡を示す凝灰岩の石列や溝跡などの遺跡などの遺構がいくつかの場所から発見され、現在ではほぼその位置を復元することが可能となっている。

大極殿

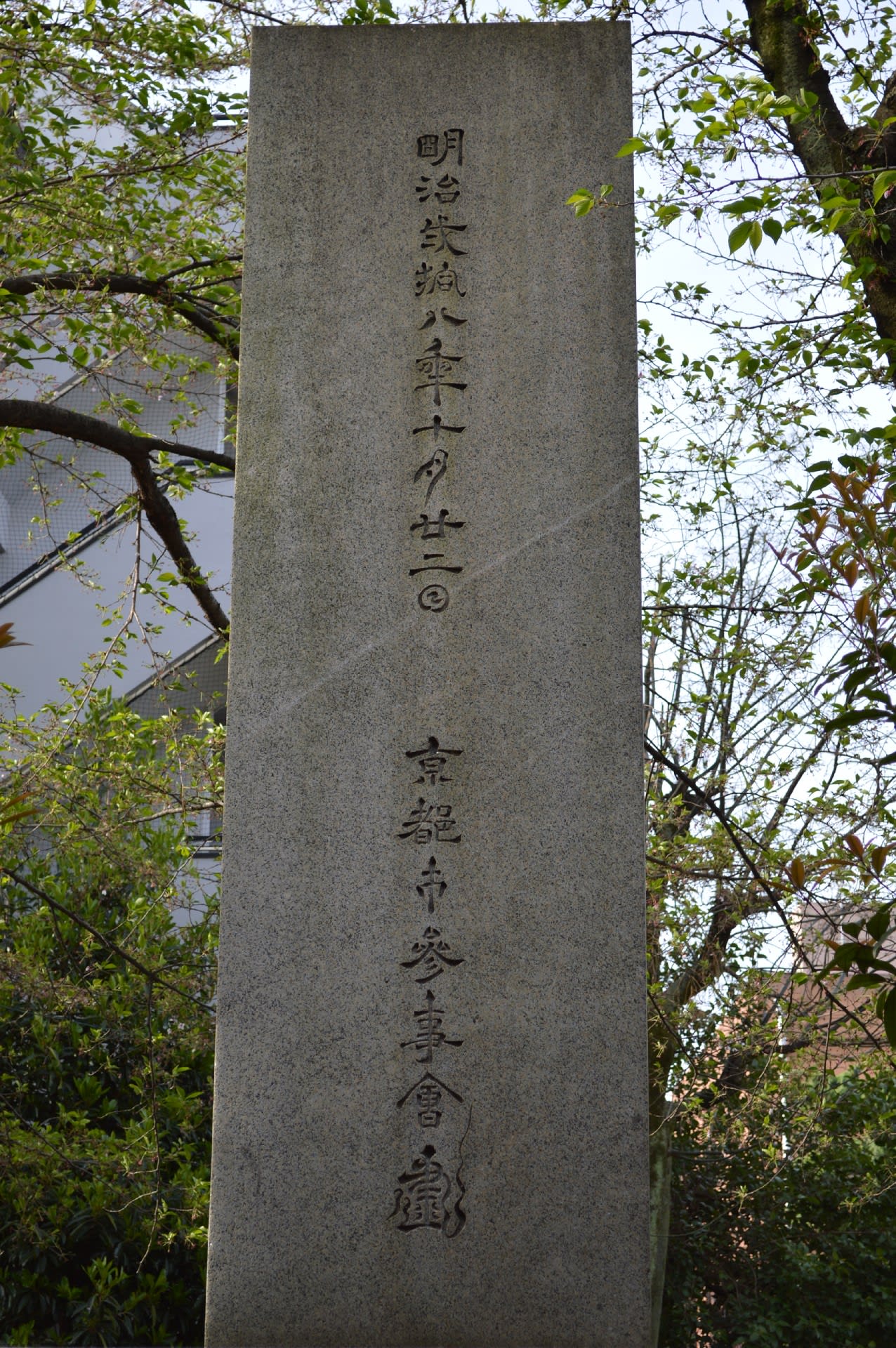

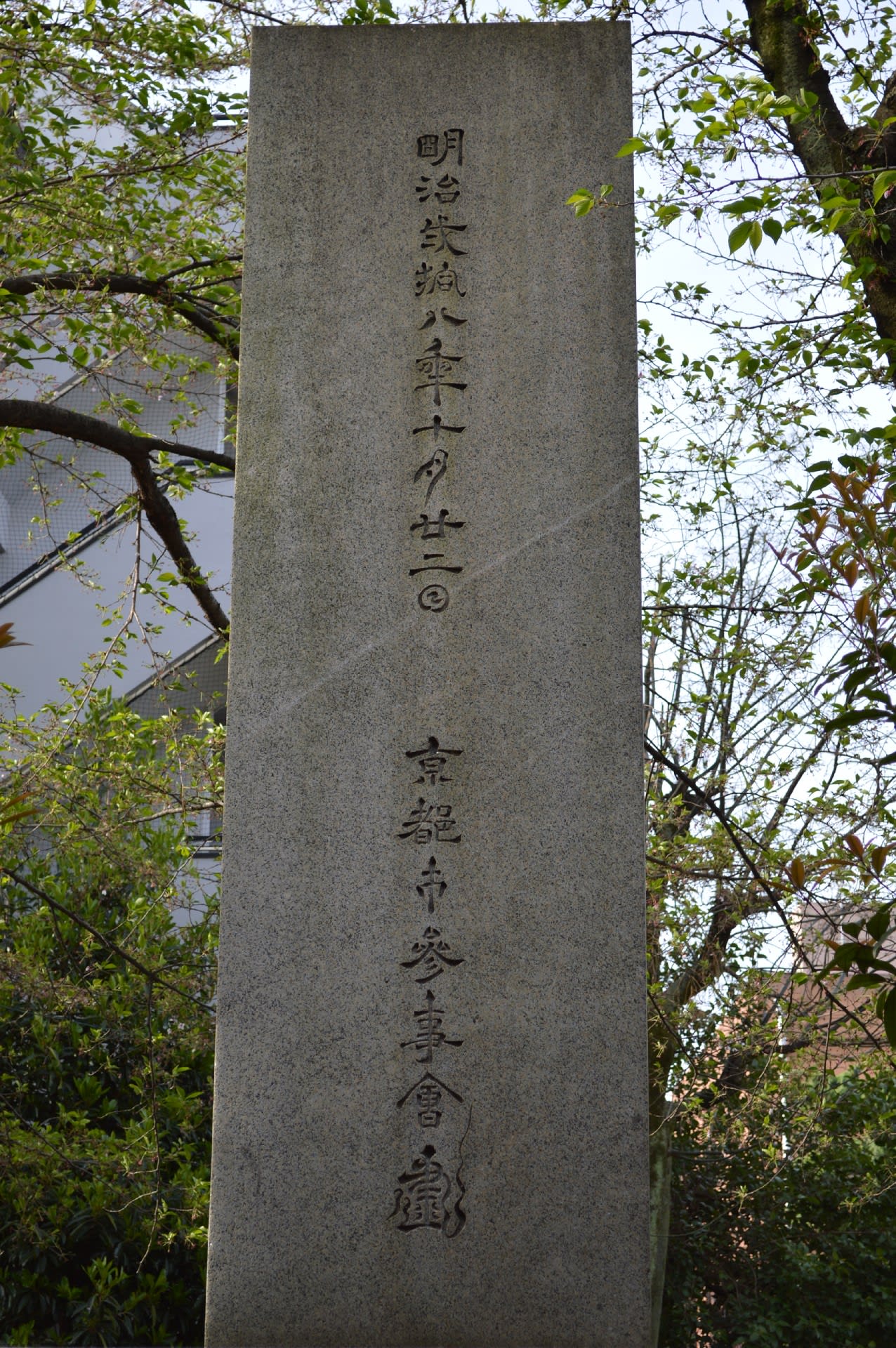

大極殿とは大内裏朝堂院の正殿で,即位等国家的儀礼や諸政が行われる場所であった。貞観18(876)年,創建後初めて焼失し,再三の被災で修復再建が繰り返されたが,安元3(1177)年の大火で焼失して以降,再建されなかった。明治28(1895)年,平安遷都千百年紀念祭にあたり,湯本文彦が平安京の実測を行い大極殿をこの地に比定した。この石標はその比定地を示すものである。なお,現在はこの位置より南東で遺跡が見つかっている。

大極殿遺址

大極殿遺址碑記

延暦十三年

桓武天皇相攸此地奠建新都号曰平安京今京都即是也爾来

一千百年以至今日実為神州之旧京宇内之名都矣京都市民

謹仰 聖徳欽 大勲新営神宮行祭事以挙慶祝之典事

聞詔特奉安

桓武天皇之霊列官幣大社号曰平安神宮一準

橿原神宮於是京都永為

宗廟之地覚襟帯山河益発光輝是誠国家之盛典而京都之光

栄也夫大極殿

天皇叡念所注森厳宏荘為国家正朝実 列聖之所登極億

兆之所瞻仰也然其蹟堙滅識者憾焉乃拠図志按式程考査測

定得其遺趾建石以表之且記紫宸殿等遺址及京城大内四至

以*後昆苟按此碑以徴之則延暦規模可得而詳矣

明治二十八年十月二十二日 京都市参事会

紫宸殿 艮八十五丈

応天門 南百二十一丈

太政官 巽九十七丈

北 偉鑒門二百八十九丈

南 朱雀門百七十一丈

大内四至

東 待賢門百九十二丈

西 藻壁門百九十二丈

北 一条大路二百九十五丈

南 羅城門千四百五十二丈

平安城四至

東 京極七百四十八丈

西 京極七百四十八丈

大極殿遺址碑 碑文の大意

延暦13(794)年,桓武天皇がこの地を選び,新しい都を建て平安京と呼んだ。いまの京都のことである。それから千百年,現在に至るまで神州日本の古都であり,世界に誇る都である。京都市民は桓武天皇の徳と功績を慕い,神社を創建し祭典を行い,千百年記念の行事を行なった。その事が明治天皇のお耳に達し,桓武天皇の霊を新しい神社に安置し,官幣大社に列し,平安神宮と名付け,制度運営は橿原神宮に準じるという詔勅が出された。これで京都は永遠に天皇家の廟地となり,周りをとりまく山河も光輝を益すことであろう。このことは実に国家の盛典であり,京都の光栄である。そもそも大極殿は天皇が特に思いを込め政治を行う場所であり,荘厳な建物は国家の中心である。歴代の天皇が即位し,国民等しく仰ぎ見る建物でもあった。しかし今では痕跡すら残っていない。識者はこれを遺憾なことに思っていた。そこで史料を検討し,実測を加え,その遺跡を確定し,石碑を建てて明らかにすることにした。また紫宸殿等の遺跡と大内裏の四周を記し,後世に残すものである。この碑を見れば,平安京の概略はつかめると思う。

明治弐拾八年十月廿二日 京都市参事会建

大極殿遺址道

明治二十八年三月 京都市参事会建之

交差点の北西角

東側 入口

平安神宮

関連記事 ⇒ 平安宮と周辺史跡 37ケ所

平安京前回の記事 ⇒ 平安京001 朝堂院跡 大極殿がよみがえった