大変興味深い短刀の修復です。

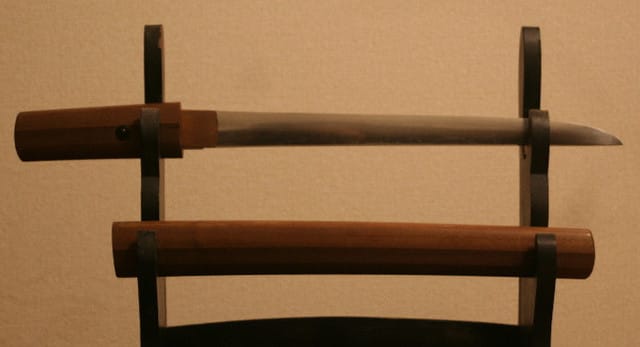

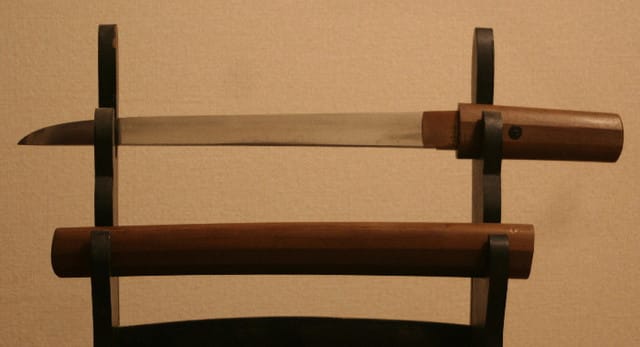

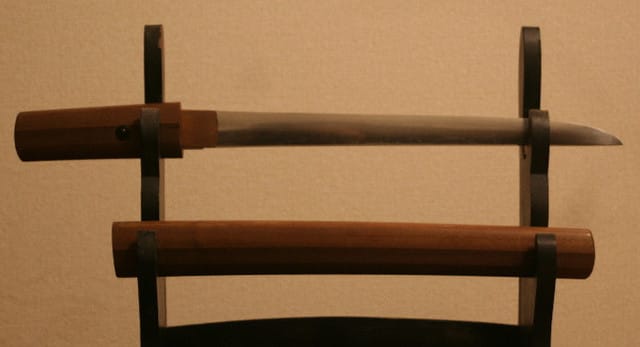

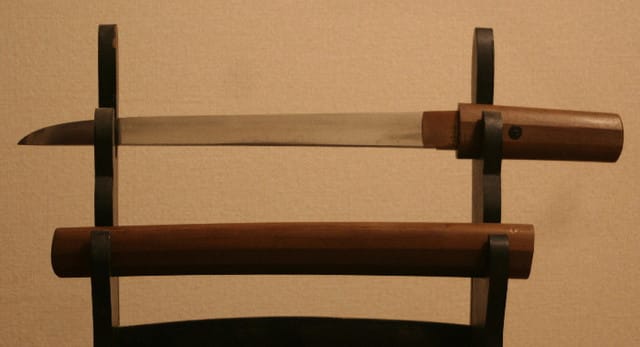

発見当初よりご相談頂いてきた案件で、所有者様の「適切な保管に努めたい!」というご要望を考慮して、研磨と白鞘の補修を行いました。

当初、地刃共に不鮮明。柄が錆び付いて抜けず、太陽にかざしてやっと物打ち周辺の焼刃が見える程度でした。

詰まった感じの硬い鉄と見え隠れする地金の色調から、新々刀とあたりをつけて安易な気持ちで焼刃を探していると・・・「ん?」、なんとも凄まじい刃中の働きに背筋がゾッとしてきました。

気のせいかもしれませんが、山浦一門に見る冴えを感じるも、頑張って抜いた茎には「兼友」の二字銘が!この時は、さすがに興奮しました!

体配的には南北朝もありえる形状です。

ご依頼者様は、私が何を騒いでいるのか?なぜテンションが上がっているのか?チンプンカンプンといった顔をしていましたが、今思うとお恥ずかしい限りで、ひょっとしたらあぶない人だと思われたかもしれません(笑)。

登録証が発行されて、直ちに修復を開始します。

まずは、白鞘の分解から始めます。古い白鞘は錆を吸っていて、このままでは使用することはできません。何度もご依頼者様とやり取りをするも、白鞘を新調する意味をご理解頂く事が難しそうだったので、今回は白鞘に補修を施して再利用することにしました。

研ぎでは、当初の研ぎ方(幕末期の研ぎか?)を踏襲して、現代研ぎは施しませんでした。そのため差し込み的な肌の沈み感は否めませんが、刃中の働きを楽しむことができます。

この度のお仕事は、あまり評価されていない?郷土鍛治の素晴らしい作品に触れて、その技術力の高さや作刀姿勢など、今まであまり思いをめぐらせたことのない作者の思いに意識が向きました。

明らかに古刀の再現を目指した作域であって、古今の変わらぬ美意識を垣間見たような心境に至り、言い知れぬ感動と感謝の気持ちがこみ上げてきました。

左はこの度の御刀の茎、右は特重の直江志津の茎です。

上の出来は古作を見た人間にしか作れないような働きに満ちているため、某藩の収蔵品に接することができた藩工であったと考えています。鉄の違いは若干感じましたが、それでも違和感は感じない程でした(砥石あたりは違います)。

今回は、本当によい勉強をさせて頂きました。

現在、北枕にてお祓い待ちです。

発見当初よりご相談頂いてきた案件で、所有者様の「適切な保管に努めたい!」というご要望を考慮して、研磨と白鞘の補修を行いました。

当初、地刃共に不鮮明。柄が錆び付いて抜けず、太陽にかざしてやっと物打ち周辺の焼刃が見える程度でした。

詰まった感じの硬い鉄と見え隠れする地金の色調から、新々刀とあたりをつけて安易な気持ちで焼刃を探していると・・・「ん?」、なんとも凄まじい刃中の働きに背筋がゾッとしてきました。

気のせいかもしれませんが、山浦一門に見る冴えを感じるも、頑張って抜いた茎には「兼友」の二字銘が!この時は、さすがに興奮しました!

体配的には南北朝もありえる形状です。

ご依頼者様は、私が何を騒いでいるのか?なぜテンションが上がっているのか?チンプンカンプンといった顔をしていましたが、今思うとお恥ずかしい限りで、ひょっとしたらあぶない人だと思われたかもしれません(笑)。

登録証が発行されて、直ちに修復を開始します。

まずは、白鞘の分解から始めます。古い白鞘は錆を吸っていて、このままでは使用することはできません。何度もご依頼者様とやり取りをするも、白鞘を新調する意味をご理解頂く事が難しそうだったので、今回は白鞘に補修を施して再利用することにしました。

研ぎでは、当初の研ぎ方(幕末期の研ぎか?)を踏襲して、現代研ぎは施しませんでした。そのため差し込み的な肌の沈み感は否めませんが、刃中の働きを楽しむことができます。

この度のお仕事は、あまり評価されていない?郷土鍛治の素晴らしい作品に触れて、その技術力の高さや作刀姿勢など、今まであまり思いをめぐらせたことのない作者の思いに意識が向きました。

明らかに古刀の再現を目指した作域であって、古今の変わらぬ美意識を垣間見たような心境に至り、言い知れぬ感動と感謝の気持ちがこみ上げてきました。

左はこの度の御刀の茎、右は特重の直江志津の茎です。

上の出来は古作を見た人間にしか作れないような働きに満ちているため、某藩の収蔵品に接することができた藩工であったと考えています。鉄の違いは若干感じましたが、それでも違和感は感じない程でした(砥石あたりは違います)。

今回は、本当によい勉強をさせて頂きました。

現在、北枕にてお祓い待ちです。