2月2日 (木曜日) 晴れ

中日新聞の"中日春秋"に・・

~~~~~~~~~~

もし、地球の周囲を月が回っていなかったならば…。

●地球の自転はもっと速く、

●1日はわずか8時間で、

●1年は1915日だった。

●海の干満がぐっと小さいために海水の動きも鈍く、

生命の誕生にもっと時間がかかっていただろう

(N・カミンズ著『もしも月がなかったら』)

~~~~~~~~~~~~

「月がなかったら」を筆頭に

★「月が地球にもっと近かったら」

★「地球がもっと小さかったら」

★「太陽がもっと大きかったら」等、

10個の仮定の元に、

その場合の地球環境や生命発生等がどうなるかを予測解説。

===============

○月なき地球なら、人類が誕生しても、根本的に異なる世界観を持っていたはずだ。

満ちては欠ける月の姿に、人類が死と再生のありようを見てとったことは、

世界各地の神話が教えてくれる。

生命のめぐりという考え方もまた、月と無縁ではないのだ。

~~~~~~~~~~~~

○そんな地球と月の物語にとり、画期的な発見だろう。

大阪大学の寺田健太郎教授らが月表面の観測データを詳しく分析した結果、

そこに地球に由来する酸素があることが分かったという。

○光合成によって生み出された酸素が宇宙空間に流れ出て、

太陽風で38万キロも運ばれ、月の表土に染み込んでいる。

地球の生命のめぐりが、月にもきちんと届いていたのだ。

○今回の研究に使われたデータは、日本の月探査衛星「かぐや」が残したものだ。

この衛星は2007年に打ち上げられ、一年半後に任務を終えて月面に落とされた。

○この国で育まれた姫が月に帰る昔話にちなんで名付けられた探査衛星が、

地球で育まれた酸素が、月に行っていたことを教えてくれた。

21世紀版「かぐや」の物語である。

==================

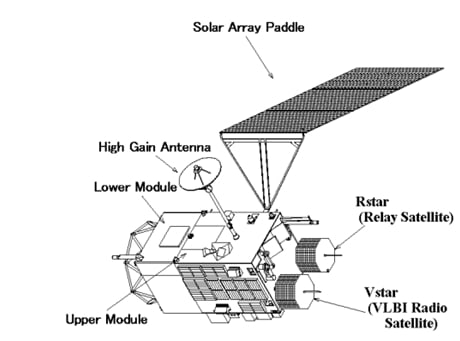

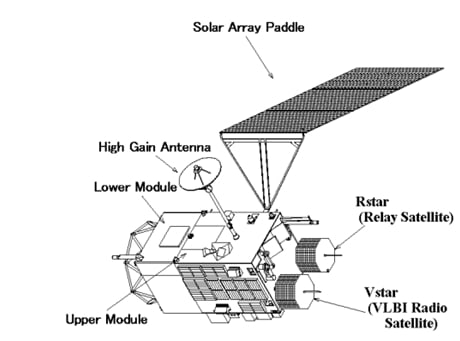

「かぐや」の構成図。

本体部分は、長さが4.8mで、高さおよび幅は2.1m。

上部モジュールは、マルチバンドイメージャ、地形カメラ、高精細映像取得システム、スペクトルプロファイラ、蛍光X線分光計、ガンマ線分光計、衛星電波源、レーザ高度計、月磁場観測装置、プラズマイメージャ、粒子線計測器、プラズマ観測装置、衛星電波源などの13の測定機器を搭載している。

=======================

★1日が8時間だとすればすべての事を1/3にしなくてはいけないなあ~!

中日新聞の"中日春秋"に・・

~~~~~~~~~~

もし、地球の周囲を月が回っていなかったならば…。

●地球の自転はもっと速く、

●1日はわずか8時間で、

●1年は1915日だった。

●海の干満がぐっと小さいために海水の動きも鈍く、

生命の誕生にもっと時間がかかっていただろう

(N・カミンズ著『もしも月がなかったら』)

~~~~~~~~~~~~

「月がなかったら」を筆頭に

★「月が地球にもっと近かったら」

★「地球がもっと小さかったら」

★「太陽がもっと大きかったら」等、

10個の仮定の元に、

その場合の地球環境や生命発生等がどうなるかを予測解説。

===============

○月なき地球なら、人類が誕生しても、根本的に異なる世界観を持っていたはずだ。

満ちては欠ける月の姿に、人類が死と再生のありようを見てとったことは、

世界各地の神話が教えてくれる。

生命のめぐりという考え方もまた、月と無縁ではないのだ。

~~~~~~~~~~~~

○そんな地球と月の物語にとり、画期的な発見だろう。

大阪大学の寺田健太郎教授らが月表面の観測データを詳しく分析した結果、

そこに地球に由来する酸素があることが分かったという。

○光合成によって生み出された酸素が宇宙空間に流れ出て、

太陽風で38万キロも運ばれ、月の表土に染み込んでいる。

地球の生命のめぐりが、月にもきちんと届いていたのだ。

○今回の研究に使われたデータは、日本の月探査衛星「かぐや」が残したものだ。

この衛星は2007年に打ち上げられ、一年半後に任務を終えて月面に落とされた。

○この国で育まれた姫が月に帰る昔話にちなんで名付けられた探査衛星が、

地球で育まれた酸素が、月に行っていたことを教えてくれた。

21世紀版「かぐや」の物語である。

==================

「かぐや」の構成図。

本体部分は、長さが4.8mで、高さおよび幅は2.1m。

上部モジュールは、マルチバンドイメージャ、地形カメラ、高精細映像取得システム、スペクトルプロファイラ、蛍光X線分光計、ガンマ線分光計、衛星電波源、レーザ高度計、月磁場観測装置、プラズマイメージャ、粒子線計測器、プラズマ観測装置、衛星電波源などの13の測定機器を搭載している。

=======================

★1日が8時間だとすればすべての事を1/3にしなくてはいけないなあ~!

風あり

風あり

。

。