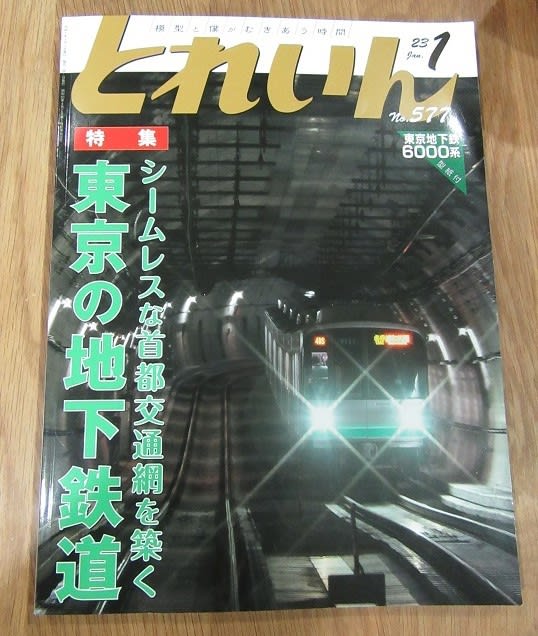

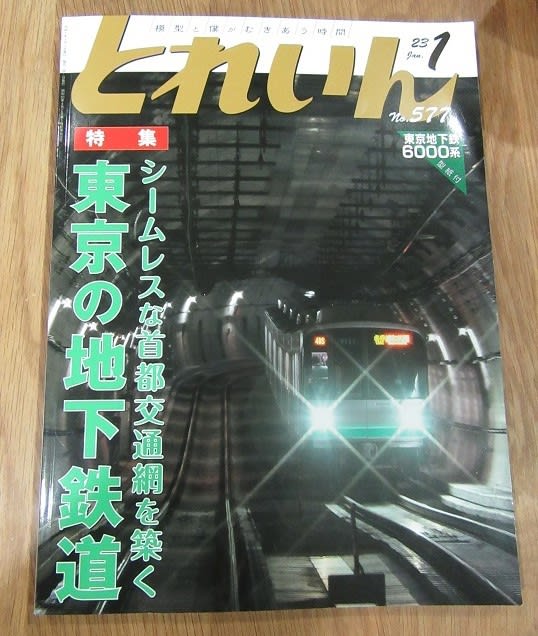

12月発売の模型誌は新年号ということでボリューム感たっぷりなのですが「とれいん」2023年1月号は「東京の地下鉄道」と題して、東京の地下鉄(乗り入れ等も含めて)について実物、模型双方で特集しています。

これまでも「とれいん」誌は1月号というと一つの私鉄をまるまる特集ということが多いのですが、地下鉄で特集というのは珍しいですね。以前は比較的地味なジャンルだった地下鉄も、模型がずいぶん製品化されていますし、JR、私鉄などの乗り入れも含めますと関わる車輌も多岐に及びます。また、地下鉄を離れて地方で活躍する車輌もいます。「とれいん」誌上でも東京メトロ、都営双方の最近の(最新の)車輌たちの中からセレクトして「MODELLERS FILE」で紹介しています。改めてみますと都営地下鉄の車輌は1970年代に比べますとだいぶ変わりましたね。昔はあか抜けないし、浅草線の5000形などはどこか薄汚れているような印象さえありましたが、新宿線の10-000形や浅草線の5300形あたりから営団(当時)や大手私鉄に遜色ないデザインになっていったように感じます。私もNゲージでは都営地下鉄の車輌を新旧とりまぜて随分持っています。大江戸線の12-000形のように以前は通勤で毎日お世話になった車輌まで模型化されているわけで、いい時代になったものです(以前不二家がやっていた昔話を描いたラッピング電車出ないかなあ)。

また「MODELLERS FILE」でいくつか紹介された形式の中では、新しい車輛だけでなくベテランの域に達している東京メトロ8000系もあります。こちらは時期によってスタイルも少しずつ違いますし、改修工事も受けていますのでサイドビューも変わっています。

それに関連して興味深く読んだのが、連載の「モデリングリサーチセンター(モリセン)」(P.S.氏)の特別編として掲載された「グリーンマックス営団8000タイプを作る」でした。半蔵門線を走る営団8000系のキットは古くからグリーンマックス(GM)でありますが、これは形の似た営団6000系(千代田線)のキットから作るものです。6000、7000(有楽町線)、8000は形態が似通っているため、6000系をベースにしながら、他の形式については自分たちで工夫して組み立ててね、という感じのキットです。ところが、キットでは8000系として作ろうとすると、実物にはある車体裾の絞りがないとか、ドアと雨どいの間がとても狭いといった実物とかなり違うところが目立ちます。このためGMも「8000系タイプ」と名乗っていたわけです。作例では車体裾の部分は色を変えて再現しています。私も以前、大好きな東急のステンレスカーと関連のある半蔵門線の8000系を組んだことがありましたが、実物との違いに関してはそのまま目をつぶったように覚えています。営団8000系は生産時期によって微妙に違うところがあるので、キットについても架空の〇次型として楽しむのが無難なようです。営団8000系そのものも私の好きな車輌ですが、より本物に近いものを手に入れたければ誌面の「地下鉄Nゲージ作品集」で小林克也氏が製作されたボナファイデ製のキットを組むか、更新後の姿でよしとするならマイクロエースの製品を買うといったことになりましょう(ボナのキットはかなりの苦労を伴うようですが)。

東京の地下鉄が特集ではありますが、関連記事として世界の地下鉄道大集合(いちかわたくみ氏)も興味深かったです。海外でも地下鉄の車輌はそれほど模型に恵まれているわけではなく、著者もさまざまなルートで入手したようです。縮尺は違えど16.5mmのモデルとなりますが、ロンドン、ニューヨークをはじめ、サンパウロやモスクワといった地下鉄の車輌もあるようです。私もロンドンの交通博物館でディスプレイモデルを買ったことがありますし、新宿の天賞堂(地下鉄の西新宿駅近くに移転後ですが)にもディスプレイモデルを動力化したロンドンの地下鉄模型が販売されているのを見たことがあります。

まだ組んでいない地下鉄車輌のキットや、地下鉄に乗り入れている私鉄車輌のキットもありますので、今すぐに、というのは難しいですが、自分の思いを込めながら作っていけたらと思います。

趣味誌の方は1月発売の号がそろそろ店頭に並ぶ頃で、相変わらずの遅筆ではありましたが、ボリュームたっぷりの1月号を堪能しました。

これまでも「とれいん」誌は1月号というと一つの私鉄をまるまる特集ということが多いのですが、地下鉄で特集というのは珍しいですね。以前は比較的地味なジャンルだった地下鉄も、模型がずいぶん製品化されていますし、JR、私鉄などの乗り入れも含めますと関わる車輌も多岐に及びます。また、地下鉄を離れて地方で活躍する車輌もいます。「とれいん」誌上でも東京メトロ、都営双方の最近の(最新の)車輌たちの中からセレクトして「MODELLERS FILE」で紹介しています。改めてみますと都営地下鉄の車輌は1970年代に比べますとだいぶ変わりましたね。昔はあか抜けないし、浅草線の5000形などはどこか薄汚れているような印象さえありましたが、新宿線の10-000形や浅草線の5300形あたりから営団(当時)や大手私鉄に遜色ないデザインになっていったように感じます。私もNゲージでは都営地下鉄の車輌を新旧とりまぜて随分持っています。大江戸線の12-000形のように以前は通勤で毎日お世話になった車輌まで模型化されているわけで、いい時代になったものです(以前不二家がやっていた昔話を描いたラッピング電車出ないかなあ)。

また「MODELLERS FILE」でいくつか紹介された形式の中では、新しい車輛だけでなくベテランの域に達している東京メトロ8000系もあります。こちらは時期によってスタイルも少しずつ違いますし、改修工事も受けていますのでサイドビューも変わっています。

それに関連して興味深く読んだのが、連載の「モデリングリサーチセンター(モリセン)」(P.S.氏)の特別編として掲載された「グリーンマックス営団8000タイプを作る」でした。半蔵門線を走る営団8000系のキットは古くからグリーンマックス(GM)でありますが、これは形の似た営団6000系(千代田線)のキットから作るものです。6000、7000(有楽町線)、8000は形態が似通っているため、6000系をベースにしながら、他の形式については自分たちで工夫して組み立ててね、という感じのキットです。ところが、キットでは8000系として作ろうとすると、実物にはある車体裾の絞りがないとか、ドアと雨どいの間がとても狭いといった実物とかなり違うところが目立ちます。このためGMも「8000系タイプ」と名乗っていたわけです。作例では車体裾の部分は色を変えて再現しています。私も以前、大好きな東急のステンレスカーと関連のある半蔵門線の8000系を組んだことがありましたが、実物との違いに関してはそのまま目をつぶったように覚えています。営団8000系は生産時期によって微妙に違うところがあるので、キットについても架空の〇次型として楽しむのが無難なようです。営団8000系そのものも私の好きな車輌ですが、より本物に近いものを手に入れたければ誌面の「地下鉄Nゲージ作品集」で小林克也氏が製作されたボナファイデ製のキットを組むか、更新後の姿でよしとするならマイクロエースの製品を買うといったことになりましょう(ボナのキットはかなりの苦労を伴うようですが)。

東京の地下鉄が特集ではありますが、関連記事として世界の地下鉄道大集合(いちかわたくみ氏)も興味深かったです。海外でも地下鉄の車輌はそれほど模型に恵まれているわけではなく、著者もさまざまなルートで入手したようです。縮尺は違えど16.5mmのモデルとなりますが、ロンドン、ニューヨークをはじめ、サンパウロやモスクワといった地下鉄の車輌もあるようです。私もロンドンの交通博物館でディスプレイモデルを買ったことがありますし、新宿の天賞堂(地下鉄の西新宿駅近くに移転後ですが)にもディスプレイモデルを動力化したロンドンの地下鉄模型が販売されているのを見たことがあります。

まだ組んでいない地下鉄車輌のキットや、地下鉄に乗り入れている私鉄車輌のキットもありますので、今すぐに、というのは難しいですが、自分の思いを込めながら作っていけたらと思います。

趣味誌の方は1月発売の号がそろそろ店頭に並ぶ頃で、相変わらずの遅筆ではありましたが、ボリュームたっぷりの1月号を堪能しました。