DULL-COROLED POPこと、ダルカラの活動休止前公演「演劇」を鑑賞したので簡単に感想を。

演目タイトルが「演劇」という、まぁ、大胆というか、怖いもの知らずというか…並み半端な覚悟ではできない公演。主宰 谷賢一さんの気合が感じられるというもの。

ストーリーはというと、「僕たちは一人一人が人生という舞台の主役なんだ!」的な言い方もできるのだけれど、この芝居ではむしろ大事ないのは、ストーリーというよりも「演劇」的なる表現、演劇とは何かという問いかけといえる。

演劇――。それは映画やテレビとも違うし、小説とも違う何物かだ。

日本の演劇の歴史というのは反発の歴史ともいえる。

商業演劇や新劇に反発する形で、1960年代、寺山修司や唐十郎、蜷川幸雄等がアングラ演劇を生み出し、それまでのセリフを中心とした芝居から「特権的肉体論」を展開した。やがてつかこうへいが現れ屈折した感情とショー的要素で一世を風靡する。80年代に入るとそうしたジメジメとした「日本的な」空気を吹き飛ばすように、野田秀樹が新しい想像力で、鴻上尚史が軽やかな笑で、新しい世界観、新しいエンターテイメントとしての演劇を生み出た。しかしバブル崩壊とともにそうした非現実性ではなく、リアリティの復権を掲げ、淡々とした日常的な世界の中に歪みを描き出す平田オリザが現れ「現代口語演劇」「静か系」と呼ばれる世界を作りだす…

そうしてその都度、表現の在りかたも変わってきた。演劇的なるものが拡張・変化していっている。

ダルカラの「演劇」では、そうした要素を踏まえつつ、演劇的な遊び・演出が繰り広げられる。成年の女性が小学生を演じるための過剰さや、狭い空間の中で表現される疾走感、2か所のステージを使った空間づくり、小劇場ならではの小道具を使った遊び(笑)、現在と過去を混在させるシーンづくり、役者の熱量とそれぞれの思惑、感情のすれ違い…

そこには新しい世界観が提示されたわけではないかもしれない。ただ映画やテレビでは決してできない、「演劇」ならではの様々な表現が展開され、改めて観る者に「演劇」とは何かを問いかけている。

その自己言及的な要素が、もしかするとドラマツルギーとしての完成系を期待していた観客からは距離を置かれたかもしれない。

それでも後半はしっかりと問題に直面した学校の先生と被害者/加害者の親たちとの思惑、葛藤のやり取りで魅了したところはさすが。

またダルカラの休団前公演ということで、ダルカラの役者陣はもちろん、外部の役者陣の熱演も素晴らしかった。

特にダルカラの大原さんの熱演は観客の心を打ったし、アマヤドリの小角まやさんは少年・鈴木、並木の両役で並々ならぬ存在感を示していた。もちろん百花さん、東谷さんの熱演もそうだし、井上裕朗、渡邊りょうもいい味を出していた。

何作かダルカラは見たけれど、「プルーフ/証明」以来の熱い芝居だった。

終了後、谷さんとちょっと話をさせてもらったんだけど、いろいろとこの後も忙しそうだったけど、やはりダルカラの復活!を期待してしまうな。

■■公演記録■■

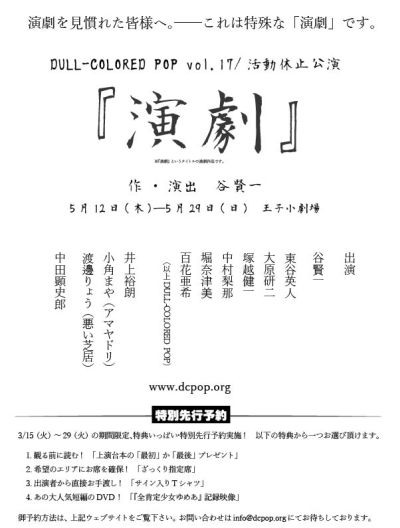

第17回本公演/活動休止公演 『演劇』

東京公演:2016年5月12日(木)~5月29日(日) @王子小劇場

作・演出:谷賢一

出演:

谷賢一、東谷英人、大原研二、塚越健一、中村梨那、堀奈津美、百花亜希(以上DULL-COLORED POP)、井上裕朗、小角まや(アマヤドリ)、渡邊りょう(悪い芝居)、中田顕史郎、ほか

【過去レビュー】

【演劇】DULL-COLORED POP 番外公演 『プルーフ/証明』 - ビールを飲みながら考えてみた…

【演劇】DULL-COLORED POP「アクアリウム」:谷賢一が語るサカキバラ世代の世代論 - ビールを飲みながら考えてみた…

【演劇】DULL-COLORED POP「河童」 - ビールを飲みながら考えてみた…

演目タイトルが「演劇」という、まぁ、大胆というか、怖いもの知らずというか…並み半端な覚悟ではできない公演。主宰 谷賢一さんの気合が感じられるというもの。

ストーリーはというと、「僕たちは一人一人が人生という舞台の主役なんだ!」的な言い方もできるのだけれど、この芝居ではむしろ大事ないのは、ストーリーというよりも「演劇」的なる表現、演劇とは何かという問いかけといえる。

演劇――。それは映画やテレビとも違うし、小説とも違う何物かだ。

日本の演劇の歴史というのは反発の歴史ともいえる。

商業演劇や新劇に反発する形で、1960年代、寺山修司や唐十郎、蜷川幸雄等がアングラ演劇を生み出し、それまでのセリフを中心とした芝居から「特権的肉体論」を展開した。やがてつかこうへいが現れ屈折した感情とショー的要素で一世を風靡する。80年代に入るとそうしたジメジメとした「日本的な」空気を吹き飛ばすように、野田秀樹が新しい想像力で、鴻上尚史が軽やかな笑で、新しい世界観、新しいエンターテイメントとしての演劇を生み出た。しかしバブル崩壊とともにそうした非現実性ではなく、リアリティの復権を掲げ、淡々とした日常的な世界の中に歪みを描き出す平田オリザが現れ「現代口語演劇」「静か系」と呼ばれる世界を作りだす…

そうしてその都度、表現の在りかたも変わってきた。演劇的なるものが拡張・変化していっている。

ダルカラの「演劇」では、そうした要素を踏まえつつ、演劇的な遊び・演出が繰り広げられる。成年の女性が小学生を演じるための過剰さや、狭い空間の中で表現される疾走感、2か所のステージを使った空間づくり、小劇場ならではの小道具を使った遊び(笑)、現在と過去を混在させるシーンづくり、役者の熱量とそれぞれの思惑、感情のすれ違い…

そこには新しい世界観が提示されたわけではないかもしれない。ただ映画やテレビでは決してできない、「演劇」ならではの様々な表現が展開され、改めて観る者に「演劇」とは何かを問いかけている。

その自己言及的な要素が、もしかするとドラマツルギーとしての完成系を期待していた観客からは距離を置かれたかもしれない。

それでも後半はしっかりと問題に直面した学校の先生と被害者/加害者の親たちとの思惑、葛藤のやり取りで魅了したところはさすが。

またダルカラの休団前公演ということで、ダルカラの役者陣はもちろん、外部の役者陣の熱演も素晴らしかった。

特にダルカラの大原さんの熱演は観客の心を打ったし、アマヤドリの小角まやさんは少年・鈴木、並木の両役で並々ならぬ存在感を示していた。もちろん百花さん、東谷さんの熱演もそうだし、井上裕朗、渡邊りょうもいい味を出していた。

何作かダルカラは見たけれど、「プルーフ/証明」以来の熱い芝居だった。

終了後、谷さんとちょっと話をさせてもらったんだけど、いろいろとこの後も忙しそうだったけど、やはりダルカラの復活!を期待してしまうな。

■■公演記録■■

第17回本公演/活動休止公演 『演劇』

東京公演:2016年5月12日(木)~5月29日(日) @王子小劇場

作・演出:谷賢一

出演:

谷賢一、東谷英人、大原研二、塚越健一、中村梨那、堀奈津美、百花亜希(以上DULL-COLORED POP)、井上裕朗、小角まや(アマヤドリ)、渡邊りょう(悪い芝居)、中田顕史郎、ほか

【過去レビュー】

【演劇】DULL-COLORED POP 番外公演 『プルーフ/証明』 - ビールを飲みながら考えてみた…

【演劇】DULL-COLORED POP「アクアリウム」:谷賢一が語るサカキバラ世代の世代論 - ビールを飲みながら考えてみた…

【演劇】DULL-COLORED POP「河童」 - ビールを飲みながら考えてみた…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます