今日は小正月!この日の朝には、小豆粥を食べる習慣があり、古くは『土佐日記』や『枕草子』などにも、小正月に小豆粥を食べたことが記されています。また、松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で、女正月ともいいます。松の内に忙しく働いた私(とりあえずお雑煮は作ったし、お節は並べたし(^^;)・・・自分をねぎらう気持ちで、妙心寺、塔頭の東林院の「小豆粥で初春を祝う会」へ行ってきました!

小豆粥は桜粥、餅粥ともいい、七草粥と同じように新年に食すると、一年中の邪気をはらい万病を除くと、平安の昔から伝えられていて、東林院では精進料理のひとつとして大切に伝えられているそうです。

受付を済ませ、まずは本堂で初夏に沙羅の花を愛でた庭【前ブログ】をガラス越しに見ながら「福茶と祝菓子」を頂きます。福茶には、梅干、昆布、山椒に梅湯が注がれています。しょっぱい味かな?と思って飲んだら、梅湯に糖が入っているので、甘い味がしました。とってもおいしかったです。食事の前に、たくさんのお菓子が出てきます。それぞれに長寿や健康などの云われがあります。なお、みかん(橙)は、代々つづき栄えるという意味があるそうです。出されたものが食べきれない場合は、懐紙にくるんで持ち帰ります。

その後、本堂から書院へ移動してお膳を頂きます。途中には、赤や黄色の実をつけた千両の庭があります。

この千両の種子を受付で頂きました。(数に限りあり)また、この庭には、鳥が運んだ黒松の種子が自生して、生長した樹齢250年の槇の木があります。

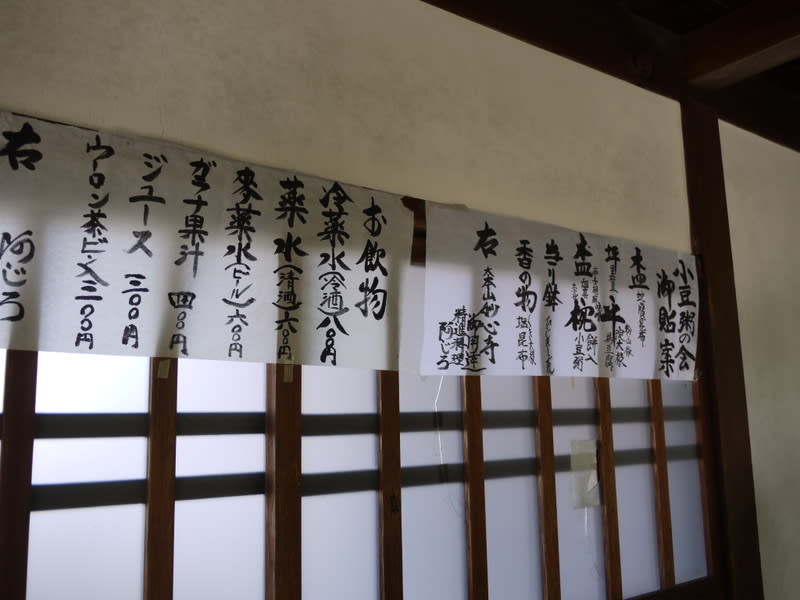

着席すると、お膳が運ばれてきました。小豆粥の中には焼いた餅が入っていて、結構ボリュームがあります。味はそのまま自然の味でお好みによって、ひじきのふりかけをかけて下さいとのことでした。畑菜の辛子胡麻和えが、とってもおいしかったです。希望すれば、アルコールや追加料理(一品600円)もあります。

お膳を頂く前に、生飯(さば)をとります。生飯は、鬼神、餓鬼に供え鳥獣に施すものだそうですが・・・近頃の小鳥は、なかなか食べに来ないそうです。(^m^)おいしいのにね・・・。

小豆粥のお膳は、書院の庭を見ながら頂きます。ここの庭は、10月の夜間特別拝観で、住職手づくりのあかり瓦「梵燈(ぼんとう)のあかりに親しむ会」が行われています。庭の隅に水琴屈があります。竹の管に耳をつけなくても、そばに寄ればカランコロンと、高い音色の音が聞こえます。

今日は、小正月で、たくさんの方で忙しいかと思っていましたが、早い時間に訪ねたので、ゆっくりのんびり小豆粥を頂くことができました。いい女正月を迎えさせていただきました。ありがとうございました。(^m^)

東林院は、通常公開していませんが、この1月の小豆粥で初春を祝う会と、6月の沙羅の花を愛でる会【前ブログ】、夜間特別拝観などに、公開しています。ただし宿坊は通年利用できます。

東林院 毎年、小正月から31日まで「小豆粥で初春を祝う会」が催されています。(11:00~15:00 1人:3,700円 予約はいりません) 京都市右京区花園妙心寺山内 参拝用無料駐車場有

この後は、第43回非公開文化財特別公開中の妙心寺の三門をご紹介します。次のブログにて。