先週末に雨で津山行きを断念したと申しましたが、その翌日にやっぱり行こう!ということになり、高速千円を利用する最後ということもあって、津山まで行きました。ほぼ4年振りでありました。津山城や、古い町並み、聚楽園、中山神社、あじさいが満開の長法寺などに行きました。やはり、津山城跡は、石垣などよく残っています。数年前に復興された備中櫓があるだけでもずいぶん印象が違いますね。やはり城下町は、風情があっていいです。私は大好きです。お昼には「ホルモンうどん」を食べ、夕方に津山を後にして、実家から墓参をして、いつもの岡山のラーメンを食べて帰りました。休日を満喫した次第であります。

さて、今回はモーツァルト。セレナード第3番ニ長調K.185です。この曲、1773年の7月か8月ごろにザルツブルクで作曲されたものと言われています。ザルツブルグの貴族のアンドレッター家の婚礼のための者と言われていました。最近ではアンドレッターの息子がモーツァルトに依頼して大学の試験が終わって演奏されたもの、という説も有力になっています。このセレナードは、7楽章からなる大作であります。

その昔、モーツァルトの生誕200年の前後に、モーツァルトのセレナードやディヴェルティメントに関心を持ったときがありました。それで、当時セレナードのCDをかなり真剣に探しました。セレナータ・ノットゥールナ、ハフナーやポストホルンなどの有名曲はすぐにでも入手できるのですが、5番以降となると、なかなか見つけにくいのでした。それでも、当時マリナーとアカデミー室内管の演奏で、レナードディヴェルティメントなどを盛んに録音しておりました。それなどを入手してセレナードなどの世界にとっぷりと浸かっていたのでした。その後、ヴェーグやボスコフスキーによるものなども聴くことができ、ますますこの世界を深く知ることができました。

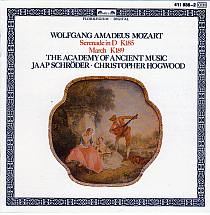

このセレナード第3番は、クリストファー・ホグウッド指揮のエンシェント室内管弦楽団による演奏のもの。1984年1月、ロンドンの聖バルナバ教会での録音です。ホグウッドのモーツァルトは、古楽器の中でも好きな演奏です。それほど破天荒に前衛的でもなく、それでいて各楽器の響きは澄んだ美しさに満ちています。そしてその奏でる旋律は心に深く響いてくるのでした。これを聴くと、モダン楽器による演奏はルーチンワークのような日常的で刺激のない演奏に聞こえてしまうのでした。モーツァルトのいわゆる若書きの作品、若さと元気さがにじみでてくるような演奏で聴きたい、そんな表情がうまく再現されている演奏であります。第1楽章アレグロ・アッサイ、後の交響曲の第1楽章のように大がかりな躍動感に溢れる演奏。シンフォニックな響きが心地よい。第2楽章アンダンテ、独奏ヴァイオリンが活躍。特に第二主題の美しさがヴィオリンで表される。協奏曲的で古楽器の妙技にうっとりします。第4楽章アレグロ。ロンド形式。そして、第4楽章待ちに待ったメヌエット。このメヌエットも大好きです。ズンズンと聞こえるリムズム感あわせて当時の人が踊っていた姿を思い浮かべると、なかなか興味深いす。この演奏でのスケールの大きさと躍動感は、他では聴けません。やはりメヌエットですねえ。第5楽章アンダンテ・グラツィオーソ。美しい楽章。特に弦楽器が美しい。それに絡む管楽器も印象的。そして第6楽章再びメヌエット。こっちのメヌエットはトリオがふたつあります。まず短調の弦によるもの、憂いを帯びた弦が悩ましい。ふたつめはトランペットによる。ホグウッドの締まって、スケールの大きな演奏に魅了されます。そして、終楽章アダージョの序奏とアレグロ・アッサイ。ホグウッドは最後まで緊張感に満ちた、密度の濃い演奏となっており、ここまで聴くと、若いながらもモーツァルトとホグウッドのよさが光ります。

セレナードは、多くの楽章があり、いろんなパターンのモーツァルトの曲が聴けるということでは、他の曲にはない楽しみを感じます。このセレナードは、ホグウッドの交響曲全集には、まったく含まれてないですねえ。それはなぜかは、よくわかりません。

(L'OISEAU-LYRE 411 936-2 1985年 輸入盤)

さて、今回はモーツァルト。セレナード第3番ニ長調K.185です。この曲、1773年の7月か8月ごろにザルツブルクで作曲されたものと言われています。ザルツブルグの貴族のアンドレッター家の婚礼のための者と言われていました。最近ではアンドレッターの息子がモーツァルトに依頼して大学の試験が終わって演奏されたもの、という説も有力になっています。このセレナードは、7楽章からなる大作であります。

その昔、モーツァルトの生誕200年の前後に、モーツァルトのセレナードやディヴェルティメントに関心を持ったときがありました。それで、当時セレナードのCDをかなり真剣に探しました。セレナータ・ノットゥールナ、ハフナーやポストホルンなどの有名曲はすぐにでも入手できるのですが、5番以降となると、なかなか見つけにくいのでした。それでも、当時マリナーとアカデミー室内管の演奏で、レナードディヴェルティメントなどを盛んに録音しておりました。それなどを入手してセレナードなどの世界にとっぷりと浸かっていたのでした。その後、ヴェーグやボスコフスキーによるものなども聴くことができ、ますますこの世界を深く知ることができました。

このセレナード第3番は、クリストファー・ホグウッド指揮のエンシェント室内管弦楽団による演奏のもの。1984年1月、ロンドンの聖バルナバ教会での録音です。ホグウッドのモーツァルトは、古楽器の中でも好きな演奏です。それほど破天荒に前衛的でもなく、それでいて各楽器の響きは澄んだ美しさに満ちています。そしてその奏でる旋律は心に深く響いてくるのでした。これを聴くと、モダン楽器による演奏はルーチンワークのような日常的で刺激のない演奏に聞こえてしまうのでした。モーツァルトのいわゆる若書きの作品、若さと元気さがにじみでてくるような演奏で聴きたい、そんな表情がうまく再現されている演奏であります。第1楽章アレグロ・アッサイ、後の交響曲の第1楽章のように大がかりな躍動感に溢れる演奏。シンフォニックな響きが心地よい。第2楽章アンダンテ、独奏ヴァイオリンが活躍。特に第二主題の美しさがヴィオリンで表される。協奏曲的で古楽器の妙技にうっとりします。第4楽章アレグロ。ロンド形式。そして、第4楽章待ちに待ったメヌエット。このメヌエットも大好きです。ズンズンと聞こえるリムズム感あわせて当時の人が踊っていた姿を思い浮かべると、なかなか興味深いす。この演奏でのスケールの大きさと躍動感は、他では聴けません。やはりメヌエットですねえ。第5楽章アンダンテ・グラツィオーソ。美しい楽章。特に弦楽器が美しい。それに絡む管楽器も印象的。そして第6楽章再びメヌエット。こっちのメヌエットはトリオがふたつあります。まず短調の弦によるもの、憂いを帯びた弦が悩ましい。ふたつめはトランペットによる。ホグウッドの締まって、スケールの大きな演奏に魅了されます。そして、終楽章アダージョの序奏とアレグロ・アッサイ。ホグウッドは最後まで緊張感に満ちた、密度の濃い演奏となっており、ここまで聴くと、若いながらもモーツァルトとホグウッドのよさが光ります。

セレナードは、多くの楽章があり、いろんなパターンのモーツァルトの曲が聴けるということでは、他の曲にはない楽しみを感じます。このセレナードは、ホグウッドの交響曲全集には、まったく含まれてないですねえ。それはなぜかは、よくわかりません。

(L'OISEAU-LYRE 411 936-2 1985年 輸入盤)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます