忙しいのです。とにかく忙しいんですねえ。うーん、だったらこんなブログ書かなきゃいいのにってことですが、まあそれを言っちゃあしまいよ、です。週末の岡山詣も、朝から行っていたのを、昼からにしました。そのために、岡山滞在は、3~4時間程度。まさにとんぼ返りってことになりました。けっこうきついです。先週末も神戸に帰るとふらふらで、入浴中に寝てしまったり…。いやはやであります。挙げ句の果てに、些細なことで息子と諍いを起こし、逆に息子に説諭されてしまう始末。いやはや。息子も成長したもの、と思っておきましょう。

そんなわけで、なかなか落ち着いてCDを聴けない毎日なんですが、今回はゆったりと室内楽といきましょう。今は昔、私が就職して最初の職場で先輩で、音楽好きの方がおられました。その先輩とよく音楽の話をしていたのですが、その中で、室内楽がやっぱりええで、という発言がありました。私はその当時、室内楽はあまり聴かなかったんですね。それで、これは聴かなければなるまい、と一念発起しまして、室内楽を物色し始めました。特に注目した作曲家がブラームスでした。ブラームスは多くの室内楽曲を書いています。大木正興・正純著『室内楽名曲名盤100』(音楽之友社)によりますと、史上最大の室内楽作曲家はブラームスである、というのです。彼の作品は、二重奏曲か六重奏曲まで合計24曲に及びます。その中で、この本に取り上げられている曲は15曲。数からいうとベートーヴェンに次ぎ、モーツァルトに匹敵することと、24曲中15曲ということは、.625のハイアヴェレージとなるんですね。因みにベートーヴェンは.205くらいだそうです(これは以前にも書きましたねえ)。そんなことを読んで、さもありなん、と思ったかどうかは別にして、ブラームスの室内楽を、特に当時一枚500円くらいの中古LPを、半ドンの土曜日に仕事が終わって、当時の勤め先の尼崎からなんばまで出かけて行って漁ったものでした。当時はまだ週休二日制ではなかったんですねえ。土曜日の午後はよかった。明日が休みというだけで、太陽が輝いて見えました。

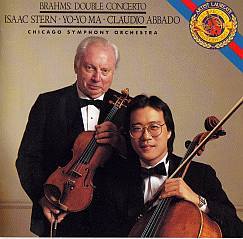

それはさておき、ブラームスの室内楽ですが、なかなか渋い曲が多いのです。けっこう私的のは取っつきにくいんですね。特に弦楽四重奏曲なんて、ブラームスの渋さがよく出た曲で、なかなか渋いのです。しかし、今回はピアノ四重奏曲第3番ハ短調作品60です。いくらブラームスといっても、このあたりになるとCDも少ないのです。管見では2種類程度。その中のひとつ。エマニュエル・アックス(P)、アイザック・スターン(Vn)、ハイメ・ラレード(Va)、ヨーヨー・マ(Vc)の演奏。1986年11月東京のサントリーホールでライブ録音です。

ブラームスのピアノ四重奏曲は3曲あります。その中の最後のもの。1875年頃に完成され、ブラームス43才頃の作品です。曲についてブラームス自身、「楽譜のとびらにピストルをコメカミに当てている男の姿を置いたらいいでしょう」とか「やることがなくなったために自殺しようと思っている男を想像してください」などと」などと述べています。なんともですが、それほどのものとも思えませんが、第1楽章、ブラームスらしい美しい旋律が聴かれますね。弦の激しい慟哭のようなところも散見されます。ドラマティックで悲劇性を感じますかね。この演奏者たちは、当然常置の団体ではありませんが、それなりの精度での演奏が展開されています。第2楽書でも、ピアノを加えた和音が強烈で、緊迫感が覆ってます。ブラームスの心のひだでしょうか。そして、第3楽章は、アンダンテのチェロによるたいへん叙情的な旋律が奏せられます。ヨーヨー・マのチェロが豊かな表情で歌いあげます。一息の休息でしょうか。ブラームスの実に美しい楽章。最大の聴きどころです。終楽章、再び緊張感が復活し、その中にもブラームスの叙情性があふれています。ヴァイオリンが活躍し、スターンが曲をしめております。

久しぶりにブラームスの室内楽を聴きました。このCD、3000円しました。高かったですねえ。昔のCDを見ると、ついつい値段に目が行きます。すんません。

そんなわけで、なかなか落ち着いてCDを聴けない毎日なんですが、今回はゆったりと室内楽といきましょう。今は昔、私が就職して最初の職場で先輩で、音楽好きの方がおられました。その先輩とよく音楽の話をしていたのですが、その中で、室内楽がやっぱりええで、という発言がありました。私はその当時、室内楽はあまり聴かなかったんですね。それで、これは聴かなければなるまい、と一念発起しまして、室内楽を物色し始めました。特に注目した作曲家がブラームスでした。ブラームスは多くの室内楽曲を書いています。大木正興・正純著『室内楽名曲名盤100』(音楽之友社)によりますと、史上最大の室内楽作曲家はブラームスである、というのです。彼の作品は、二重奏曲か六重奏曲まで合計24曲に及びます。その中で、この本に取り上げられている曲は15曲。数からいうとベートーヴェンに次ぎ、モーツァルトに匹敵することと、24曲中15曲ということは、.625のハイアヴェレージとなるんですね。因みにベートーヴェンは.205くらいだそうです(これは以前にも書きましたねえ)。そんなことを読んで、さもありなん、と思ったかどうかは別にして、ブラームスの室内楽を、特に当時一枚500円くらいの中古LPを、半ドンの土曜日に仕事が終わって、当時の勤め先の尼崎からなんばまで出かけて行って漁ったものでした。当時はまだ週休二日制ではなかったんですねえ。土曜日の午後はよかった。明日が休みというだけで、太陽が輝いて見えました。

それはさておき、ブラームスの室内楽ですが、なかなか渋い曲が多いのです。けっこう私的のは取っつきにくいんですね。特に弦楽四重奏曲なんて、ブラームスの渋さがよく出た曲で、なかなか渋いのです。しかし、今回はピアノ四重奏曲第3番ハ短調作品60です。いくらブラームスといっても、このあたりになるとCDも少ないのです。管見では2種類程度。その中のひとつ。エマニュエル・アックス(P)、アイザック・スターン(Vn)、ハイメ・ラレード(Va)、ヨーヨー・マ(Vc)の演奏。1986年11月東京のサントリーホールでライブ録音です。

ブラームスのピアノ四重奏曲は3曲あります。その中の最後のもの。1875年頃に完成され、ブラームス43才頃の作品です。曲についてブラームス自身、「楽譜のとびらにピストルをコメカミに当てている男の姿を置いたらいいでしょう」とか「やることがなくなったために自殺しようと思っている男を想像してください」などと」などと述べています。なんともですが、それほどのものとも思えませんが、第1楽章、ブラームスらしい美しい旋律が聴かれますね。弦の激しい慟哭のようなところも散見されます。ドラマティックで悲劇性を感じますかね。この演奏者たちは、当然常置の団体ではありませんが、それなりの精度での演奏が展開されています。第2楽書でも、ピアノを加えた和音が強烈で、緊迫感が覆ってます。ブラームスの心のひだでしょうか。そして、第3楽章は、アンダンテのチェロによるたいへん叙情的な旋律が奏せられます。ヨーヨー・マのチェロが豊かな表情で歌いあげます。一息の休息でしょうか。ブラームスの実に美しい楽章。最大の聴きどころです。終楽章、再び緊張感が復活し、その中にもブラームスの叙情性があふれています。ヴァイオリンが活躍し、スターンが曲をしめております。

久しぶりにブラームスの室内楽を聴きました。このCD、3000円しました。高かったですねえ。昔のCDを見ると、ついつい値段に目が行きます。すんません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます