衆議院農林水産委員会種苗法改正法案参考人陳述

このような機会を与えていただいたことに感謝いたします。これまで国内外の食について研究してきました。その観点から今回の種苗法改正法案が持つ問題について話します。

まず農水省・政府はこの法改正の必要性を日本の優良な品種の海外流出を避けるために国内における自家増殖を規制しなければならないからと言います。これは逆に言えば、日本の国内の農家が国外に流出させている犯人だということになります。しかし、その確たる証拠は出されていません。根拠の乏しい説明になっています。

そして農水省自身が海外での不正な使用を止めるためには海外での登録こそが唯一の解決策と明言されている通りであり、この説明はあまりに取って付けた説明といわざるをえません。

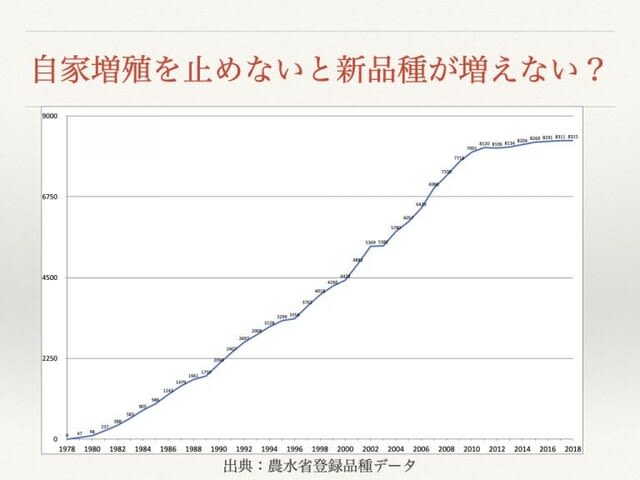

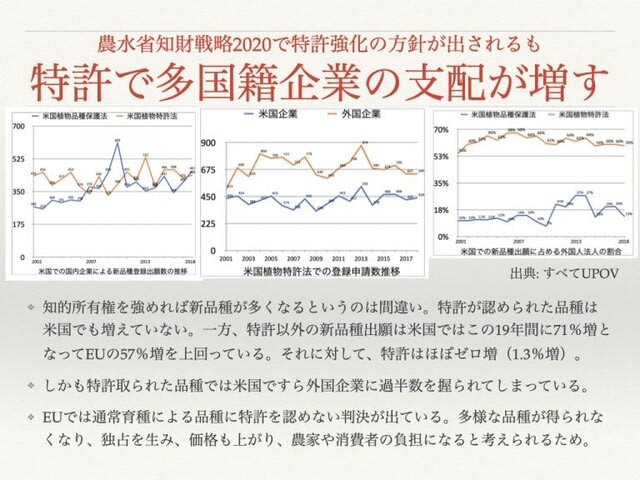

また農水省は自家増殖を止めないと種苗企業が新品種開発する意欲をなくしてしまうから、自家増殖は規制するとしますが、これまたおかしな説明であり、配布させていただいたこのグラフをご覧いただければわかる通り、現在の品種登録が始まる1978年以来、新品種は毎年順調に増えてきました。自家増殖が可能であるにも関わらずです。しかし、10年前から伸び悩みになりました。近年では自家増殖できる余裕のある農家はむしろ減っているにも関わらず、新品種の登録数が伸びていないのです。説明になっていません。

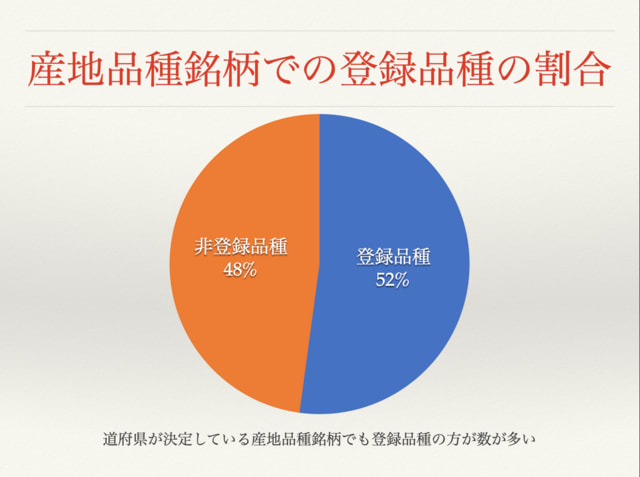

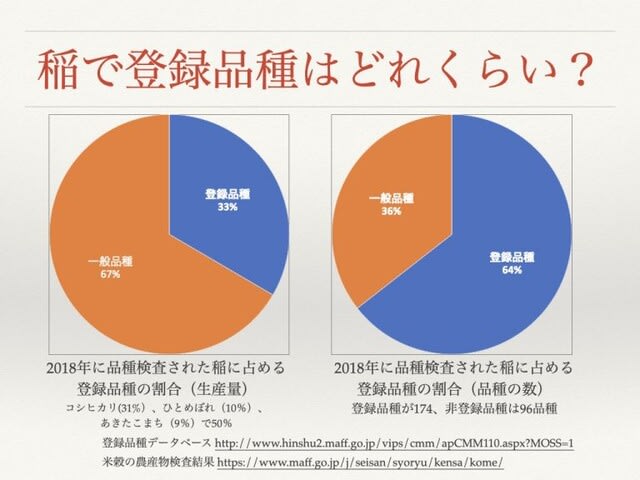

今回、法案の説明でさらにおかしいのが農家にどのように影響を与えるかに関するものです。登録品種は1割程度しかない。9割は自由に自家増殖できる一般品種だから影響を与えないと農水省は説明しています。しかし、果たして登録品種は1割か、調べてみると異なる事実がわかります。5ページを見ていただければわかりますが、現在、お米は都道府県ごとに産地品種銘柄が策定されていますが、選ばれた銘柄を調べてみますと、その半数以上が登録品種になっています。実際に生産されている銘柄を品種検査で調べると品種の数の上では64%が登録品種です。生産量で比較すると一般品種が多くなるのですが、それでも登録品種は33%を占めています。

お米以外でも各県で力を入れているたとえば沖縄のサトウキビのような品種では登録品種の割合がきわめて高いと考えられます。

このように登録品種は農水省が宣伝されているように1割くらいしかない、という説明とは異なり、日本の農業に大きな存在感を持っているのが現実であり、登録品種はわずかしかないから農家には影響がないという説明はまったく現実と異なるものになっているといわざるをえません。

登録品種の自家増殖は規制されるのがグローバルスタンダードであるかのような説明を聞きますが、しかし、実際には世界ですべての登録品種の自家増殖を規制している国は存在しないと思います。EU諸国では小麦などの主食、ジャガイモなどの重要食はその例外に設定されており、自家増殖が認められています。許諾料の支払いが必要になりますが、穀類92トン、イモ類185トン未満の小規模農家は支払いが免除になります。どれくらいの規模かというと、だいたい15ヘクタールから18ヘクタール未満の農家は支払免除になると考えられます。これが小農だということになりますと、日本の農家のほとんどは小農であり、免除されるべき対象となります。

米国では、自家増殖禁止となるのは特許の取られた作物のみで小麦など特許の取られていない作物はすべて自家増殖が可能になっています。それなのになぜ日本だけ、例外なしの許諾制にしてしまうのでしょうか? 世界に類のない法改正案といわざるをえません。

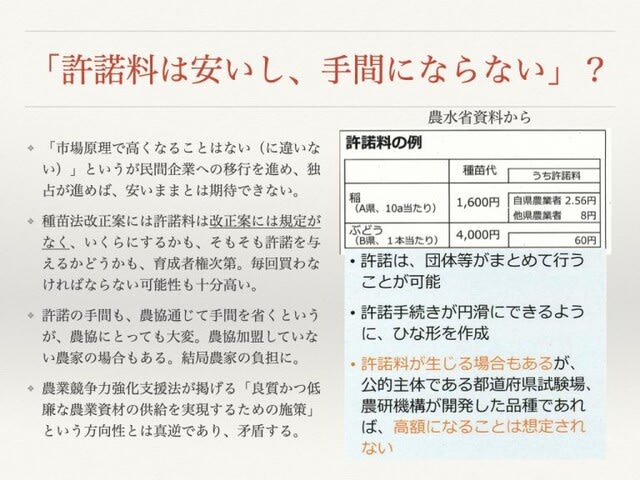

農水省は許諾料はとっても安いから農家に影響を与えないと説明しています。しかし、許諾料に関する規定は種苗法改正案には存在していません。現在は地方自治体が作っているものが多いので、その許諾料は安いかもしれませんが、地方自治体から民間企業への移行が進められたら、安いままですむとは考えられず、そもそも許諾を与えないケースも増えてくると懸念せざるをえません。そもそも生産資材の低廉化を目的とした農業競争力強化支援法に反する立法といわざるをえません。

農水省の説明では日本の優秀な品種が海外流出するという懸念が強調されます。しかし、世界の現状は農水省の説明とは大きく異なるものになってしまっているといわざるをえません。以下のグラフはUPOV同盟のデータですが、日本は20年前までは世界第2位の新品種を作る国でした。しかし、世界の他の国が伸びるのに対して、日本だけが純粋に減少を続けています。中国には2009年に抜かれ、韓国にも2015年に抜かれています。2001年-2018年で36%の減少です。一方、韓国は2.8倍、中国は22.8倍に増えてしまっています。この原因は何でしょうか?

日本の国内市場は今、安い海外産の農産物であふれかえっています。これは農業を犠牲にして進められたさまざまな自由貿易協定の結果です。そして離農者は毎年増えるばかりです。離農者が増えれば種苗の買い手がどんどん減ることを意味します。そして、農村の衰退に伴い、新品種の育成に必要な人材も得がたくなってきています。

そして、1998年まで地方自治体には補助金という形で種苗事業に安定財源が確保されていました。しかし、それは地方交付税となり、種苗事業に安定的な投資が行われていないというのが現実だといわざるをえません。

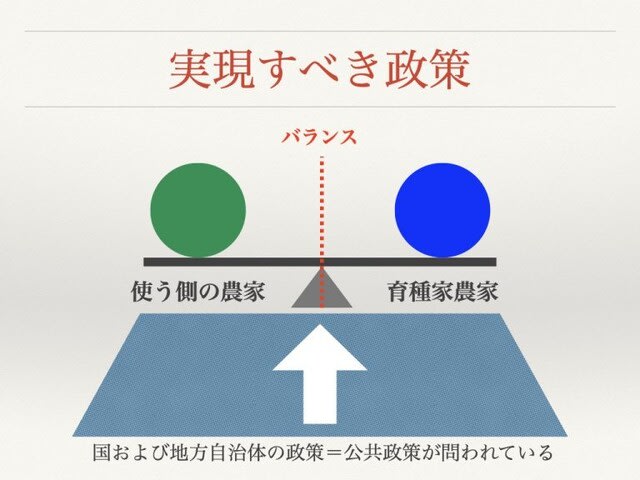

外国産品と競合を迫られる農家にとってさらにその負担を増やす種苗法改正はさらなる離農者を増やすことでしょう。地域の種苗市場はさらに狭くなります。地域の育種農家、種苗を買う農家を増やし、支える政策が欠如していたことがこの停滞の最大の原因と言わざるを得ません。

今、日本が唯一、種子を自給可能であるのが稲です。お米は日本の食料保障の最後の砦であり、今、この砦を守ってきた外堀は埋まり、今、内堀が埋められつつあります。米国は大豆やトウモロコシは民間企業まかせにしていますが、主食である小麦は農家が自家採種を行い、公共機関も安価な品種を提供できるからこそ、安定した状況を継続できています。日本もそうでした。しかし、今や、この最後の砦にも手がかけられようとしています。もし、公的種苗事業が衰退していき、民間企業に委ねられた場合、これまで地域を支えていた多様な品種は失われてしまう可能性があります。稲の多品種供給する民間企業は存在しないからです。

食は社会の基盤であり、それを失うことは独立国としての体裁すら奪ってしまうことにつながります。現在でも日本に登録される品種での外国法人の割合は激増しています。現在はお花の品種に特化していますが、今後、公的種苗事業が衰退すれば、米を含むその他の品種にも広がっていくでしょう。

農水省は2015年に知財戦略2020を策定しました。その中で種苗の知的財産権が大きな柱に位置づけられました。知的財産権では育成者権と特許法の特許権の2つの形態がありますが、この2つとも農水省は強化していく姿勢を示しています。これは種苗法の枠を越す話ですが、知的財産権を強化することは何をもたらすか、注意が必要です。

このグラフですが、米国でも登録品種が増えているのは特許ではない、通常育種での種苗になります(上左)。特許を取られた新品種はこの20年間、ほとんど増えていません。しかも、その特許を取られた品種登録の6割は外国企業となっています(上中)。あの米国ですら自国の種苗事業者の割合が4割になってしまうのです。もし日本で知的財産権を過度に強化していった場合、それは圧倒的に外国企業に日本の種苗市場を握られる結果にならざるをえないでしょう。

看過できないのが種苗表示です。今回の種苗法改正で種苗への表示は強化されるとのことなのですが、その表示義務項目に「ゲノム編集」などの遺伝子操作の表示義務がありません。これは深刻な話です。普通の大豆の種子と思って買ったら、それは「ゲノム編集」されていて、知らない間に遺伝子操作された種子を育ててしまったということが起こりえるわけです。有機認証もできなくなってしまうでしょうし、どれが「ゲノム編集」されているのかいないのか、農家すらわからないという状況になります。

EUやニュージーランドは「ゲノム編集」は従来の遺伝子組み換えと同等として規制する予定ですし、韓国や台湾などがそれに追従する可能性もあります。しかし、日本の農産物は区分できないので、日本の農産物は輸出すらできないという事態になりかねません。さらには日本食を忌避する、日本への観光を避けるということにもなりかねません。これは日本の食への信用を大きく失わせるものといわざるをえません。

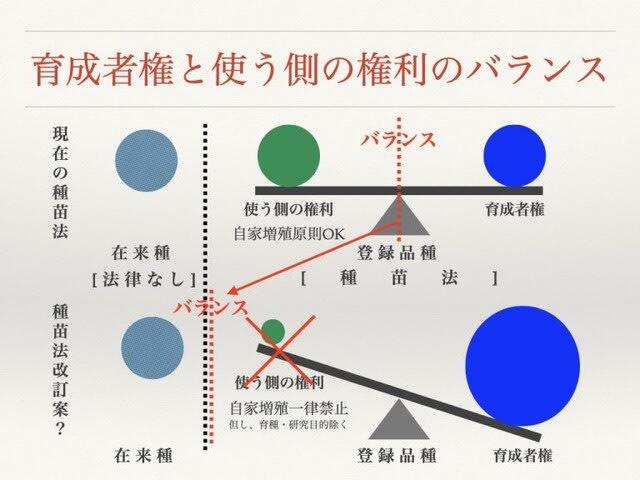

これまでの種苗法は新品種を育成した育成者とそれを使う側の農家の権利をバランスさせることに大きなエネルギーを注いで作られたと伺っております。現行種苗法を作られた方々のご努力には強い敬意を表せざるをえません。

しかし、今回の種苗法改正はそのバランスを壊してしまうものです。農水省によれば在来品種・一般品種があるからバランスはそこで取ればいいというのですが、登録品種は法律で守られているのに在来品種を守る法律はこの日本にはありません。もし、このような種苗法改正をするのであればその前に在来種を守る法律を作ることは不可欠だと考えますが、それは提案されておらず、今回の法改正はまったく法的にバランスを失わせてしまうものといわざるをえません。自家増殖は農業の根幹技術であり、それが規制されることは日本の農業の未来に大きな制約となってしまいます。

今、この停滞している種苗育成をどうしていくべきでしょうか、その鍵は以下のように育種家農家、買う側の農家の双方を底上げする政策ではないでしょうか? それがなければ日本の新品種はアジア諸国に追いつくことも不可能でしょう。これをバランスを壊した改正種苗法に変えてしまったら、なおさら厳しい状況が日本の農業にもたらされざるをえません。

今、種苗の多様性が危うくなっています。多様性を失うことで今、わたしたちのこの地球の生態系はかつてない危機に瀕していると言われています。これに対してFAOはローカルな多様な食を守ることが今後の人類の生存に欠かせないとしています。現在、日本では地方自治体がお米で300近い品種を作っており、在来種を守る農家は1000品種近い多様な品種を守っていると言われています。まさにこの多様性を守ることこそ、日本の食と農を守る上で本質的に重要であるといわざるをえません。

これまで多様な品種を作ってきた地方自治体、そして農家の方たちが作る種苗が民間企業の専売に変わっていけば品種の多様性は劇的に奪われてしまいます。日本の未来が奪われるに等しいと思います。

今、必要なのはこの種苗法改正ではなく、この日本が持つ伝統的在来種や一般品種を含む多様な種苗を保全し、活用する政策ではないかと考えます。そして世界はすでにその方へ足を踏み出しています。ブラジル、韓国でも進んでいますし、そしてイタリアでは生物多様性を守るために中央政府が地方自治体に権限を移譲し、トスカーナ地方などは在来種保全政策を進めていると聞きます。米国でも昨年、先住民族が守ってきた種子を守る法案が提案されています。

最後に、世界では食料・農業植物遺伝資源条約においても、2018年に成立した小農および農村で働く人びとの権利宣言においても農家は種苗を守ってきた貢献者とされています。登録品種を著作物にたとえるならば農家はその著書の共著者なのです。その権利を守ることが世界の常識となりつつある中、その権利を世界で類例のない形でその権利を奪うような法改正はありえないといわざるをえません。

この10年、世界は大きく変わりました。各国政府も大きく政策を転換させています。しかし、残念なことに日本政府は古い考えにしばられたままのようにみえてなりません。

残念ながら賛成も反対もまだ農家の中に浸透していません。過半数の方は知らないし、関心がないのが現実です。このような中で拙速に、当事者である、権利者でもある農家を置き去りにこのような審議が急がれることに対しては強い違和感を表明せざるをえません。地方の農家がすべて参加できる地方公聴会の開催は不可欠であると考えます。

今回の種苗法改正は22年ぶりの歴史的な改正となります。おかしな説明のみで採決することは歴史的な汚点を作り出すことになるでしょう。

国民の食糧と健康を守る賢明な議論が行われることを心から祈念して、こちらの報告を終えます。

農家は畑の土や気候などの状態に合わせて畑にあった種を育ててきた。一つの品種でも作る人によってさまざまな形態になりうるのです。砂地にあったもの、粘土地にあったもの温度、湿度、風、様々な要因で自分にあった種を育てるのです。

コロナ禍のドサクサに誰のための改正なのでしょうか?