「東京新聞」2023年1月6日

◆「小2から教科書を一度も開いていない」小4との出会い

◆学級崩壊 塾に行けない子が取り残された

◆ブラック職場の学校を変えないと

【東京都子ども給付金】有権者ウケよりも公教育の質的改善が急務

1月4日、小池百合子・東京都知事は少子化対策として、都内に住む0歳から18歳の子ども全員に月5,000円程度の給付をすることを明らかにした。

所得制限を設けず、2023年度の給付開始を目指すという。

サプライズ好きな小池都知事らしく、都庁職員への新年の挨拶の中で突然打ち出したこともあり、大きな驚きとともに歓迎の声が上がっている。

子ども予算倍増の財源を明確にしていない岸田政権との対比構造にしたいという狙いもあるのだろう。

しかし、本当に妥当なのか、冷静に見極める必要がある。

東京都の2022年1月時点での、0〜18歳の都内人口は約200万人で、月5,000円を給付すると、年間約1200億円かかる。

月5,000円の給付額は、家計における子ども1人あたりの教育費の全国平均(約7,000円)と東京の平均(約1万2,000円)との差額から算出したという。

東京都の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数)は、2021年1.08で、全国平均1.3を下回っている。

その観点から言えば、東京都が少子化対策に注力することはもちろん望ましい。

ただ税金を使う以上、はたして年間6万円で少子化対策につながるのか、新たに子どもを産もうとする家庭がどのくらいいるのか、もっと他に効果的な施策はないのか、見極める必要がある。

家計の負担増は公教育の質が低いから?

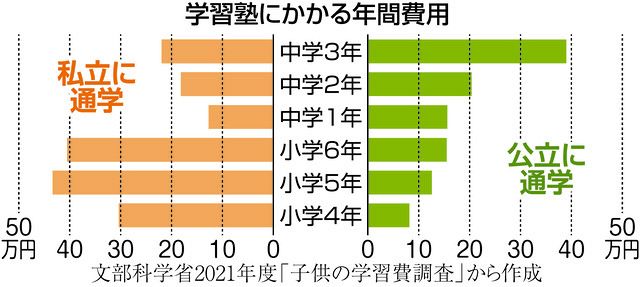

2022年末、文部科学省が発表した調査によると、学校や塾など、保護者が子ども1人の学習にかける年間の費用は、公立の小学校で35万円余り、中学校で53万円余りとなり、ともに過去最高となった。

私立の小学校は166万6949円、私立の中学校で143万6353円となっており、いずれも平成30年度に行われた前回の調査より増加し、過去最高となっている。

少子化の大きな要因の一つは、教育費の増加である。年々大学の授業料は上がり、小学校段階での教育費用も増加している。

学習塾やスポーツ、文化活動など、学校外での費用の平均額は、公立の小学校では24万7582円、公立の中学校では36万8780円となっている。

つまり、学習費用の多くは、学校外での費用となっている(もしくは私立の選択)。

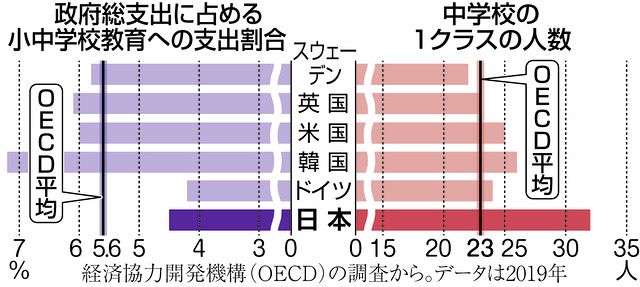

根底にあるのは、教育の競争環境の激化、公教育の質的低下(時代の変化や私立と比例して)だ。

結果的に、塾に通う、私立に通うなど、家庭の教育費がかかる方向に進んでいる。

このまま公教育の質が上がらなければ、その費用が増加し続けることは間違いない。

むしろ、教育費の負担が上がっているからと言って、給付金を出せば、富裕層はさらに学校外に費やし、貧困家庭は生活費に消え、教育格差は広がる一方となる。

近年たびたび話題に上がる、教員の多忙化、教員不足、教員志望の学生減少など、教育現場が抱える課題に予算を割いた方が、間違いなく公教育の質は上がる。

東京都内の公立小学校では、今年度夏休み明けで、約130人、教員が欠員している。

今回の給付は、年間約1200億円かかる見込みだが、東京都の令和4年度の教育予算を見ると、全部で8,764億円、小中学校と高校の運営に限って見れば、それぞれ4,701億3,100万円、1,437億5,100万円となっている。

つまり、年間約1200億円を使えば、高校の運営にかかる予算をほぼ倍増することが可能となる。

東京都の小中学校教員数は約5万人だ。諸々含め年収1000万円と単純計算しても、1万2000人、今より20%以上教員の数を増やすこともできる。

また都内を中心に、中高一貫校の私立が増え、中学受験は過熱している。

こうした教育の過度な競争環境にメスを入れなければ、教育費は増える一方だ。

さらに子どもからしても、公教育の質が低いために、塾などに通う必要があり、多忙化やストレスなど、幸福度も下げる。

2024年都知事選挙に向けた実績作り?

政治家は、有権者ウケを狙って、給付など家計を直接支援する政策を好む傾向にある。

質的な改善よりも、量的な改善の方がわかりやすく、有権者にPRしやすいからだ。

2024年には都知事選挙が予定されている。穿った見方をすれば、そのための実績作りとも言える。

今回対象となる約200万人の子どもを持つ家庭は好意的になるだろう。

しかしそうした目先の施策ばかりを続けてきた結果、少子化が一向に改善していないのではないか。

有権者も、自分たちの税金の使い道として、本当に正しいのか、冷静に見極める目をもっと持つべきではないだろうか。

1988年、神奈川県生まれ。若者の声を政治に反映させる「日本若者協議会」代表理事。慶應義塾大学経済学部卒。同大政策・メディア研究科中退。大学在学中からITスタートアップ立ち上げ、BUSINESS INSIDER JAPANで記者、大学院で研究等に従事。専門・関心領域は政策決定過程、デジタルガバメント、社会保障、財政、労働政策、若者の政治参画など。文部科学省「高等教育の修学支援新制度在り方検討会議」委員 yukimurohashi0@gmail.com

久々の良い天気。

1週間ぶりに江部乙に。

12月中は江部乙のほうが雪が多かったのに、今日行くとそれほど積もっていません。

相方さんが玄関まで道をつけてくれていたようで助かりました。

教育の現場は、本当に大変ですね。

これからを担う子供達に、十分な環境でしっかりとした道筋・目標が見えるようにしてあげないと

ますます日本は衰退しそうです。

教員の負担も、大変なもので今後教育の数も減っていってしまえば、さらに衰退に拍車がかかりそうですね。

政治家は、目先の「ちゃんとやってますよ」感をアピールするのではなく、キチンとビジョンと

計画を持って、この問題に取り組んでいただきたいものですね。

(・・;)