4月10日、上野の森で海老名香葉子さんたち有志が建てた「時忘れじの塔」を見て来ました。

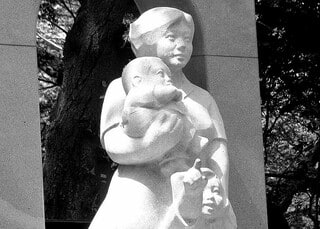

4月10日、上野の森で海老名香葉子さんたち有志が建てた「時忘れじの塔」を見て来ました。「時忘れじの塔」はさきの大戦の東京大空襲で亡くなったかたの霊を慰めるとともに、平和な時代に時をつなげるために造られたといいます。

この塔を建てるために奔走した海老名香葉子さん・・・どういうかたなのでしょうか。わたしが知ってる香葉子さんは昭和の爆笑王落語家の故林家三平の奥さん。テレビのワイドショーのコメンテーター、政府諮問機関の教育再生会議委員も務めたことがある・・・ということぐらいしか知りません。

海老名香葉子さんの書かれた本を読んでみました。子供たちが読めるように児童書になっています。

「うしろの正面だあれ」(金の星社1985年刊)

1933年東京下町の本所堅川(現墨田区立川)に生まれた香葉子さん。実家は「竿忠」という代々続く竿師・・・手作りの高級和竿を作る職人。曾祖父は1900年のパリ万国博に出品して入賞した名人。作家の長谷川伸、彫刻家の朝倉文夫、落語家の三遊亭金馬もお得意様だったようです。職人兼お店の主人、飛び切り金持ちではなく、たまに近所に気兼ねしながらスキ焼きを食べる程度、ごく普通の生活を営んでいたことが窺えます。優しい家族に囲まれて成長。下町娘ですから、近所の悪ガキと遊んだり、好きでない三味線を習わされたり、楽しかった思い出ばかりです。やがて日本は戦争に突入、1945年3月10日東京大空襲。静岡県の沼津に疎開していた香葉子さんのほかは東京にいた家族は避難した中和小学校で6人が焼死、三兄の喜三郎兄ちゃんだけ奇跡的に生き残ります。疎開していたおばさん夫婦の転勤で沼津から石川県の穴水町へ、おじさんの失業で中野のおばさんの家に、焼け跡からトタン、木材を集め作った三畳ぐらいの部屋、おじさん、おばさんと子ども、それに香葉子さんの4人で暮らします。1945年の暮れ本所堅川の実家の焼け跡に立ち、目をつぶり・・・そっと目をあけます。

1933年東京下町の本所堅川(現墨田区立川)に生まれた香葉子さん。実家は「竿忠」という代々続く竿師・・・手作りの高級和竿を作る職人。曾祖父は1900年のパリ万国博に出品して入賞した名人。作家の長谷川伸、彫刻家の朝倉文夫、落語家の三遊亭金馬もお得意様だったようです。職人兼お店の主人、飛び切り金持ちではなく、たまに近所に気兼ねしながらスキ焼きを食べる程度、ごく普通の生活を営んでいたことが窺えます。優しい家族に囲まれて成長。下町娘ですから、近所の悪ガキと遊んだり、好きでない三味線を習わされたり、楽しかった思い出ばかりです。やがて日本は戦争に突入、1945年3月10日東京大空襲。静岡県の沼津に疎開していた香葉子さんのほかは東京にいた家族は避難した中和小学校で6人が焼死、三兄の喜三郎兄ちゃんだけ奇跡的に生き残ります。疎開していたおばさん夫婦の転勤で沼津から石川県の穴水町へ、おじさんの失業で中野のおばさんの家に、焼け跡からトタン、木材を集め作った三畳ぐらいの部屋、おじさん、おばさんと子ども、それに香葉子さんの4人で暮らします。1945年の暮れ本所堅川の実家の焼け跡に立ち、目をつぶり・・・そっと目をあけます。坊さん坊さん どこ行くの わたしは田圃に稲刈りに

お前が行くとじゃまになる このかんかん坊主くそ坊主

うしろの正面だあれ

ふり向いてもそこには母の姿も、友だちの姿も見えません。

お前が行くとじゃまになる このかんかん坊主くそ坊主

うしろの正面だあれ

ふり向いてもそこには母の姿も、友だちの姿も見えません。

それからのカヨちゃんです。

「半分のサツマイモ」(くもん出版1997年刊)

しばらくは中野のおばさんの家で過しますが、浦和の知合いの夫婦の家に、千葉県の長者町(現いすみ市)の知合いの家に、ふたたび中野坂上の久おばさんの家に、中学校も中途半端で15歳になり両国の材木店で働くようになります。13歳ぐらいのときでしょうか、厚化粧したむかしのお友だちに街の中で出会ってその職業に誘われたり、神田今川橋でテキヤをしている喜三郎兄ちゃんと偶然に会ったり。寂しいとき、心に動揺があるとき本所堅川の実家の廃墟に行きます。そこで復員兵姿のおじさんからサツマイモを半分に割って渡されます。夢中になって食べて気がついたときおじさんの姿はありません。

しばらくは中野のおばさんの家で過しますが、浦和の知合いの夫婦の家に、千葉県の長者町(現いすみ市)の知合いの家に、ふたたび中野坂上の久おばさんの家に、中学校も中途半端で15歳になり両国の材木店で働くようになります。13歳ぐらいのときでしょうか、厚化粧したむかしのお友だちに街の中で出会ってその職業に誘われたり、神田今川橋でテキヤをしている喜三郎兄ちゃんと偶然に会ったり。寂しいとき、心に動揺があるとき本所堅川の実家の廃墟に行きます。そこで復員兵姿のおじさんからサツマイモを半分に割って渡されます。夢中になって食べて気がついたときおじさんの姿はありません。やがて喜三郎兄ちゃんと暮らすようになりますが兄ちゃんはテキヤで何か危ないこともやってるよう。そんな生活をやってるとダメになると思ったのでしようね。焼け跡に立ててあった「三遊亭金馬来る 連絡乞う」の立て札を思い出します。そのころ東京では焼け跡にこういう立て札を立てて知人の安否を確かめようとしたのでしょうか。長谷川伸、朝倉文夫、土師清二さんの立て札もあったそうです。

意を決して寄席に出演中の金馬師匠(竿師のお父さんと客の関係だけです)を訪ねます。これからが江戸人情落語の世界です。

「竿忠の娘か、生きていたか、よかった、よかった。」

「今日から、うちの子におなり。ねえ、母さん、それがいいね。」

・・・するとおかみさんも、

「よござんすよ。」

「今日から、うちの子におなり。ねえ、母さん、それがいいね。」

・・・するとおかみさんも、

「よござんすよ。」

この本の話はこれで終わりです。一度お読みになってください。児童書ですから小・中学生に読んでもらいたい。テレビドラマになったりアニメ映画になったりしてるようです。文中に出てくる喜三郎兄ちゃんはそのご金馬師匠の勧めで竿師の道に入り、竿忠五世四代を襲名。荒川区指定無形文化財保持者、東京都名誉都民。

(この話の続きが)・・・最後にお世話になった中野坂上の久伯母さん、満州帰りの母子家庭、「お咲ちゃん」という従兄弟のお姉さんがいましたが引揚げ船の中で日本の陸地が見えるころ亡くなりました。この姉さんがどうして亡くなったかを知るのは46年後、そのことを「お咲ちゃん」(徳間書店1997年刊)という本に書いています。次の機会に記します。

「ガラスのうさぎ」の高木敏子さんも本所緑町、両国駅のそば、腕利きのガラス工芸職人の娘でした。お二人とも東京大空襲の慰霊塔も祈念塔も公にはないこと(両国横網町の関東大震災慰霊祈念堂と同居)を残念がっています。

平和祈念母子像・時忘れじの塔・・・とあわせて上野の山にはもう一つ海老名香葉子さんが発起人となって建立した「哀しみの東京大空襲慰霊碑」があります。今回は訪ねませんでしたが次の機会に訪ねてみたいと思います。

★「語り継ぐ責任」だけ見たい方は→こちらをクリック

※コメント欄オープン。

海老名香葉子さんの笑顔の陰に、亡くなった方たちへの強い想いを見る感がします。もう一度、本を読んでみようと思います。

非戦闘員でもおっしゃるとおり国民皆兵ですから全員戦死です。遺族年金は出ませんが。

本は図書館で借りました。この本のほかに「お咲ちゃん」という本があります。従兄弟です。鞍山でソ連兵の襲撃を受け病に、引揚げ船の中で亡くなります。

戦争史上類い稀な無差別爆撃の東京大空襲に都立平和祈念館がありません(広島、長崎にあるのに)。

三遊亭金馬さん ご夫婦の 心意気 いいですね

機会があれば、図書館で借りてくることにします。

つい最近、この像と碑を建てました。家族の骨も見つからなかったという思いがあったのでしょう。

最後の金馬師匠のせりふは、古典落語のようです。