福井駅から早朝の電車に乗り込み、滋賀県の河毛駅へ向かった。

目的は、信長の天下布武の計画を狂わせた男、浅井長政の居城で、その最期の地となった『小谷城』。

それと、信長が小谷城攻略の為に小谷城の目の前の山に築いた城『虎御前山城』。

8時21分、河毛駅に到着。

河毛駅は駅舎内がコミュニティハウスになっており、そこはお土産屋兼観光案内所の様な役目を果している。

ここでレンタルサイクル(500円)を借り、小谷城へのアクセスと登山ルートを教えてもらった。

(対応してくれたのは60歳以上の男性だったと記憶。非常に丁寧で、細やかな説明をして頂いた)

この後、安土に行き安土城を見る予定なので12時位には河毛駅に戻るつもりだ。

となると、3時間ほどで見て回らなければ成らない。

教えてもらったルートだと、小谷城は所要時間1時間。

しかしこの旅は、ただ小谷山を登るのでは無く、史跡を見て周り、文献と照らし合わせたり、信長公記をその場で読んで落城の様子を想像したりするのが目的なので、そういった事に時間が要する。

だから時間は足で稼ぐ必要がある。

兎に角、急ぐ事にする。

~ 小谷城へ ~

ペダルをグングン漕いで小谷城資料館に至る。

ここに自転車を駐輪しておいて、服を登山用の物に着替える(デニムのパンツ&シャツだったので)

でっかいザックはデポして、スタッフバック(防水の巾着袋)にカメラとタオルと飲み物だけを入れ『金吾丸』方面からの登山口へと向かった。

虎御前山から撮影した小谷山

虎御前山から撮影した小谷山 小谷城絵。 図上の写真と比べると分かり易い

小谷城絵。 図上の写真と比べると分かり易い最初は舗装された道路を登り、その後、未舗装の山道を登る事になる。

かなり急な登りだったので、木の杖(登山口にあった)を握る手に力が入ったが、何の事はなく、すぐに平場に出てこれ以降急な登りは無かった。

振り返れば当時も信仰を集めた『竹生島』が琵琶湖に浮んで見えた。(左下の写真)

馬洗い池を過ぎると『首据石』なるものがある。(右上の写真)

浅井亮政(長政の祖父)の代『今井秀信』を誅した亮政はその首をこの石の上に晒したそうな。

さらに登って行くと、右手の脇に狭い郭の入り口がある。そこが浅井長政の生害の地『赤尾屋敷跡だ』。

赤尾屋敷跡とその最奥にある『浅井長政公自刃の地』を示す石碑

天正元年(元亀四年)八月二六日、越前の朝倉氏を滅ぼした織田勢が虎御前山へ帰陣する。

翌二十七日、織田勢は小谷城への総攻撃を開始する。

二十七日の夜、羽柴秀吉の軍勢に長政の拠る本丸と長政の父久政の拠る小丸の間にある京極丸を占領され、分断される。

これにより本丸と小丸の連携は断たれ、追い詰められた久政は自害。

残された本丸の長政は、お市と三人の娘を信長の下に届けるとともに嫡男万福丸を場外に逃れさせた。

山頂側から(大嶽・小丸・京極丸)と山下からの攻撃に曝された長政は、これが最後と討って出たのか、はたまた本丸を支えきれずに逃れたのか、本丸下の赤尾屋敷へと入り、ここで自害したと伝わる。

私がこの赤尾屋敷跡に足を踏み入れた時、印象に残る出来事があった。

入り口から最奥の『浅井長政自刃の地』を示す石碑へと歩を進める間、一陣の風が赤尾屋敷跡を吹き抜けるとともに、桜の花びらがはらはらと舞い落ちてきたのだ。

桜吹雪の中の石碑は、あまりにも詩情的な風景で、29歳で散った長政の人生そものの様に感じ、もう一度その現象をカメラに収めようと風を待ったのだが待っている間、風が吹く事も桜の花が舞う事も無かった。

一旦、桜の馬場へ戻り、黒金門跡を通って本丸跡へと登る。

黒金門跡の石段と石垣

黒金門跡を通り抜けるとそこは本丸跡。

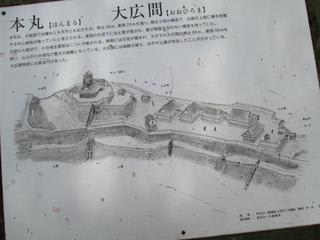

南側から大広間に入り北側(本丸・鐘丸)を映した写真。

写真奥(桜の下)に鐘丸の石垣が見える。

説明文

本丸は、古絵図では鐘丸とも天守とも記される。南北40m、東西25mを測り、南北二段の構造で、北側の上段に櫓を付属する中心建物が建っていたと考えられる。東西の石垣下には土塁が築かれ、敵が側面を回れない構造を持っていた。

北側の大堀切で、小谷城主要部は南北に分断される。南側には石垣が積まれ、その下の大広間は南北85m、東西35mを測り、山上の小谷城内で最大の曲輪となっている。大広間には御殿が建ち、井戸や土蔵が存在した事がわかっている。

大広間南側には黒金門があった。

『おそらく長政や、お市とその子供達はここで暮らしていたのだろう』と思うと感慨深いものがある。

この本丸跡には石垣は言うに及ばず、礎石に使われたと思われる石なども散在していて戦国期の古城跡の姿を今に残している。

大広間から見た鐘丸の石垣

大広間から見た鐘丸の石垣本丸(長政)と京極丸(久政)の間にある京極丸跡にでる。

上に記した様に、ここ京極丸を織田勢(秀吉)に占領された事により、長政の本丸と久政の小丸は分断され、浅井氏と小谷城は最後の時を迎える事となったのだ。

因みに、秀吉の兵が攻め寄せると、京極丸を護っていた大野木土佐らの武者は降伏したのだが、小谷城落城後、『落城際の謀反が見苦しい』として信長に処刑されている。

さらに進むと浅井久政最期の地『小丸』跡。

天正元年八月二十七日、鶴松大夫の介錯により、久政はここで腹を切ってその生涯を終えた。

久政の介錯をしたのは浅井福寿庵とする説もあるが、私は信長公記の記す通り、鶴松大夫だったと思っている。

何故ならば森本鶴松大夫とは舞楽師であり、舞楽師とは『衆道』(男色・同性愛)の相手をする存在だからである。

これを久政が寵愛しており、最後時まで共に居たと言う事は『そういう関係』だからである。

因みにこの時代、『男色』は武士の嗜みの一つと言って良く、秘め事でもなく、主君と家臣の間の男色などは特に大変名誉な事で、信長の男色の相手であった前田利家などはそれを自慢している。

また、この絆は大変強い物で、男色関係の二人が死を共にする事例が歴史上多く見られる一方で、男色間の関係もつれから起きた事件も日本史上に珍しい事ではない。

武士にとって、特に戦場で共に命を賭け助けあう戦国期の武士にとっては、男女間の絆より男色衆道の関の絆は大変強い物であったのだ。

)

)さてこの『森本鶴松大夫』も久政の介錯をした後、自らも久政の後を追い、この場所で自害したと信長公記に記されている。

小丸跡を通り、その奥の『山王丸』(標高400m)にでる。

(山王社を祭っていたので山王丸)

山王丸からは小谷山最高所で朝倉の兵が拠っていた大嶽(おおづく)砦あとを見上げることが出来る。

山王丸跡から見る大嶽

山王丸跡から見る大嶽山王丸の先、少し下ったところ『六坊』に至る。

(久政の時代、領国内にあった六つの有力寺院の出張所があった場所)

大嶽へ行く場合、ここから登るのだが(所要1時間)、今回は時間の関係上断念した。

しかし、『大嶽』はDay2で先に記したとおり、朝倉氏と一乗谷、浅井氏と小谷の滅亡の切っ掛けの場所であり、天正元年八月十二日の嵐の夜中、信長自ら馬回り衆を率いてこの大嶽を奇襲した地でもあり、『その時、信長が間違い無くそこに居た場所』である。

『近いうちに絶対行く』そう心に決めて大嶽と六坊の間の谷『清水谷』から下山した。

(清水谷は家臣達の館が多くあったとされる場所)

木の杖を肩に担ぎ、その杖にスタッフバックを掛ける、そんなまるで飛脚の様な格好で清水谷を駆け下りた。

下山すると麓の『小谷城戦国歴史資料館』が開館しているので、300円を払い入館。

資料館は小さいし、大した物も展示しておらず・・・

『小谷城はまた訪れるつもりだが、ここはもういいかな?』って感想だ。

ふたたび自転車に乗って、信長が小谷城攻めの為に築いた城跡『虎御前山』へと向かった。

~ 虎御前山 ~

北陸自動車道の下を潜ったところにある登山口『伝柴田勝家陣地跡』から登る。

左の写真山が『虎御前山』

左の写真山が『虎御前山』ここも少し登ったところでザックをデポする。

因みにこの日、小谷城・虎御前山 双方でも人に合う事は無かった。

『伝柴田勝家陣地跡』の辺りからは『小谷城』が良く望まれた。(下の写真右)

昔の中国の王が、征服しようとする国を、台を築いて望み見る事で『呪』をかける、そんな姿から出来たと云う字『望』由来の通り、信長はここ虎御前山から小谷城を『望』み見ていたのだろう。

『伝柴田勝家陣跡』を過ぎて、さらに登ると『伝羽柴秀吉陣跡』に至る。

この旅に持参した本『信長の城』の著者千田喜博が『最も複雑な構造・極めて厳重な防御』とその本に記してあるとおり、土塁と古墳を利用した『伝羽柴秀吉陣跡』は、私の目には『土で出来たサザエの貝殻』の様に見えた。

更に進むと、虎御前山の山頂部にある『伝織田信長陣跡』へ至る。

信長の陣であり本丸と言えるこの場所は、やはり『最高所』にある。

信長の居城であった、小牧山城・岐阜城・安土城と同じだ。

(浅井氏の小谷城本丸は最高所ではない事と比べると面白い)

因みに、現在、小谷山虎御前山双方とも木々が生い茂っているが、当時は高い樹木の無い禿げ山だったと想像できる。当時は、煮炊きは言うに及ばず、建築やその他にも材木が必要だったので、日本の山は禿山ばかりだったのだ。明治期の写真を見ると禿山が多いのが分かる。

現在、日本の山々(特に平野部に近い)に木々が生い茂っているのは、その多くが植林に拠るものだ。

(おかげで花粉症に悩まされる

)

)この虎御前山の登り、小谷城を見て、実感した事がある。

それは、小谷城と虎御前山のあまりの間近さが示す当時の情勢だ。

信長が虎御前山を城塞化した頃の織田と、対する反織田勢力の情勢は、反織田の戦略的にも圧倒的優勢にある。(すでに叡山は焼かれた後だが)

信長の虎御前山築城(もしくは陣地構築)は、元亀三年七月二十七日で、武田信玄と徳川家康による三方ヶ原の戦いが、同年の十二月である事を思えば、当時の情勢が反織田優勢である事は歴史好きならお解かりだろう。

しかし、浅井の居城小谷の目の前(城内の様子が見て取れ、声すら届く)に陣城が築かれた事実は、我々が思う程織田の劣勢ではなかったのかも知れないと、私は感じたのだ。

この時、朝倉義景自ら15000ほどの軍勢を率いて小谷に援軍に来ていたのだが、虎御前山築城を阻止出来なかった事もそれを物語っている。

もう一つは、『虎御前山城』が、浅井氏とその配下の諸勢力に与えた影響だ・・・。

浅井の居城の目の前に付け城を築かれた事実は『浅井は、もう仕舞』と実感させる情景だったのではないだろうか?。

実際、八月に下った朝倉の臣前波吉継親子を始め、この頃から信長に下る浅井朝倉の家臣達が多くなる。

前波吉継親子の出頭後、虎御前山の陣城は竣工する。

信長公記は虎御前山城を『この城の設計は見事なもので、山の景観を生かした仕上がりに誰もが、これ程のものは見た事が無いと目を見張って驚いた』

『座敷から北を眺めれば浅井朝倉勢が高山の大嶽に登って篭城し、堅固に守備している様子が見える』

『琵琶湖・比叡山・石山寺などを望む景観その景観の素晴らしさ』を記されている。

また、『虎御前山から宮部村まで幅三間(約6m)の道路を高く築き、敵方に向かった方(小谷城)の道には高さ一丈(約3m)の築地を五十町(5.5km)にわたって築かせた』とある。

そりゃあ、1500の朝倉勢も躊躇するだろうし、小谷城の目前に築かれた見事な虎御前山城を目にすれば、城に篭る浅井勢もその周りの諸勢力も戦意が萎えた事は容易に想像できた。

(これは信長が良くやる手ではあるが)

やはり、こういった事も、書物やTVで見ただけでは中々感じたり気が付くことが出来ず、その場に足を運んで虎御前山と小谷山の近さを実感した者だけが、出来る事なのだと、改めて思った事だった。

虎御前山には、柴田・羽柴・信長の陣跡だけではなく、堀秀政や滝川一益の陣跡もあるのだが今回は時間が無く、残念ながら山を下りて河毛駅へと戻る事にした。

河毛駅に着くと、駅舎の扉を開け『ああ良かった、間に合った~』と言いながらコミュニティハウスの男性が迎えてくれた。

どうやらもうすぐ安土方面へ行く電車が来るらしい。(一時間に一本しか電車が来ないらのだそうだ)

私としては次の電車でも構わないので気にしていなかったのだが、朝の説明と言い、この男性は『気の好い人』だなと感じた瞬間だった。

駅舎に入ると、見知らぬもう一人の男性50~60歳台?)に『ああ、この格好なら登れるわ~』と言われる。(北アルプスへ行く格好なもので)

どうやら、12時21分発の電車までの3時間で、小谷城と虎御前山を見て回り帰って来れるのか心配していてくれた様だ。

その直後、電車がホームに入ってくると、その見知らぬ男性に『さあさあ、この電車だよ』と導かれるままに車両に乗せられた。

俺としては、コミュニティハウスの男性に、一乗谷や虎御前山の何処を回ったか、その感想や、感謝の言葉を言いたかったのだが、それを伝えられなかったのが今でも残念で、心残りだ。

電車に乗り込むと俺を列車に導いた男性が、この旅で何処を回ったのか等、色々と聞いてくる。

俺は、自分が信長が好きであり、『信長公記』と『ルイス・フロイスの日本史』片手に旅をしている事。岐阜から一乗谷を見て、これから安土、そのあとは愛知を見る予定だと答える。

『信長を知るには、信長公記は一番正確な資料だもんね』と男性。

(『おっ?わかってるなこの人』と心の中で思う俺。)

一乗谷遺跡の素晴らしさと、その土地を買い上げそれを残し、そこに足を踏み入れて見学できる様にした福井と一乗谷の人の凄さを話すと、その男性は

『あそこは大昔から文化度が高いんだよね、この辺とは各が違うよ』と言われる。

滋賀県は京の都に近く、文化も歴史もある土地だと認識していた俺にとって、その土地の人がそれを否定する事には驚いた。

(まあ、言いたい事はわかる気がする)

さて、こんな車中の会話で、この男性の日本史に詳しい事を知ったので『御詳しいですね』と俺が言うと『ボランティアでガイドしてるもん』と男性。

『ああ、なるほど、恐らくあのコミュニティーハウスの人の同僚で、俺が河毛駅に帰ってくるまで俺の事を話してたんだなぁ』と心の中で納得。

男性は長浜駅で電車を下りたが(もしかして長浜でガイド?)、その間あれやこれや歴史の話をしていた。

また小谷城へ訪れた時には、河毛駅で出会った御二人に再会したいものだと思う。

後編に続く

写真奥の門と土塁の内が朝倉館。

写真奥の門と土塁の内が朝倉館。

諏訪庭園から見た復元町並み。

諏訪庭園から見た復元町並み。

復原町並み周辺の復原模型

復原町並み周辺の復原模型 朝倉館 湯殿庭園跡から撮影

朝倉館 湯殿庭園跡から撮影