前日夕方に帰宅して、この日再び早朝に出発。

目指すは織田信長&徳川家康VS武田勝頼決戦の地『設楽ヶ原』!

(本当は『長篠城』へも行きたいのだが、時間的余裕がないので今回は『設楽ヶ原』のみ)

『青春18きっぷ』を使い、東海道線(普通)で豊橋まで行き、飯田線に乗り換え、三河東郷へ向かう。

すると電車の中、向かいの席に黒人女性が座る…。

『おいおいおい、これは…話しかけて来るんじゃ無いか?』と、ドギマギする。

ああっ!やっぱりー 話しかけてキター!!

どうやら彼女は『豊川駅』で下りたいらしく、豊川駅に着いたら教えて欲しいらしい。

あれ? 良く考えたらけっこう横柄じゃねーか?

まあ、そこは、了解しておく。

実家の土地柄アメリカ人は見慣れているがしかし、沈黙が怖い。

何か話しかけなければと思うが、焦って単語が浮ばない…。

『Why did come to Japan?』とでも聞いとくか?とか、数年前の松本駅では白人女性に話しかけられたな…なんて思いだす。

取りあえず『ハイチュー』を献上して許してもらう。

そんな事をしていると『豊川駅に到着』、それを教えてると彼女は降りていった。

因みに彼女は始めての日本だそうな、はて『飯田線の豊川駅になにがあるのだろうか?』聞いて置けばよかった…。

11時27分、三河東郷駅に到着。

ここも無人駅だ。

駅から『新城市設楽原歴史資料館』へ歩いて向かう。

資料館の展示は、『今一』だが、この資料館は武田側の陣地跡である丘の上にあるので、屋上から見る展望は、『武田側の目線』を体感できるので一見の価値ありだ。

資料館の後は織田側の地へ歩く。

歴史物の雑誌などで良く目にする、馬防作が復原されている有名な場所だ。

写真奥の今は木々が生い茂る丘陵に武田勢が布陣していた。

ここ設楽ヶ原に来てまず思ったのは、『こんなに近くに布陣したのか』と『この近さじゃあ、武田勢は戦わずに帰る事は出来ないな』という事。

丘陵地帯に兵を隠し、連吾川利用し馬防作で陣地構築したこの場所『設楽ヶ原』に誘き出された時点で武田の負けは決まっていた様なものだ…。

そう言えば最近、NHKBSの番組で『設楽ヶ原の戦いは、織田側の一方的な勝利ではなかった』などと言っていた。その根拠は『武田側が一部場の防策を破ったから』と言うのに笑ってしまった。

戦死者の数、討ち取られた武将の名を見れば結果は明らかだろうに。

まあ、異説を唱えるのが仕事だからね…。

この近さに布陣したら、もう背を見せて撤退する事は不可能。

武田勢にとって残された道は、織田&徳川勢を打ち破るしか方法は無かった訳だ。

ましてや鳶ヶ巣山も落とされたとなれば…

これも小谷城と虎御前山の近さ同様、現地に行かなければ『実感できなかった事』だった。

グーグルマップで古戦場や古城を見て当時を想像する事は良くするのだが、『実感』は、できないのだ…。

この、のどかな田園と丘陵の地で武田の名将達が数多討ち死にし、織田徳川のオールスターの様な武将達が集結していた事を思うと、実に感慨深い。

この古戦場が宅地開発されない事を願う。(「設楽ヶ原をまもる会」に期待)

資料館の側には信玄塚がある。

武田側の戦死者を埋葬した塚の一つだ。

武田側の戦死者を埋葬した塚の一つだ。

風化しているだろうが、塚の大きさは中に埋められた首の無い遺骸の量におおよそ比例するだろう事を思えば、凄まじい戦いだった事がうかがえる。

今回は回りきれなかったが、この古戦場の回りには、『〇〇討ち死にの地』の看板や墓石(供養塔)などが点在している。

なんでもそうなのだが、古城や古戦場を見て回ろうとすると、なかなか一日では回りきれない。何度も足を運ぶ必要があるし、運びたいと思う。

15時近くになったので、帰路に着く。

こうして五日間の『信長所縁の地を行く旅』を終えたのだが、まだまだ足を運んでいないだ場所、見たり無い所がある。

来年の春にでもまた旅をしたいと思う。

おわり

~結びに変えて大河ドラマへの愚痴を少々~

今回の旅で、現地に立って当時を想像する事は非常に楽しかった。

しかし、想像するだけではなく、映像でも見たいと思うのが、現代に生きる私の正直な思いでもある。

ところが、その役目を担うべき昨今のNHK大河は、月代の無い総髪のカツラや(主要人物は、ほぼこれ)黒一色でお揃いの具足がお決まりで、更には現代語を喋るわ、戦はナレーションか、10人規模のスタジオ撮影ときたもんである。

残念ながら、『リアリティーの欠片も感じられ無い』のだ。(陳腐といって良い)

月代のカツラを、眉を剃って鉄漿を塗るのを、俳優が嫌がるのなら、劇団の無名役者をただ同然で使って、その分の浮いた予算で『色々脅しの鎧』や指物、ロケを敢行すれば良いではないか?(NHK職員の給与を削れよ)

ああ誰か『プライベートライアン』の様な、戦国時代の戦を描いた映画を作ってもらえないだろうか!

史実は華やかな戦場

史実は華やかな戦場

毎度お馴染みの『主人公が全ての歴史的出来事に係わるスーパー主人公な一方で、主人公に不利な史実はカット』にも飽き飽きだ。

そもそも、首を獲らない戦国時代の武士って何なんだ??

こんな陳腐なドラマを見るくらいなら、信長公記片手に古戦場や古城を見て回る方が100倍リアリティーを感じれる。

フロイスの日本史や日欧文化論には、衝撃的な事が書かれている(当時の日本人による赤子の殺し方・間引き方とか)

主人公に『戦は嫌だ』とか『平和が良い』だの『生きろ!死ぬな!』と言わせるのなら、当時の凄惨な様子も描かなければ説得力に欠ける。(真田丸なんて皆ふざけていて、楽しそうじゃないか…)

(笑いながら敵の首を取るなら、唸らされるところだが)

もし視聴者から、血を見たくない、月代も鉄漿も嫌、難しい言葉も嫌、と言う意見があるとしよう。

であるのなら、その人は歴史ドラマの何を見たいのだろうか?

さっぱりわからん。

これが戦国時代だ!

目指すは織田信長&徳川家康VS武田勝頼決戦の地『設楽ヶ原』!

(本当は『長篠城』へも行きたいのだが、時間的余裕がないので今回は『設楽ヶ原』のみ)

『青春18きっぷ』を使い、東海道線(普通)で豊橋まで行き、飯田線に乗り換え、三河東郷へ向かう。

すると電車の中、向かいの席に黒人女性が座る…。

『おいおいおい、これは…話しかけて来るんじゃ無いか?』と、ドギマギする。

ああっ!やっぱりー 話しかけてキター!!

どうやら彼女は『豊川駅』で下りたいらしく、豊川駅に着いたら教えて欲しいらしい。

あれ? 良く考えたらけっこう横柄じゃねーか?

まあ、そこは、了解しておく。

実家の土地柄アメリカ人は見慣れているがしかし、沈黙が怖い。

何か話しかけなければと思うが、焦って単語が浮ばない…。

『Why did come to Japan?』とでも聞いとくか?とか、数年前の松本駅では白人女性に話しかけられたな…なんて思いだす。

取りあえず『ハイチュー』を献上して許してもらう。

そんな事をしていると『豊川駅に到着』、それを教えてると彼女は降りていった。

因みに彼女は始めての日本だそうな、はて『飯田線の豊川駅になにがあるのだろうか?』聞いて置けばよかった…。

11時27分、三河東郷駅に到着。

ここも無人駅だ。

駅から『新城市設楽原歴史資料館』へ歩いて向かう。

資料館の展示は、『今一』だが、この資料館は武田側の陣地跡である丘の上にあるので、屋上から見る展望は、『武田側の目線』を体感できるので一見の価値ありだ。

資料館の後は織田側の地へ歩く。

歴史物の雑誌などで良く目にする、馬防作が復原されている有名な場所だ。

写真奥の今は木々が生い茂る丘陵に武田勢が布陣していた。

ここ設楽ヶ原に来てまず思ったのは、『こんなに近くに布陣したのか』と『この近さじゃあ、武田勢は戦わずに帰る事は出来ないな』という事。

丘陵地帯に兵を隠し、連吾川利用し馬防作で陣地構築したこの場所『設楽ヶ原』に誘き出された時点で武田の負けは決まっていた様なものだ…。

そう言えば最近、NHKBSの番組で『設楽ヶ原の戦いは、織田側の一方的な勝利ではなかった』などと言っていた。その根拠は『武田側が一部場の防策を破ったから』と言うのに笑ってしまった。

戦死者の数、討ち取られた武将の名を見れば結果は明らかだろうに。

まあ、異説を唱えるのが仕事だからね…。

この近さに布陣したら、もう背を見せて撤退する事は不可能。

武田勢にとって残された道は、織田&徳川勢を打ち破るしか方法は無かった訳だ。

ましてや鳶ヶ巣山も落とされたとなれば…

これも小谷城と虎御前山の近さ同様、現地に行かなければ『実感できなかった事』だった。

グーグルマップで古戦場や古城を見て当時を想像する事は良くするのだが、『実感』は、できないのだ…。

この、のどかな田園と丘陵の地で武田の名将達が数多討ち死にし、織田徳川のオールスターの様な武将達が集結していた事を思うと、実に感慨深い。

この古戦場が宅地開発されない事を願う。(「設楽ヶ原をまもる会」に期待)

資料館の側には信玄塚がある。

武田側の戦死者を埋葬した塚の一つだ。

武田側の戦死者を埋葬した塚の一つだ。風化しているだろうが、塚の大きさは中に埋められた首の無い遺骸の量におおよそ比例するだろう事を思えば、凄まじい戦いだった事がうかがえる。

今回は回りきれなかったが、この古戦場の回りには、『〇〇討ち死にの地』の看板や墓石(供養塔)などが点在している。

なんでもそうなのだが、古城や古戦場を見て回ろうとすると、なかなか一日では回りきれない。何度も足を運ぶ必要があるし、運びたいと思う。

15時近くになったので、帰路に着く。

こうして五日間の『信長所縁の地を行く旅』を終えたのだが、まだまだ足を運んでいないだ場所、見たり無い所がある。

来年の春にでもまた旅をしたいと思う。

おわり

~結びに変えて大河ドラマへの愚痴を少々~

今回の旅で、現地に立って当時を想像する事は非常に楽しかった。

しかし、想像するだけではなく、映像でも見たいと思うのが、現代に生きる私の正直な思いでもある。

ところが、その役目を担うべき昨今のNHK大河は、月代の無い総髪のカツラや(主要人物は、ほぼこれ)黒一色でお揃いの具足がお決まりで、更には現代語を喋るわ、戦はナレーションか、10人規模のスタジオ撮影ときたもんである。

残念ながら、『リアリティーの欠片も感じられ無い』のだ。(陳腐といって良い)

月代のカツラを、眉を剃って鉄漿を塗るのを、俳優が嫌がるのなら、劇団の無名役者をただ同然で使って、その分の浮いた予算で『色々脅しの鎧』や指物、ロケを敢行すれば良いではないか?(NHK職員の給与を削れよ)

ああ誰か『プライベートライアン』の様な、戦国時代の戦を描いた映画を作ってもらえないだろうか!

史実は華やかな戦場

史実は華やかな戦場毎度お馴染みの『主人公が全ての歴史的出来事に係わるスーパー主人公な一方で、主人公に不利な史実はカット』にも飽き飽きだ。

そもそも、首を獲らない戦国時代の武士って何なんだ??

こんな陳腐なドラマを見るくらいなら、信長公記片手に古戦場や古城を見て回る方が100倍リアリティーを感じれる。

フロイスの日本史や日欧文化論には、衝撃的な事が書かれている(当時の日本人による赤子の殺し方・間引き方とか)

主人公に『戦は嫌だ』とか『平和が良い』だの『生きろ!死ぬな!』と言わせるのなら、当時の凄惨な様子も描かなければ説得力に欠ける。(真田丸なんて皆ふざけていて、楽しそうじゃないか…)

(笑いながら敵の首を取るなら、唸らされるところだが)

もし視聴者から、血を見たくない、月代も鉄漿も嫌、難しい言葉も嫌、と言う意見があるとしよう。

であるのなら、その人は歴史ドラマの何を見たいのだろうか?

さっぱりわからん。

これが戦国時代だ!

信長の館跡

信長の館跡

『黒金門の礎石』

『黒金門の礎石』

虎御前山から撮影した小谷山

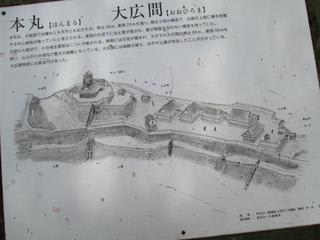

虎御前山から撮影した小谷山 小谷城絵。 図上の写真と比べると分かり易い

小谷城絵。 図上の写真と比べると分かり易い

大広間から見た鐘丸の石垣

大広間から見た鐘丸の石垣

)

) 山王丸跡から見る大嶽

山王丸跡から見る大嶽 左の写真山が『虎御前山』

左の写真山が『虎御前山』

)

)