中川佳美さんのピアノリサイタルに行ってきた。

曲目は

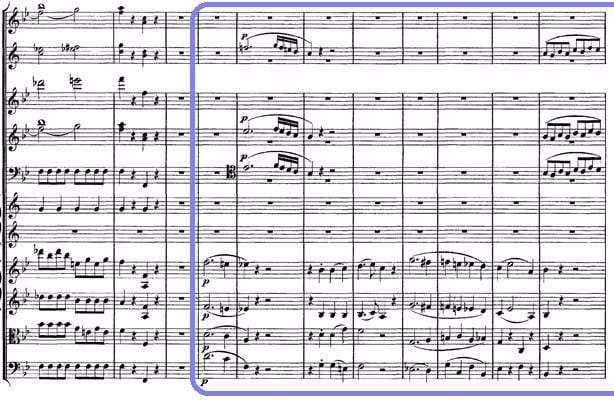

バッハ作曲 パルティータ第1番 変ロ長調

ショパン作曲 ポロネーズ変イ長調 作品53 「英雄」

ラフマニノフ作曲 コレルリの主題による変奏曲作品42

休憩

モーツァルト作曲 ピアノソナタKV282 変ホ長調

ブラームス作曲 6つの小品 作品118

バッハ作曲パルティータ第1番、温かい光がつつみこむようなプレリューディウムから始まり、のびやかな舞曲が続く。丁寧に、実直に、音を紡いでいて、このような演奏をバッハが聴いたらきっと微笑むだろうと思うような演奏だった。和声の進行と音楽の色合いの変化が手に取るように感じられた。ゆったりと歌うメロディーとその周辺をレースのように飾る繊細で細やかな装飾音、豪華絢爛な衣装で大きな円を優雅に描くとプログラムの解説にあったとおり、貴族が優雅に踊りを舞う世界が繰り広げられていた。最後のジーグの動きは速いのだけれども、その速さに飲み込まれず、ベースとなる旋律がしっかり聴こえてきて、素敵だなあと思った。

ショパン作曲ポロネーズ作品53「英雄」、ショパンと言ったらこの曲と思えるぐらい有名な曲、かえってこういう曲ほど、演奏が大変な気がする。聴き手の耳も肥えているだろうから。有名な三拍子のパッセージ、力強く切れもよく輝かしく、音の間から笑顔が見えてきた。喜びが感じられた。中間部のエピソードと感情の変化も、すっと体に入ってくるような感じがした。

ラフマニノフ作曲コレルリの主題による変奏曲、中川さんの本コンサートの演奏が、私にとってはこの曲との貴重な出逢いのきっかけとなる演奏になった。この曲については今までは名前はよく何度もきいていたのだが、いまいちよく分からなかった上に、私もつかもうという努力もあまりしようとしてこなかったのだ。しかし、古楽を聴くようになって、この曲のテーマとなるコレルリ作曲の『ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ』作品5の第12曲で終曲のラ・フォリアが身近な存在になり、原曲でも聴きごたえのあるラ・フォリアに対して、ラフマニノフはどのような変奏曲を書いたのだろうという好奇心も湧いていた。コレルリのラ・フォリアのテーマから始まったと思ったらたちまちベールのかかったような眩惑的な世界が、するどく激しいスタッカートによる挑発的な世界が、激しき和音と跳躍による激情的な世界が、繰り広げられ、いわゆる変奏曲の領域を超えたラフマニノフワールドで、ぐんぐん音楽が進んでいった。その中に、第何番変奏だろうか、コレルリの原曲からはちょっと想像できないような気がしたのだけれども、のびやかで心休まりしかもとても美しいシーンが登場、音楽ってなんて素晴らしいのだろうと、ラフマニノフやコレルリから離れた気分で聴き入る瞬間があった。曲によって音の硬さ、音色、響きが全く異なっていて、中川さんの音のパレットの豊かさを感じた。そのゆったり心休まるシーンは終曲ではなく、その後再び怒涛の世界が舞い戻ってきた。それにしてもこの曲、ちょっと癖や毒々しいところ、ひねった響きのところもあるな、ラフマニノフで言ったら、早くても音の絵、ひょっとしたらピアノ協奏曲第4番など、後期の作品っぽいな、と思えていたら、まさにその通り。14年の歳月をかけて作られたこの作品は、渡米後に作られた初の作品で、ラフマニノフによるピアノ独奏曲としては、1931年に作られた最後の作品だったのだ。(ちなみに調べてみたら、ピアノ協奏曲第3番の作曲は1909年、音の絵の作曲は1911年、ラフマニノフの渡米は1917年、その渡米前後に他の作曲家の編曲物を多く作っており、ピアノ協奏曲第4番の作曲は1926年、そしてこのコレルリの主題による変奏曲は1931年とのことだった)時間と手間をかけて練られて作られた作品である上に、プログラムの解説にもあったように、アメリカに渡ったラフマニノフの、二度と祖国のロシアには戻ることができないという絶望と苦悩が強く投影されている作品だと感じた。その作品の力がものすごく伝わってきたとともに音楽に吸い取られそうにも感じた。ラフマニノフ、コレルリの原曲に対して「どうです?気狂い沙汰でしょう?主題を隠すにはこうしなければならないんですよ。」と言っていたとのことだがラフマニノフがこの原曲への心酔度合いと自分の個性のぶつけかたの激しさが、音楽を通して伝わってきて、一瞬吸い取られそうになったのかもしれない。素晴らしい演奏だったと思う。

休憩後最初の曲は、モーツァルト作曲 ピアノソナタKV282。この演奏会に行こうと思った第一のきっかけは、今私が練習中のこの曲が演奏されるからであった。第1楽章アダージョの最初から光沢があって包み込むような音、こんな音が出せたらどんなにいいだろうと感じながらも聴き進める。装飾音、私が弾いているのとちょっと違うなあ、どの版を使っていらっしゃるのだろうと好奇心が湧いてきた。そしてその一方で、私の装飾音の解釈も説得力があるのもにせねばという気持ちになった。リピート後は音型や装飾音で色々な変化があった。楽譜に書かれていない、編曲&即興もあったのではないかと思った。モーツァルトの時代は、リピート後で同じような演奏をするのは推奨されず、装飾音などで変化をつけるのが推奨されていたように思えてきた。当時のモーツァルトもこのように演奏していたかもしれない。このような次第で、私は今の所とある本番での演奏ではこの曲はリピートはしないという当初の想いがますます強固なものになったのだが、リピートして少し変化をつける演奏も、出来るようになったら、楽しいだろうなと思った。第2楽章の第1メヌエット、シンプルそうな中にメリハリが感じられた。優美な第2メヌエットに入った途端音色もがらりと変わって心の中で拍手したくなった。推進力のある対話が印象的な第3楽章、素早い曲の進行と感情の変化、そしてオペラを連想するような華麗な終わり方、聴いていて気持ちのよい演奏だった。魅力あるモーツァルトだった!それと同時に、この曲を人に伝わるように演奏をすることの難しさも感じた。これはやばい、相当、念入りに準備しないといけなくなってきた、私^^;

最後はブラームスの作品118、ブラームスの後期の小品ではおそらくもっとも有名な作品群だと思う。一気に雰囲気が叙情的になった。中川さんのこの曲への愛も伝わってきた。全部よかったのだけれど、有名で私も特に好きな作品118-2と作品118-3の感想を。作品118-2、懐かしい印象の出だしから音の幅がどんどん広がっていくのだけれど、その広がっていく過程の各声部の特徴を丁寧にとらえており、この作品の作られ方の精緻さが手に取るように感じられた。メロディーだけではなく、その下を支える声部の奥深さ、そしてここにこんな歌があったのだと思えるところがあった。いつか弾いてみよう、と思いつつもついつい先延ばしにしているこの作品、弾くからにはここまで作品を丁寧に味わいながら弾かなければという思いが強くなった (これでますます先延ばし?)作品118-3は情熱的なバラード。短調部分の激しさと、中間部のロ長調の雰囲気ががらりと変わった部分から見えた笑顔とのコントラストが華麗で素敵だった。しかもこの曲でも内声部の捉え方が丁寧で新たな発見があった。

アンコールはシューマン&リストの献呈。美しい余韻を残して終演。

中川佳美さん、すっかりお気に入りのピアニストさんになりました。富山の方だから、また聴ける機会があるかしら。また、ぜひ演奏会を開いてください!