浦添市は今年度中に広域処理に関する協議会を設立して覚書を締結する予定でいるとマスメディアに公表しています。

したがって、今日か明日にでも協議会が設立されるかも知れません。

しかし、協議会は1市2村の首長が設立して覚書を締結することになるので、首長の承認を受けずに職員の判断(予定)だけで設立することはできません。

そこで、今日は1市2村の議員と住民の皆様のために、協議会の設立に関する注意事項について書くことにしました。

ただし、いつもと違って要点だけを短くまとめて書くことにします。

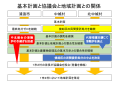

まずは、下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

これは、前の記事に書いた「基本計画」と「協議会」と「地域計画」との関係を整理したフローです。

ここで重要なのは、①浦添市は最終処分ゼロを継続して行く「基本計画」を策定していますが、中城村と北中城村は焼却灰の民間委託処分を継続して行く「基本計画」を策定していること、そして、②中城村と北中城村の村長がその「基本計画」を見直さない場合(焼却灰の民間委託処分を中止することを決定しない場合)は協議会を設立することができないということです。

また、協議会を設立するためには、③1市2村の「基本計画」の調和が保たれていなければならないこと、そして、④その1市2村の「基本計画」と協議会を設立した後で1市2村が共同で策定することになる「地域計画」との整合性が確保されていること、⑤1市2村の「基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことです。

ただし、1市2村において休止している中北組合の溶融炉を再稼動するという選択肢はありません。つまり、中北組合の溶融炉については広域組合を設立する前に廃止しなければならないことが決定していることになります。その理由についてはこれまでに何度も書いてきたので今日は省略します。

したがって、1市2村の職員は首長が協議会を設立する前に休止している溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決定して首長の承認を受けなければならないことになります。

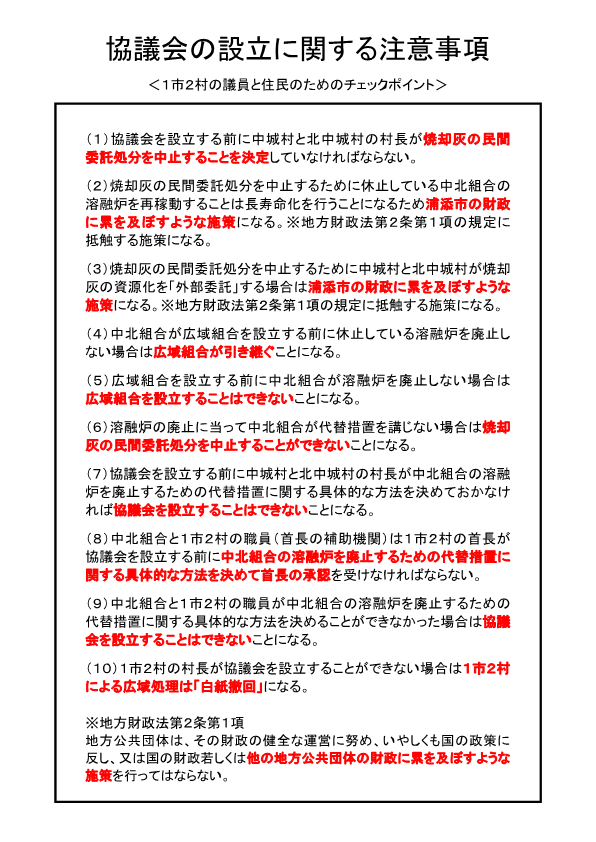

ということで,下の画像をご覧下さい。これは、このブログの管理者が協議会の設立に関する注意事項を整理したものです。

もしも、今年度中に1市2村の首長が協議会を設立して覚書を締結した場合は、この資料と覚書の内容を比較してみて下さい。

特に(2)と(3)は浦添市の市民にとっては非常に重要な注意事項になります。なぜなら、中北組合がこの施策を行うと、広域施設の整備に当って浦添市も国の補助金を利用することができなくなる恐れがあるからです。

字が小さくて読みにくい場合は原寸大の資料をズームアップしてご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

今日の記事はここまでです。

最後に下の画像をご覧下さい。これは一番上の画像の「協議会を設立する時期」を変えただけのフローになります。

協議会は必ず協議会の委員である1市2村の首長が参加して協議を行うことになりますが、「基本計画」の内容がまったく異なる市町村が広域処理を行う場合にこのような事務処理を行うと、その市町村は首長が職務を遂行する時間を無駄に使うことになります。

なぜ、時間を無駄に使うことになるか?

答えは簡単です。市町村の首長で「廃棄物処理法の基本方針」を熟知している首長や「ごみ処理基本計画策定指針」や「地域計画作成マニュアル」といった職員の事務処理用に作成されている国の資料等を熟知している首長はいないからです。

したがって、万が一、1市2村の首長がこのような形で協議会を設立した場合は、明らかに地方自治法第2条第14項の規定に抵触することになります。

【地方自治法第2条第14項】

地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

※最少の経費という概念は非常に曖昧ですが、「基本計画」の調和が確保されていない市町村が広域処理における協議会を設立する場合は、非常に分かりやすい状況になります。