気まぐれにレッスンの資料をまとめていて、かの有名な「蘭亭序」について調べてまとめていた。

私は中国の古典は書くのこそ好きだけれど、あまり詳しく詩意や歴史について捉えてこなかった。

書道というのは、世間的に言って何やら格調高く思われている節がある。

私が所謂脱サラをして個人事業主になったことは非常に危ういことだと思うし、親や親せきからしたら「あいつは四大まで出て何をやっているのだ」と言われかねないようなことだと思う。

しかも私の場合、ただ単に月曜日から金曜日まで会社勤めをすることが面倒になってしまったということがあるので、まあこれは親類には言ってはいないが、ただのどうしようもない奴、というレッテルを張られても良さそうなものだ。

なのにそうならないのは、おそらくそれが、書道、であるからなんとなく安心しているのだろう。

なんと盲目的なことか。

華道や茶道や香道など、日本文化の系統も大丈夫かもしれない。

小説家とか、絵本作家とか、陶芸家とかではダメかもしれない。

これが、ギターで食っていく、となったらもう当然反感を食らっているところだろう。

職の形態において、全然安心なんかではないし、全く同じことなのにも関わらず。

私の素性を知っている親類からはそうは思われないが、もっと言えば、書道をやっている人は人格的にも優れている、そんな見方さえ存在するようにも思う。

「字がきれいな人はちゃんとしている」なんてそんな見方も少なからず存在する。

それだけ権威に守られてきた世界なのだろうし、そういうふうに社会が成り立っているとも言える。

一方で例えば、書の大家、と呼ばれているような先生が書道的にすごくないということもないだろう。

しかし字は記号として、自分が読めて、他人が読めれば、その機能は過不足なく果たされ、一旦終了である。

それ以上の何かを求めるとき、自分が何を求めているのかをよく考えた方が良い。

そしてそれはきっとどうしようもなくて、愛おしいものだろうと思う。

私は人に教えるとき、なるべく、商売的な面から言っても、自分における権威の話を避ける。

まあ、師範資格は一応持っています、程度は言うけれど、そんなものに意味は特にないですよ、とも言う。

どちらかというと、私の字だったり、私という人間だったり、そんなものでやっていきたいと思っている。

そもそも、権威など私には本当に露もあったものではないけれど、私は権威を売りたいわけでは全然ない。

だから、例えば少し人より字が上手く書けるとしても全然ちゃんとなんかしていない、というように振る舞う。

振る舞う、というかそもそもそうだし、師弟関係であろうと同じ普通の人間です、ということにしたい。

しかしこのやり方が商売的に良いのかは、疑問なところもあるけれども。

このひよっこが、とも自分で思う。

と、このようなことは以前にも書いた気がするのだけれど、かく言う私にも、中国の古典については無意識にそういうような見方をしてしまっていた。

単純に外国語なので読み解くのが難しいという理由も大きいが。

しかし今回「蘭亭序」を読んでいて、王羲之や古代の貴族たちもただの人だったのだということがふと腑に落ちたのだった。

いやまあ当然皆ただの人なのだけれど。

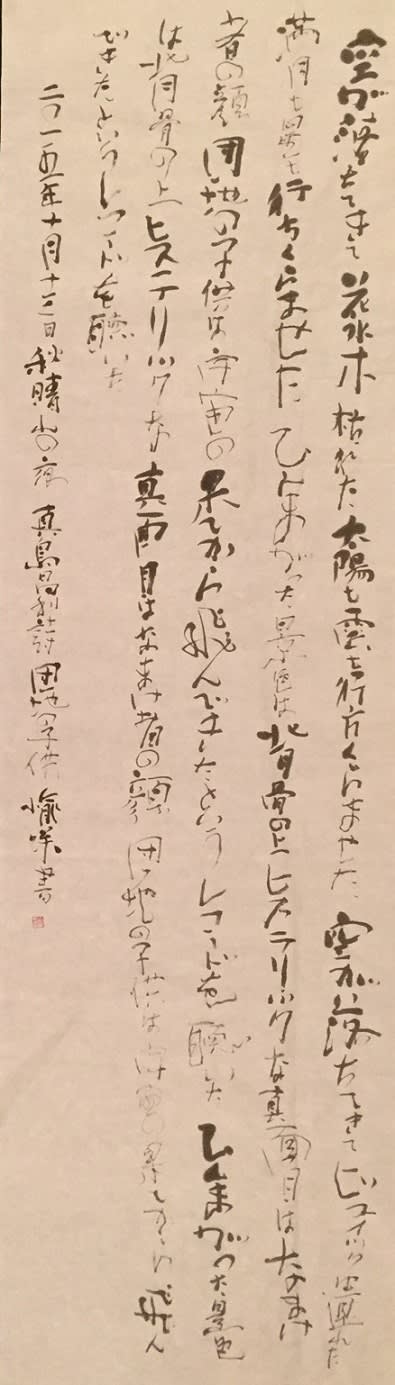

「蘭亭序」は353年に書かれたと言われていて、書において非常に長きにわたりとても崇められている書だけれど、その内容は、詩歌を詠み合う貴族たちの宴で、宴の終わりに詩集をまとめようと王羲之がその序文を綴ったものである。

この宴は、小川から酒が流れてくる間に詩を作り、酒を飲みほして詩を朗詠するというものだったらしい。

また、詩が作れなくても酒を飲みほさなければいけなかったらしい。

どこまで本当なのかは知る由もないが、酒に酔った王羲之が書いたものだと言われている。

この宴の後日、王羲之は100回以上も清書をしようとしたらしいが、一発目に書かれたものを越えることができなかったらしい。

自然で、自由で、艶っぽい書だとは思っていたけれど、そういうことだったのか。

しかしついでに、こんなにも崇められている書だけれど、王羲之の真跡、つまり現物は残っていないらしい。

現存するのは、その時代の書の名手が敷き写しなどをして書かれたものなのだとか。

それもそうと、書かれている内容に、私は改めて酷く感動したのだった。

いかなる事物も、自分と同じ地平に下ろして考える。

これは岡本太郎の「今日の芸術」を読んで肝に銘じたことだ。

私の場合、まずそこから始めていきたい。

以下、「蘭亭序」前文と現代語訳。

永和九年、歳在癸丑、暮春之初。會干會稽山陰之蘭亭、脩禊事也。

永和九年、歳は癸丑に在り、暮春の初め會稽山陰の蘭亭に會す。禊事を脩するなり。

永和九年癸努丑の年、春(三月)初めに、会稽山のかたわらにある「蘭亭」で禊事(曲水の宴)を開きました。

郡賢畢至、少長威集。此地有崇山峻嶺、茂林脩竹、

郡賢畢(ことごと)く至り、少長威集まる。此地、崇山峻嶺、茂林脩竹有り。

大勢の知識人、年配者から若い人まで集まりました。さて、ここは神秘的な山、峻険な嶺に囲まれているところで、生い茂った林、そして見事に伸びた竹があります。

又有清流激湍、暎帯左右、引以為流觴曲水、列坐其次。

清流激湍ありて、左右に暎帯せり。引きて以って流觴の曲水と為し、其の次(かたはら)に列坐す。

激しい水しぶきをあげている渓川の景観があって、左右に映えています。その水を引いて觴(さかずき)を流すための「曲水」(人口の小川)を作り、一同周りに座りました。

雖無絲竹管絃之盛、一觴一詠、亦足以暢叙幽情。

絲竹管絃の盛無しと雖(いえど)も、一觴一詠。亦、以って幽情を暢叙するに足る是の日なり。

琴や笛などの音楽が奏でるような華やかさこそありませんが、觴が流れてくる間に詩を詠ずるというこの催しです。心の奥を述べあうには十分です。

是日也、天朗気清、恵風和暢、仰観宇宙之大、俯察品類之盛、

天朗に気清(すみ)、恵風和暢せり。仰いでは、宇宙の大を観、俯しては品類の盛なるを察(み)る。

この日、空は晴れわたり空気は澄み、春風がのびやかに流れていました。我々は、宇宙の大きさを仰ぎみるとともに、地上すべてのものの生命のすばらしさを思いやりました。

所以遊目騁懐、足以極視聴之娯、信可楽也。

目を遊ばしめ、懐いを騁する所以にして、以って視聴の娯しみを極むるに足る。信に楽しむ可きなり。

目を楽しませ、思いを十分に馳せる、そして(それを述べ合うのは)見聞の楽しみの究極といえます。本当に楽しいことです。

夫人之相興、俯仰一世、或取諸懐抱、悟言一室之内

夫れ人の相興(あいとも)に一世に俯仰するや、或は諸を懐抱に取りて一室の内に悟言し、

そもそも人間が、同じこの世で生きる上において、ある人は一室にこもり胸に抱く思いを人と語り合おうとし、

或因寄所託、放浪形骸之外。

或いは寄するに、託する所に因りて、形骸之外に放浪せり。

ある人は、言外の意こそすべての因だとして、肉体の外面を重んじ、自由に生きようとします。

雖趣舎萬殊、静躁不同、當其欣於所遇、暫得於己、

趣舎萬殊にして静躁同じからずと雖も、其の遇う所を欣び、暫く己れに得るに當りては、

どれを取りどれを捨てるかもみな違い、静と動の違いもありますが、そのそれぞれが合致すればよろこび合いますし、わずかの間でも、自分自身に納得するところがあると、

怏然自足、不知老之將至。及其所之既倦、情随事遷、

怏然として自ら足り、老いの至らんと將(す)るを知らず。其の之く所、既に倦むに及びては、情事に随ひて遷り、

こころよく満ち足りてしまい、年をとるのも忘れてしまうものです。自分の進んでいた道が、もはや飽きてしまったようなときには、感情は何か対象に従って移ろい、

感慨係之矣。向之所欣、俛仰之、以為陳迹、

感慨之に係れり。向(さき)の欣びし所は、俛仰の間に、以に陳迹と為る。

感慨もそれにつれて左右されてしまいます。以前あれほど喜んでいたことでも、しばらくたつともはや過去の事跡となることもあります。

猶不能不以之興懐。况脩短随化、終期於盡。

猶、之を以って、懐いを興(おこ)さざる能はず。况や、脩短、化に随(したが)い、終に盡くるに期するをや。

だからこそおもしろいと、思わないわけにはいかないのです。まして、ものごとの長所・短所は変化するものであって、ついには人の命も終わりが定められていることを思えばなおさらです。

古人云、死生亦大矣。豈不痛哉。毎攬昔人興感之由、

古人も、死生亦大なりと云う。豈、痛ましからずや。毎に昔人感を興ずるの由を攬るに、

昔の人も死生こそ大きな問題だと言っています。これほど痛ましいことはありません。昔の人は、いつも何に感激していたか、そのさまをみていると、

若合一契未嘗不臨文嗟悼、不能喩之於懐。固知一死生為虚誕、

一契を合はすが若し。嘗て、文に臨みて嗟悼せんずばあらず。之を懐(こころ)に喩す能はず。固(まこと)に死生を一にするは、虚誕たり。

割り符を合わせるように私の思いと同じでした。いまだ嘗て、文を作るとき、なげき悲しまないでできたためしはなく、それを心に言いきかせる術はありませんでした。実際に死と生は同一視するなどということはでたらめです。

齊彭殤為妄作、後之視今、亦由今之視昔。

彭殤を齊(ひと)しくするは妄作たるを知る。後の今を視ること、亦由(なお)、今の昔を視るがごとし。

長命も短命も同じなどというのは無知そのものです。後世の人が今日をどうみるか、きっと今の人が昔をみるようなものでしょう。

悲夫故。列叙時人、録其所述。雖世殊事異、所以興懐、其致一也。

悲しいかな。故に時の人を列叙し、其の述ぶる所を録す。世、殊に事、異なると雖も、懐(おも)い興す所以は、其の致(むね)一なり。

悲しいではありませんか。こんなわけで今日参会した方々の名を並記し、それぞれ述べたところを記録することにしました。世の中が変わり、事物が異なったとしても、人々が心に深く感ずる理由は、結局は一つです。

後之攬者、亦將有感於斯文。

後の攬る者も、亦、將に斯の文に感ずる有るらむ。

後にこれを手にとって見てくれる人は、きっとこの文章に何かを感じてくれるにちがいないと信ずる次第です。

電柱に蟻が登りて天高し

私は中国の古典は書くのこそ好きだけれど、あまり詳しく詩意や歴史について捉えてこなかった。

書道というのは、世間的に言って何やら格調高く思われている節がある。

私が所謂脱サラをして個人事業主になったことは非常に危ういことだと思うし、親や親せきからしたら「あいつは四大まで出て何をやっているのだ」と言われかねないようなことだと思う。

しかも私の場合、ただ単に月曜日から金曜日まで会社勤めをすることが面倒になってしまったということがあるので、まあこれは親類には言ってはいないが、ただのどうしようもない奴、というレッテルを張られても良さそうなものだ。

なのにそうならないのは、おそらくそれが、書道、であるからなんとなく安心しているのだろう。

なんと盲目的なことか。

華道や茶道や香道など、日本文化の系統も大丈夫かもしれない。

小説家とか、絵本作家とか、陶芸家とかではダメかもしれない。

これが、ギターで食っていく、となったらもう当然反感を食らっているところだろう。

職の形態において、全然安心なんかではないし、全く同じことなのにも関わらず。

私の素性を知っている親類からはそうは思われないが、もっと言えば、書道をやっている人は人格的にも優れている、そんな見方さえ存在するようにも思う。

「字がきれいな人はちゃんとしている」なんてそんな見方も少なからず存在する。

それだけ権威に守られてきた世界なのだろうし、そういうふうに社会が成り立っているとも言える。

一方で例えば、書の大家、と呼ばれているような先生が書道的にすごくないということもないだろう。

しかし字は記号として、自分が読めて、他人が読めれば、その機能は過不足なく果たされ、一旦終了である。

それ以上の何かを求めるとき、自分が何を求めているのかをよく考えた方が良い。

そしてそれはきっとどうしようもなくて、愛おしいものだろうと思う。

私は人に教えるとき、なるべく、商売的な面から言っても、自分における権威の話を避ける。

まあ、師範資格は一応持っています、程度は言うけれど、そんなものに意味は特にないですよ、とも言う。

どちらかというと、私の字だったり、私という人間だったり、そんなものでやっていきたいと思っている。

そもそも、権威など私には本当に露もあったものではないけれど、私は権威を売りたいわけでは全然ない。

だから、例えば少し人より字が上手く書けるとしても全然ちゃんとなんかしていない、というように振る舞う。

振る舞う、というかそもそもそうだし、師弟関係であろうと同じ普通の人間です、ということにしたい。

しかしこのやり方が商売的に良いのかは、疑問なところもあるけれども。

このひよっこが、とも自分で思う。

と、このようなことは以前にも書いた気がするのだけれど、かく言う私にも、中国の古典については無意識にそういうような見方をしてしまっていた。

単純に外国語なので読み解くのが難しいという理由も大きいが。

しかし今回「蘭亭序」を読んでいて、王羲之や古代の貴族たちもただの人だったのだということがふと腑に落ちたのだった。

いやまあ当然皆ただの人なのだけれど。

「蘭亭序」は353年に書かれたと言われていて、書において非常に長きにわたりとても崇められている書だけれど、その内容は、詩歌を詠み合う貴族たちの宴で、宴の終わりに詩集をまとめようと王羲之がその序文を綴ったものである。

この宴は、小川から酒が流れてくる間に詩を作り、酒を飲みほして詩を朗詠するというものだったらしい。

また、詩が作れなくても酒を飲みほさなければいけなかったらしい。

どこまで本当なのかは知る由もないが、酒に酔った王羲之が書いたものだと言われている。

この宴の後日、王羲之は100回以上も清書をしようとしたらしいが、一発目に書かれたものを越えることができなかったらしい。

自然で、自由で、艶っぽい書だとは思っていたけれど、そういうことだったのか。

しかしついでに、こんなにも崇められている書だけれど、王羲之の真跡、つまり現物は残っていないらしい。

現存するのは、その時代の書の名手が敷き写しなどをして書かれたものなのだとか。

それもそうと、書かれている内容に、私は改めて酷く感動したのだった。

いかなる事物も、自分と同じ地平に下ろして考える。

これは岡本太郎の「今日の芸術」を読んで肝に銘じたことだ。

私の場合、まずそこから始めていきたい。

以下、「蘭亭序」前文と現代語訳。

永和九年、歳在癸丑、暮春之初。會干會稽山陰之蘭亭、脩禊事也。

永和九年、歳は癸丑に在り、暮春の初め會稽山陰の蘭亭に會す。禊事を脩するなり。

永和九年癸努丑の年、春(三月)初めに、会稽山のかたわらにある「蘭亭」で禊事(曲水の宴)を開きました。

郡賢畢至、少長威集。此地有崇山峻嶺、茂林脩竹、

郡賢畢(ことごと)く至り、少長威集まる。此地、崇山峻嶺、茂林脩竹有り。

大勢の知識人、年配者から若い人まで集まりました。さて、ここは神秘的な山、峻険な嶺に囲まれているところで、生い茂った林、そして見事に伸びた竹があります。

又有清流激湍、暎帯左右、引以為流觴曲水、列坐其次。

清流激湍ありて、左右に暎帯せり。引きて以って流觴の曲水と為し、其の次(かたはら)に列坐す。

激しい水しぶきをあげている渓川の景観があって、左右に映えています。その水を引いて觴(さかずき)を流すための「曲水」(人口の小川)を作り、一同周りに座りました。

雖無絲竹管絃之盛、一觴一詠、亦足以暢叙幽情。

絲竹管絃の盛無しと雖(いえど)も、一觴一詠。亦、以って幽情を暢叙するに足る是の日なり。

琴や笛などの音楽が奏でるような華やかさこそありませんが、觴が流れてくる間に詩を詠ずるというこの催しです。心の奥を述べあうには十分です。

是日也、天朗気清、恵風和暢、仰観宇宙之大、俯察品類之盛、

天朗に気清(すみ)、恵風和暢せり。仰いでは、宇宙の大を観、俯しては品類の盛なるを察(み)る。

この日、空は晴れわたり空気は澄み、春風がのびやかに流れていました。我々は、宇宙の大きさを仰ぎみるとともに、地上すべてのものの生命のすばらしさを思いやりました。

所以遊目騁懐、足以極視聴之娯、信可楽也。

目を遊ばしめ、懐いを騁する所以にして、以って視聴の娯しみを極むるに足る。信に楽しむ可きなり。

目を楽しませ、思いを十分に馳せる、そして(それを述べ合うのは)見聞の楽しみの究極といえます。本当に楽しいことです。

夫人之相興、俯仰一世、或取諸懐抱、悟言一室之内

夫れ人の相興(あいとも)に一世に俯仰するや、或は諸を懐抱に取りて一室の内に悟言し、

そもそも人間が、同じこの世で生きる上において、ある人は一室にこもり胸に抱く思いを人と語り合おうとし、

或因寄所託、放浪形骸之外。

或いは寄するに、託する所に因りて、形骸之外に放浪せり。

ある人は、言外の意こそすべての因だとして、肉体の外面を重んじ、自由に生きようとします。

雖趣舎萬殊、静躁不同、當其欣於所遇、暫得於己、

趣舎萬殊にして静躁同じからずと雖も、其の遇う所を欣び、暫く己れに得るに當りては、

どれを取りどれを捨てるかもみな違い、静と動の違いもありますが、そのそれぞれが合致すればよろこび合いますし、わずかの間でも、自分自身に納得するところがあると、

怏然自足、不知老之將至。及其所之既倦、情随事遷、

怏然として自ら足り、老いの至らんと將(す)るを知らず。其の之く所、既に倦むに及びては、情事に随ひて遷り、

こころよく満ち足りてしまい、年をとるのも忘れてしまうものです。自分の進んでいた道が、もはや飽きてしまったようなときには、感情は何か対象に従って移ろい、

感慨係之矣。向之所欣、俛仰之、以為陳迹、

感慨之に係れり。向(さき)の欣びし所は、俛仰の間に、以に陳迹と為る。

感慨もそれにつれて左右されてしまいます。以前あれほど喜んでいたことでも、しばらくたつともはや過去の事跡となることもあります。

猶不能不以之興懐。况脩短随化、終期於盡。

猶、之を以って、懐いを興(おこ)さざる能はず。况や、脩短、化に随(したが)い、終に盡くるに期するをや。

だからこそおもしろいと、思わないわけにはいかないのです。まして、ものごとの長所・短所は変化するものであって、ついには人の命も終わりが定められていることを思えばなおさらです。

古人云、死生亦大矣。豈不痛哉。毎攬昔人興感之由、

古人も、死生亦大なりと云う。豈、痛ましからずや。毎に昔人感を興ずるの由を攬るに、

昔の人も死生こそ大きな問題だと言っています。これほど痛ましいことはありません。昔の人は、いつも何に感激していたか、そのさまをみていると、

若合一契未嘗不臨文嗟悼、不能喩之於懐。固知一死生為虚誕、

一契を合はすが若し。嘗て、文に臨みて嗟悼せんずばあらず。之を懐(こころ)に喩す能はず。固(まこと)に死生を一にするは、虚誕たり。

割り符を合わせるように私の思いと同じでした。いまだ嘗て、文を作るとき、なげき悲しまないでできたためしはなく、それを心に言いきかせる術はありませんでした。実際に死と生は同一視するなどということはでたらめです。

齊彭殤為妄作、後之視今、亦由今之視昔。

彭殤を齊(ひと)しくするは妄作たるを知る。後の今を視ること、亦由(なお)、今の昔を視るがごとし。

長命も短命も同じなどというのは無知そのものです。後世の人が今日をどうみるか、きっと今の人が昔をみるようなものでしょう。

悲夫故。列叙時人、録其所述。雖世殊事異、所以興懐、其致一也。

悲しいかな。故に時の人を列叙し、其の述ぶる所を録す。世、殊に事、異なると雖も、懐(おも)い興す所以は、其の致(むね)一なり。

悲しいではありませんか。こんなわけで今日参会した方々の名を並記し、それぞれ述べたところを記録することにしました。世の中が変わり、事物が異なったとしても、人々が心に深く感ずる理由は、結局は一つです。

後之攬者、亦將有感於斯文。

後の攬る者も、亦、將に斯の文に感ずる有るらむ。

後にこれを手にとって見てくれる人は、きっとこの文章に何かを感じてくれるにちがいないと信ずる次第です。

電柱に蟻が登りて天高し