最近、ひとりでいると、いつも自分の心を試している。

何かも見るとき、何かを書くとき、何かを読むとき、何かを聞くとき、何かを食べるとき。

場合によるけれど、私はこれらをするときに誰かと一緒だと混じりけのない私の判断がうまくできない。

誰かといれば、基本は喋ることに重きを置いているので、感覚の部分を一部放棄する癖があるのかもしれない。

多かれ少なかれ求められていそうな役割を果たそうともしているだろうし、喋ることに真剣で他のことまで気が回らないということもある。

ただ、誰かといてそれを越え割り込んで感覚として入ってくるものもあって、そういうとき私は嬉しくなる。

喋ることを遮るくらい、そういう直感的に良いものに出会えた、という喜びと、他人を気にせず自分が勝手になれた、という喜び。

時々、心が動いていない期間が続くと不安に思うことがある。

私の心が動きづらくなってしまったのだろうか、とか、私は私に飽きてしまったのだろうか、とか。

もっと震えたい、ちゃんと反応してくれ、と心底願っている。

それは本当に不意にやってくる。

「いきなりくる」である。

「昨日はガイコツだったのに、今日はサイダーになってる」

ちょっとしたことで心のジャンプ力を確認できると安心して、また次のを探す。

私は一体、どうなっちゃったのだろうか。

そうなっちゃったのだろう。

そうなっちゃっていたいのだろう。

生活の質を向上させたいと、買った少し高価なタオルが全然使えていない。

つい“バシバシ”のタオルを使ってしまうのであって、それでまた結局“バシバシ”のタオルを使ってしまうのである。

雑巾にすべく切ってしまえと思ったけれど、雑巾ストックが何枚かあってそんなに雑巾ストックを増やしても、と思いしていない。

いっそ“バシバシ”のタオルに墨がこぼれるなどのアクシデントが必要かもしれない。

生活の質を向上させたいと、パン屋さんで食パンを買う。

いつもは1斤100円程度のもので、今回は1斤282円。

ついでにシナモンロールも買ってみる。

パンは、買った高い方を置いておいて安いものを別に買って食べる、ということはあり得ないのでそこは安心。

100円の食パンなどもう買わない、と思えるほどのおいしさを明日に期待して。

トマトミートソースを作るもののなんとなくいまいちで、まずいわけでは決してないけれど、すごく良い、というふうに作れない。

これまでにも何度も作ったことがあるのだけれどすごく良い、となったことが一度もない。

砂糖がポイント、ソースがポイント、など色々とネット上のレシピを漁ってみるものの、もうこうなると私はトマト缶が好きではないのかもしれないと、そのせいにしたくなる。

私が望んでいるトマトミートソースの味の決め手は一体何なのだろう。

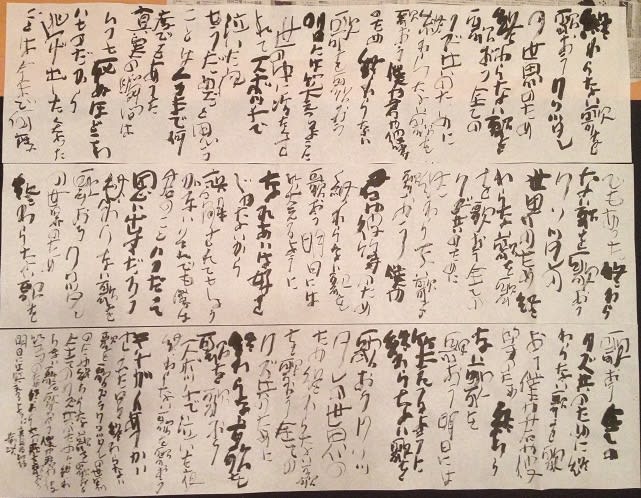

クリスマスのプレゼントみたいに届いたクロマニヨンズのライブアルバム。

私たちが何度もなんども行ったライブの収録版。

びっくりするくらいライブがまるごとそのまま、真空パックされたようなアルバム。

あの会場にいるとわからないけれど、ライブがこんなにも荒削りなものだったとは。

でもそれがどうしようもなく良くて、生々しいから良くて。

リーガルハイが面白すぎて、ついシーズン1を2日間で観てしまった。

ついでにシーズン2の観ていなかった回もいくつか。

ど真面目でど真ん中で、生きているのか死んでいるのかも分からないくらい真っ暗で光り過ぎていて見えないくらい明るくて、そんなとてつもないものを突いたり翻したりする様がたまらない。

たまに覗いている写真家の川内倫子さんのブログのある日の内容がとても印象的だったので、抜粋。

あの人を救えなかった、と言うのは傲慢な感じがする、この人に救われた、というのは盲目的な匂いがする。

人が思うことなど全て勝手だけれど、私も全くこう思っている。

言葉を操れるということは、その時点でそれについてある程度の理解に至っている。

「too much pain」

詞の中に「too much pain」と英語が出てくることを、そこに至るまで気づかずに書いていた。

さも何事もないように書いているけれど。

この詞に対する私の勝手な解釈は、今の私の胸を打つ。

ヒロトの歌声でないと成り立たない。

そして、ピントがぼけている。