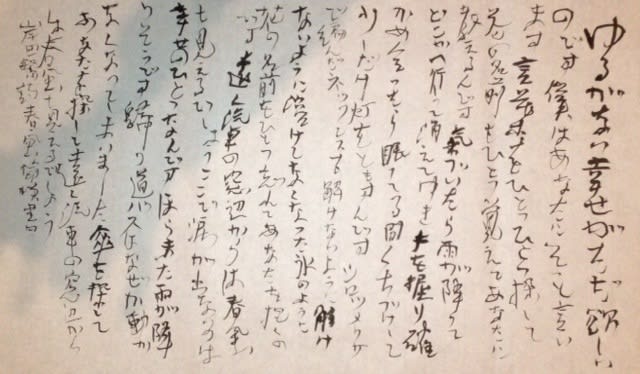

2時間しか寝ていなくてふらふらで倒れそうになりながら用を済ませると、雨が降っていた。

私は家から自転車で20分ほどの距離の駅を最寄駅のように頻繁に使っていて、その駅に自転車を置き去りにするのは憚られるので、天気予報で雨がそのうちあがるのを確認してどこかに行くことにする。

眠い眠いとぼーっとする頭で、いつか機会があれば行こうと思っていた「相田みつを展」。

彼のポエムは「人間だもの」と非常に有名であるが、その他に広告ポスターになっている「一生感動、一生青春」という言葉以外、全然詩を見たことはない。

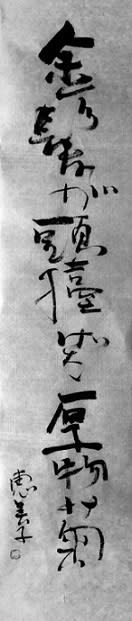

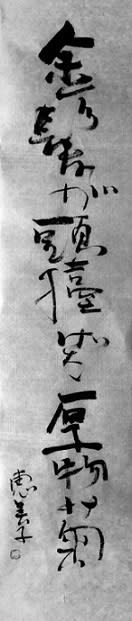

「人間だもの」というところで興味をそそられるわけではないのだけれど、書家の作品としても見てみたいなという気はあった。

当然といえば当然だけれど、私はどんな書作にも、やはり人と比べて興味は断然に高い。

おそらく音楽そのものを愛している人にとってはジャンルを問わず、一通り音楽作品は皆好きなのではないだろうか。

大人800円の有料の展覧会だけあって、会場は広くとてもたくさんの作品があった。

中には相田みつをの写真もあって、私は彼を初めて見た。

誠にまことに勝手ながら、髭がボーボーで、わりと恰幅の良いじいさんをイメージしていたのだけれど、かなりすらっとした人であった。

そして本当に私は彼の「人間だもの」の言葉以外にほとんど何も知らず、彼が元々書について造詣が深かったことも知らなかった。

完全オリジナルであの作風を成しているのかと、簡単に考えていた。

おそらく書体としても多くはなかったであろう当時に、ひとつの作風を生み出すのはとてつもなく偉大なことである。

当然基礎となるものが必要で、元々とても書に長けた人であったらしい。

中国古典「鄭文公碑臨書」の臨書作品も展示があったが、確かに上手い。

相当筆に慣れていて、それでこそのあの作風であるということは、考えてみれば至極納得である。

それに「相田みつを風」という書風、章法は、本人に立脚した誰にも似ない“味”があるという意味で素晴らしい。

まあでも、オリジナルの作風と詩を掛け合わせたあとの、書としての進化はほぼ見られないとは思うけれど。

あと、全部がぜんぶ、一字一字、もっと言うと一画一画が完全に独立していて、連綿と続いていかないので「気脈」がないのは、せっかく筆なのに、とも思う。

もっと書は面白くなるのに、とか、別に私が言うことでもないけれど、思ったりする。

しかしこれは批判でもなくて、本人の重きが詩に置かれたと思えば自然なことなのかもしれない。

あと誰でも「読める字」を目指していたというようなことが説明にあったので、確かにそうならばそうなる。

それにしても、しかしながら、全くと言っていいほど、その詩、言葉たちが私に響いてこない。

眠すぎたからではない。

言っていることが私にとって概念的に新しくないからだろうか。

詩に重きを置いたとはいえ、その詩に本人の“ヤバさ”のようなものを感じられないからだろうか。

彼の言っていることは「リーガルハイ」で言うところの羽生くんのような感じだ。

「民意」という範囲の中の言葉であるように思う。

そういう意味において、民意の代弁者というのは確かに、流行る、売れる。

個展を出て自転車の場所まで戻るが、まだ雨が降っている。

ならばと久しぶりにタイカレーでも食べようと、お店に入る。

寝不足に久しぶりの香辛料が滲みた。

お店を出たら、雨は止んでいた。

昼寝は布団に入ってすることはほとんどないけれど、睡眠という睡眠を取りたかったので布団に入る。

眠たくて、眠たくて、ベッドに吸い込まれていくように寝るのは、とても気持ちが良い。

目を覚ますと、3時間くらいが経っていて、真っ暗だった。

音もなく羽二重餅から秋の雪

私は家から自転車で20分ほどの距離の駅を最寄駅のように頻繁に使っていて、その駅に自転車を置き去りにするのは憚られるので、天気予報で雨がそのうちあがるのを確認してどこかに行くことにする。

眠い眠いとぼーっとする頭で、いつか機会があれば行こうと思っていた「相田みつを展」。

彼のポエムは「人間だもの」と非常に有名であるが、その他に広告ポスターになっている「一生感動、一生青春」という言葉以外、全然詩を見たことはない。

「人間だもの」というところで興味をそそられるわけではないのだけれど、書家の作品としても見てみたいなという気はあった。

当然といえば当然だけれど、私はどんな書作にも、やはり人と比べて興味は断然に高い。

おそらく音楽そのものを愛している人にとってはジャンルを問わず、一通り音楽作品は皆好きなのではないだろうか。

大人800円の有料の展覧会だけあって、会場は広くとてもたくさんの作品があった。

中には相田みつをの写真もあって、私は彼を初めて見た。

誠にまことに勝手ながら、髭がボーボーで、わりと恰幅の良いじいさんをイメージしていたのだけれど、かなりすらっとした人であった。

そして本当に私は彼の「人間だもの」の言葉以外にほとんど何も知らず、彼が元々書について造詣が深かったことも知らなかった。

完全オリジナルであの作風を成しているのかと、簡単に考えていた。

おそらく書体としても多くはなかったであろう当時に、ひとつの作風を生み出すのはとてつもなく偉大なことである。

当然基礎となるものが必要で、元々とても書に長けた人であったらしい。

中国古典「鄭文公碑臨書」の臨書作品も展示があったが、確かに上手い。

相当筆に慣れていて、それでこそのあの作風であるということは、考えてみれば至極納得である。

それに「相田みつを風」という書風、章法は、本人に立脚した誰にも似ない“味”があるという意味で素晴らしい。

まあでも、オリジナルの作風と詩を掛け合わせたあとの、書としての進化はほぼ見られないとは思うけれど。

あと、全部がぜんぶ、一字一字、もっと言うと一画一画が完全に独立していて、連綿と続いていかないので「気脈」がないのは、せっかく筆なのに、とも思う。

もっと書は面白くなるのに、とか、別に私が言うことでもないけれど、思ったりする。

しかしこれは批判でもなくて、本人の重きが詩に置かれたと思えば自然なことなのかもしれない。

あと誰でも「読める字」を目指していたというようなことが説明にあったので、確かにそうならばそうなる。

それにしても、しかしながら、全くと言っていいほど、その詩、言葉たちが私に響いてこない。

眠すぎたからではない。

言っていることが私にとって概念的に新しくないからだろうか。

詩に重きを置いたとはいえ、その詩に本人の“ヤバさ”のようなものを感じられないからだろうか。

彼の言っていることは「リーガルハイ」で言うところの羽生くんのような感じだ。

「民意」という範囲の中の言葉であるように思う。

そういう意味において、民意の代弁者というのは確かに、流行る、売れる。

個展を出て自転車の場所まで戻るが、まだ雨が降っている。

ならばと久しぶりにタイカレーでも食べようと、お店に入る。

寝不足に久しぶりの香辛料が滲みた。

お店を出たら、雨は止んでいた。

昼寝は布団に入ってすることはほとんどないけれど、睡眠という睡眠を取りたかったので布団に入る。

眠たくて、眠たくて、ベッドに吸い込まれていくように寝るのは、とても気持ちが良い。

目を覚ますと、3時間くらいが経っていて、真っ暗だった。

音もなく羽二重餅から秋の雪