こんな本を読んでみた。

「若い読者に贈る」って書いてあるから、ちょっと気が引けたけどwww。

それはともかく、儂がこの本を読んでみたいなと思ったきっかけは、この本の第14章「進化と進歩」に出て来る「トカゲはヒトより優れている?」という所に、興味を覚えたから。もちろん、フトアゴヒゲトカゲのぼあちゃんを飼ってるからだけどw。

この章はこんな書き出しで始まる。

「そんなにヒトは偉いのだろうか」

私たちは、すべての生物の中で、ヒトが一番偉いとも思いがちである。・・・何を偉いと思おうが、それは人の自由である。・・・個人的な問題であって、一向に構わない。構わないけれど、それが事実だと言われると、少し問題が出て来る。・・・

そして、

脊椎動物の体に含まれるタンパク質が古くなってできて来る有害なアンモニアを、水中に住んでいる魚類は、周りの水に溶かして直接捨てられる。しかし、陸上生物はそれができない。そのため、人間を含む哺乳類はそれを多量の水に混ぜて捨てている(つまり、オシッコ)。爬虫類や鳥は、それを水に溶けない尿酸に変えているので、捨てるために水をほとんど使わない。陸上生物にとって水を手に入れることは大変なことなのに、哺乳類はその水をたくさん捨てているが、爬虫類や鳥類は水を捨てずに済んでいる。つまり、爬虫類や鳥類は、哺乳類よりも陸上生活に、より適している。

・・・・・

系統樹A(上の写真)だと、ヒトは進化の最後に現れた、一番優れた生物であるかのような印象を受ける。しかし、陸上生活への適応という意味では系統樹Bの方がわかりやすく、これだとニワトリが一番優れた生物であるかのような印象を受ける。

「走るのが速い」ことを「優れた」と考えるなら、一番優れた生物はイヌ、「泳ぐのが速い」ならコイ、「計算が速い」ならヒトと、何を「優れた」と考えるか、つまり何を「進歩」と考えるかによって、生物の順番は入れ替わる。

といった内容のことが書かれている。

儂、これってまったく正しいことだと思う。と言うか、昔からこういう考え方。

さらに、

いろいろと考えてみると、客観的に優れた生物というものは、いないことがわかる。陸上生活に優れた生物は、水中生活に劣った生物だ。走るのに優れた生物は、力に劣った生物だ。チータのように速く走るためには、ライオンのような力強さは諦めなくてはならない。

そして、計算が得意な生物は、空腹に弱い生物だ。脳は大量のエネルギーを使う器官である。私たちヒトの脳は体重の2%しかないにもかかわらず、体全体で消費するエネルギーの20~25%も使ってしまう。大きな脳は、どんどんエネルギーを使うので、その分たくさん食べなくてはいけない。もしも飢饉が起きて農作物が取れなくなり、食べ物がなくなれば、脳が大きい人から死んでいくだろう。だから食糧事情が悪い場合は、脳が小さい方が「優れた」状態なのだ。

と続く。

儂、やっぱり今こそ、この地球で一番優れているのは人間だという価値観を変えるべき時だと思うんだよね。

これ以上書くと、ネタバレ、いや著作権侵害とかにもなりそうだからやめておくけど、とにかく面白い。

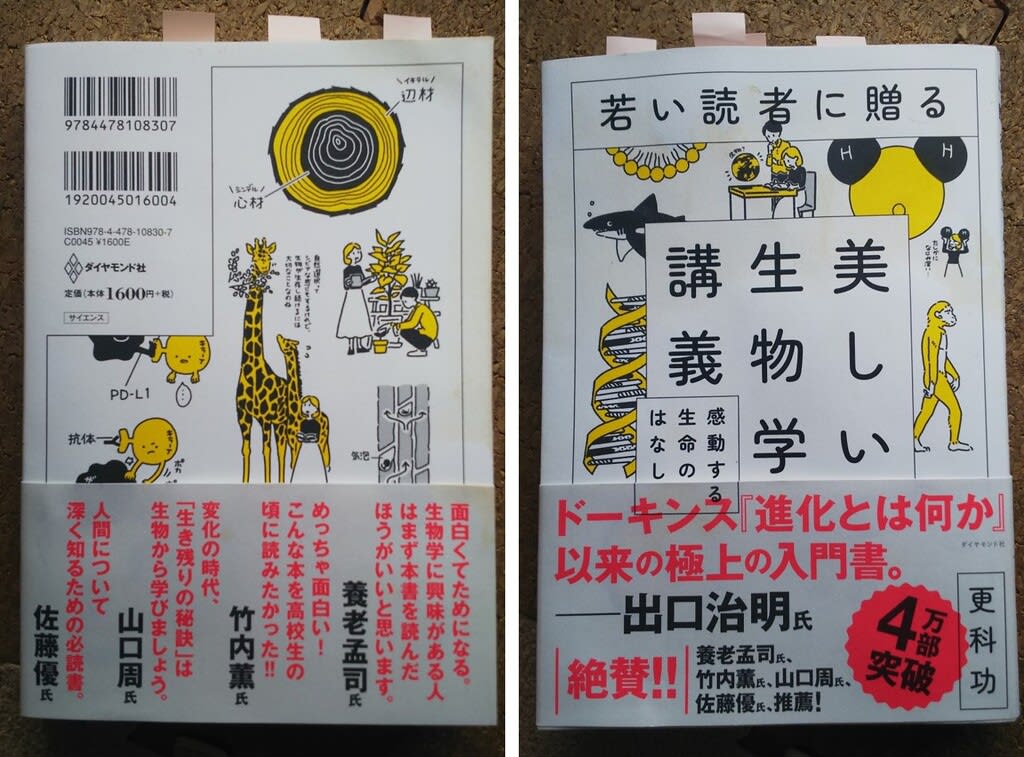

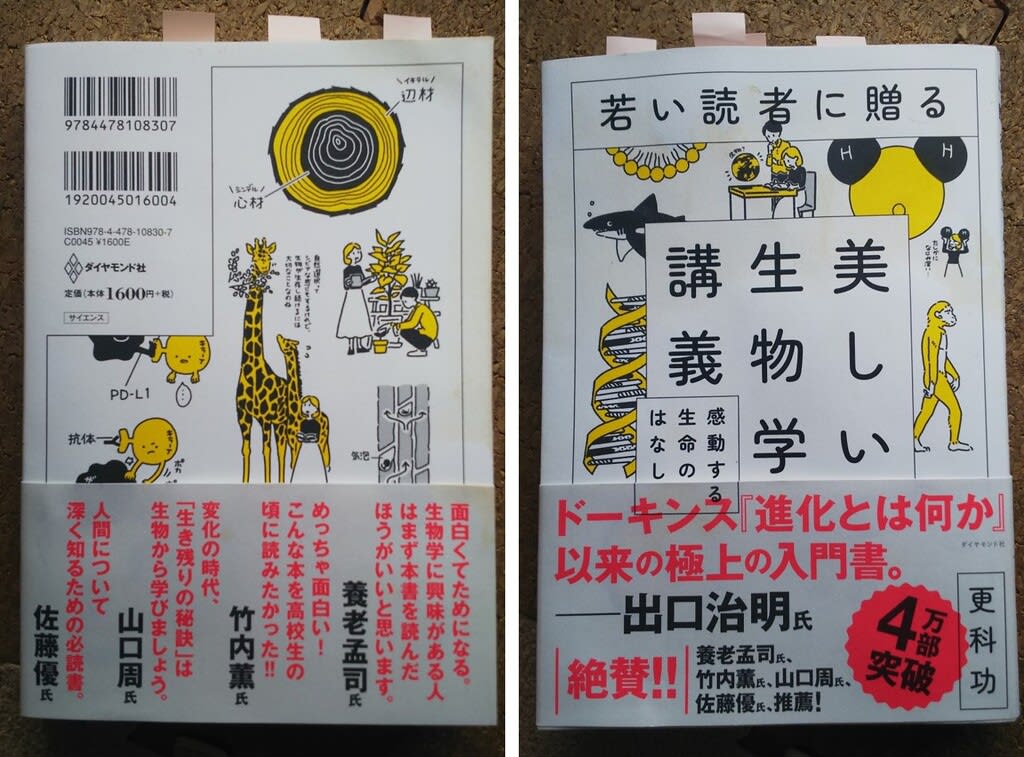

もちろんこの本は、こんなことばかりが書かれているわけじゃない。上述したこと以外にも、今流行の免疫のこととか、あるいはがんのこととか、あるいは一気飲みのこととかw、いろいろと興味深いことがたくさん書かれている。

そして、本の帯にある推薦者の名前を見てもわかるように、その筋の専門書ではないので、誰にでもわかると思うし、生物に興味がある人や動植物が好きな人が読めば、絶対に面白いと思うはず。

儂、「生物学」っていう括りの本を読んだのは、大学受験の時と大学1年の時以来かも。儂の専門分野は「生物学」や「化学」なんかが基礎になるから、その後もずっとなんらかの形で関わりはあった。でも、専門が進むにつれ、だんだんと限られた領域や範囲のことばかりになって、例えば、「遺伝」と付く事柄だと、遺伝子、さらにRNAとかDNAのことは勉強してたけど、いわゆる遺伝学はまったく記憶の外、といった感じだった。

だから、この本を読んで、いわゆる生物学のことをもう一度おさらいできて良かった。忘れてた事も新しく知ったこともたくさんあって、とっても勉強になりました。