おはようございます!

暑さの裏側に、ほんの少しばかり秋の気配が漂っているようにも感じる@湘南地方です。

さて、初見でチラッと調べた時になかなか厄介だったのでなんとなくスルーしていたのですが、

“解説して!”のリクエストをいただいたので本日取り扱う標記の件。

既にいろんなメディアが取り上げているけど、遅まきながらちょっとだけ掘り下げ。

※裁判所係属中の事件ですが、本記事は複雑な背景事情を少しでも整理することを意図したもので、

その結果を予見するものでも一方当事者に加担するものでもありません。

※情報ソースは、各当事者のWebサイト、J-Platpat、及び審査基準・逐条解説・過去の審決/判決例です。

読み物として書くとあまりに冗長になるので、講義ノート的に。

ーーーーー

【事案の整理】

[当事者]

(原告)AFURI株式会社:ラーメンチェーン店

(被告)吉川酒造株式会社:酒造会社

[使用状況]

(原告)

企業サイト

※サイトを見る限り、「飲食物の提供(=ラーメン屋)」の範疇にとどまる使用。ただし、以下記載あり。

「当社は、2017年からアメリカで日本酒を提供してまいりましたが、新事業の一環として、日本国内で日本酒事業への進出を図っており、現に国内外数店舗において、下記の「AFURI」ブランドの日本酒の提供を開始しています。

当社は、この日本酒事業の進出のために、2020年に日本酒に関する「AFURI」の商標登録(登録番号第6245408号)を取得致しました。新事業への進出に際して、その分野であらかじめ商標登録を取得する行為は、必要なことです。

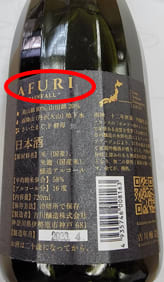

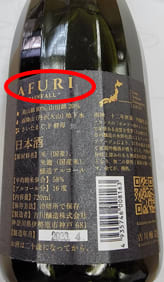

しかしながら、期せずして新型コロナ感染拡大により、新事業である日本酒事業への進出を一時的に中止せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。コロナ禍の状況がやわらぎ、新事業である日本酒事業を再開しようとした矢先に、酒蔵を保有している吉川醸造社が、大手不動産会社であるシマダグループ株式会社によって買収され、酒蔵の再生ビジネスとして、吉川醸造社が、日本酒に「AFURI」を使用して販売している事実が発覚しました。吉川醸造社は、「雨降山」を意味する「雨降」を商標登録しておりますが、「雨降」だけでなく、当社が日本酒に関しても登録している「AFURI」を使用していたのです。吉川醸造社が当社の商標権を侵害していることは、下記の写真を見れば明白です。」

(被告)

オンラインショップ

ラベルにて「雨降/AFURI」の態様で使用。

※そのほか、原告側サイトにて以下の使用態様を摘示されている。

[出願/登録状況]

以下、酒類に限定。

(原告)

第6245408号「

AFURI」

※追記:2023/8/16付けで無効審判請求されてますね。 またそれ以前に2023/5/12に判定請求されています。

「無効審判」は、その登録を訴求的に消滅させるための手続き、「判定請求」は特定の使用行為が本件商標登録にかかる商標権の効力の範囲内かについて、特許庁の公権的見解を求める手続きです。いずれも被告サイドが請求したものと推測されます。

第6609896号「

AFURI/阿夫利」

第6609897号「

図形+AFURI」

第6646765号「

阿夫利」

他、これらの商標を出願中

①②③。

(被告)

第6409633号「

雨降」 ※無効審判係属中(無効2022-890068)

他、これらを出願中

①②。

【問題の所在】

1.両社サイトから垣間見える争点

(被告サイトより)

「また、当社は

「雨降」の読み方としてローマ字のAFURIと記載していること、また

そもそも「阿夫利」「あふり」は地域・歴史・文化に根差した名称であることから、当社商標の使用はAFURI社の商標権を侵害するものではないと考えております。AFURI社にご理解を求めてきましたが、訴訟に至ったことは誠に残念です。」

(原告サイトより)

上述の通り。

・日本酒事業実施の動きは過去にあった。

・コロナ禍でペンディングになっていた。

※約3年間というのがミソ=不使用取消の対象となる期間が経過

2.原告は、実際に「日本酒事業」を国内において実施しているのか?

※個人的には、ここが「?」と思っている。

単に自己の飲食店での提供にとどまる(つまり、保護範囲とはズレた範囲での使用)ではないのか?この点事実確認が必要。

ただし、

:サイトの文書の限りでは、現状実施している(商標の使用をしている)

:“一時的に中止”→不使用取消の可能性は不明(訴訟に及んでいる以上このリスクは消していると思うが)

3.地名「阿夫利」は、指定商品「日本酒」において独占対象となるのか?

→地名は、原則的には独占対象にならない。

4.地名を欧文字表記した「AFURI」は、指定商品「日本酒」において独占対象となるのか?

ここは、商標法3条1項3号の「普通に」の解釈の問題

(過去の審決例)

○「NANAO」が「七尾」のローマ字表記と理解される場合があるとしても、産地販売値表示とは言い得ないとした例(S58-24230)

○「Maiami」がフロリダの「Miami」の表音と同じだが綴り字が異なり造語と認められた例(2018-16297)

×「BISYU」「BISHU」が「尾州」のローマ字表記と認識され、産地販売値表示とされた例(2017-7221)

○「TORIDE」が「取手」の表音をローマ字表記したものだとしても「砦」のそれともいえるから「取手市」を常に想起させるとは言い難いとされた例(2009-1637)

↓

「AFURI」が直ちに/一義的に「阿夫利」を想起させるといえるか?

そうならば3条1項3号の要件を満たさず無効理由を有することになり、また現状も商標権の効力が及ばない(26条1項2号)。

(審決例を踏まえた考察)

・「ローマ字表記」でも、商標法に言う「普通に表示」に該当する、とされる例はある。

・問題は、当該表示(本件では「AFURI」のローマ字表記)が「産地販売地」と認識されるか?

・なお、「阿夫利山」は、神奈川県伊勢原市にある大山の“通称”。

“通称”について商標法上の「産地販売地」と認定された例(かっぱ橋道具街(2005-5704)、アメ横(H06-9345))と認定されなかった例(はざま湖畔(S62-2354))両方ある。

個人的な所感としては「阿夫利」自体が「かっぱ橋」や「アメ横」ほどの周知性を得ているとは言えず、まして「AFURI」のローマ字では尚のこと特定の地名を想起することは難しいのでは?という心証。

5.被告の登録商標が「雨降」であるのに対し使用商標が「雨降/AFURI」あるいは「AFURI」単体である点について

いずれも、「登録商標の使用」ではない (※商標登録を受けて使用可能な商標は、「登録を受けた商標それ自体」であって類似の範囲には及ばない)

“当社は「雨降」の読み方としてローマ字のAFURIと記載していること”は、抗弁として成り立つか?→成り立たない。

6.被告登録商標に対する無効審判の中身の推察

おそらく、“[アフリ]の称呼を生じる→先行である原告登録商標と類似(4-1-11)”との主張か。

→認められれば登録が消滅して被告にはダメージがある、認められなければ「AFURI」部分がフリガナであるとの主張自体が成り立たない。

※3条も主張しているかもしれない。

【所感】

(1)係争の形勢としては、原告の主張に妥当性があるように思われる

(事業開始に先立って権利保護、少なくとも被告の使用態様は形式的には侵害であることは明らか)

主観的な話だが、この形勢にあって原告代表者がSNSで吐露した心情は、理解できなくはない。ただ作戦としては良くない。

法律上は「商標を使用した商品の廃棄請求」は可能だが、それを大々的に振りかざすことは一般感情を刺激する。

(2)被告の勝ち筋としては、

:「AFURI」は地名「阿夫利」の普通表記なので独占性無し+26条(地名を普通に表示)

:「雨降」は造語なので登録妥当。かつそこから生じる称呼は独占性を生じない部分、という主張?

→その表記としての「AFURI」には効力及ばない

※当職所感としては既述のとおり上記主張はやや無理筋。「AFURI」が直接一義的に地名としての「阿夫利」には繋がらない。

(3)本質的に商標権侵害訴訟は、「利益を独占しようとする権利の亡者」と「自由を侵害される無謬な善人」の構図に映るもの。

特に“一定程度公共財”としての性質を帯びている、と世間一般に考えられがちなもの(「ギコ猫」とか「ゆっくり茶番劇」とか)に関して独占を試みた時は特にそう。

実際に制度上、商標登録で享受できる利益は「他人の自由の制限」の元に成り立っている利益。

しかしそれは、一定の競争環境下において、「先願主義」をはじめとした法秩序として予め規定されていること。

事業を恙なく進めるべく予め手を打っていた原告が世論的に不利な立場に立たされてしまう、というのは、

今なお世間一般の知財リテラシーが十分な水準に至っていない、ということの証左といえるかもしれない。

(って、これを書くと叩かれるのかなぁ…。でも大多数の同業者の率直な実感だと思う)

本件は、「地名そのものの独占」というよりは、「地名に由来する名称」「法上独占性を否定されないレベルの周知性しか得ていない通称」の独占の話、

と理解すべきもの。

(4)一方で被告の落ち度は、「登録商標と使用商標が異なること」。結果、登録商標は現状の使用態様について保険になっていない。

直近の出願でも、「先願主義」という観点で、原告に劣後している(原告の①②③の方が被告の①②よりも先願)。

また(これは推測だが)出願時に商標の構成要素として「AFURI」を入れなかったのは意図的で(原告登録商標が先行していたから)、

登録可能性を上げるための判断だったのではないか?

(5)もっとも、“地名にちなんだ名称を独占すること”までもがフェアではない、というのが、場当たり的な法解釈ではなく体系全般を踏まえた上で

「社会的通念」に照らして一般的、ということであれば、今後検討の余地はあるのかもしれない。

いずれにしても本件に関しては、専門家が双方就いた上で法的な見解が相違している以上、司法の場で争うよりほかない状況というのは理解できる。