パラブ・ゴーシュ、科学担当編集委員

宇宙が始まったときに豊富に存在した謎の物質「反物質」が、物質と同じように重力に反応することが、国際研究チームによる最新研究で明らかになった。

反物質は、惑星などを形成する物質とは反対の性質を持つ。

宇宙の始まりであるビッグバンでは、物質と反物質は同じ量が生成された。物質はあるゆるところに存在する一方、反物質は現在では見つけるのが難しい。

物理学者らは長年、宇宙がどのように発生したかを説明するため、物質と反物質の相違点と類似点を発見しようと躍起になってきた。

もし反物質が重力への反応として、落下ではなく上昇するとなれば、我々が物理学について知っていることは吹き飛んでしまっていただろう。

しかし、科学誌「ネイチャー」に掲載された今回の研究で初めて、反物質の原子が沈むことが明らかになった。これは科学的な行き詰まりどころか、新たな実験や理論への扉を開くことになる。たとえば、反物質は同じ速度で落下するのだろうか?

ビッグバンの際、物質と反物質は結合して相殺され、光だけが残るはずだった。なぜそうならなかったのかは物理学の大きな謎の一つであり、両者の違いを明らかにすることが解決の鍵だ。

物質はどういうわけか、この宇宙創造の初期段階に反物質を抑えた。今回の研究のメンバーの一人、スイスの欧州原子核研究機構(CERN)所属のダニエル・ホッジキンソン博士は、反物質の重力への反応が鍵を握っているかもしれないと指摘した。

「我々は、どのように宇宙が物質にあふれる形になったかを知らない。これが実験の動機となった」と、ホッジキンソン博士は述べた。

反物質を最低温度である絶対零度に近い摂氏マイナス270度に保つため、液体ヘリウムを

システムに加える技師たち

ほとんどの反物質は宇宙ではほんの一瞬、数秒しか存在しない。そのため、実験では反物質を安定して長持ちする形にする必要があった。

ジェフリー・ハングスト教授は30年をかけ、亜原子粒子から何千もの反物質の原子を丹念に作り、それを閉じ込めてから投下する施設を築いた。

「反物質は考えうる限り最もクールで謎に満ちた物質だ」と、ハングスト教授は語った。

「現在分かっている限りでは、私たちの宇宙と同じような、反物質だけでできた宇宙を作ることができる」

「まさに感動的なことだ。この物質が何であり、どのように振る舞うかについて、最も基本的な未解決の疑問の一つだ」

反物質とは?

まずは物質の説明から始めよう。この世界のあらゆるものは、原子と呼ばれる小さな粒子でできている。

最も簡単な形の原子は水素だ。太陽の大部分は水素でできている。水素原子では、プラスの電気を帯びた陽子が真ん中にあり、その周りをマイナスの電気を帯びた電子が回っている。

反物質では、これが逆になる。

CERNでの実験では、水素の反物質である「反水素」が使われた。マイナスの電気を帯びた反陽子が真ん中にあり、その周りをプラスの電気を帯びた陽電子が回っているものだ。

反陽子は、CERNの加速器で物質を衝突させて作られた。その後、光に近い速さでパイプを通り、反物質の研究室に送られる。だがこの時点では、速すぎて研究者には扱えない。

研究の第一段階は、反陽子を遅くすることだ。反陽子を円環に送ってエネルギーを消費させると、制御しやすい速さになる。

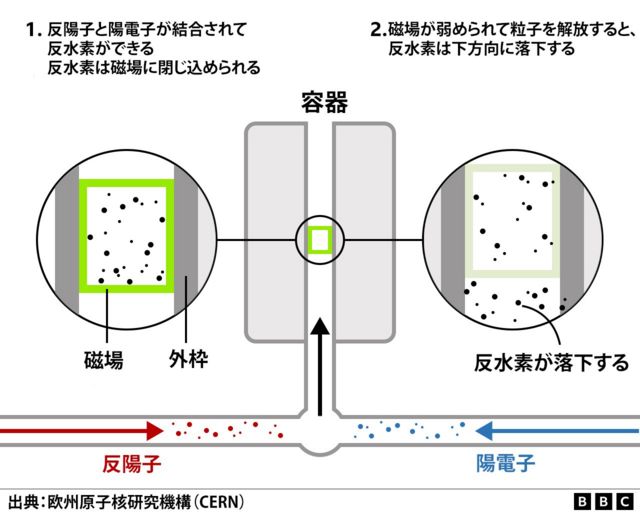

その後、反陽子と陽電子は巨大な磁石の中に入れられ、何千もの反水素を形成するように混ぜられる。

この磁石は磁場を作って反水素を閉じ込める。反物質は我々の世界と接触できないため、容器の壁に当たると壊れてしまうからだ。

この磁場を弱めると、反水素が解放される。その際、反水素が落下するのか上昇するのかをセンサーで検知した。

一部の理論家は、反物質が上方に落下する可能性を予測していた。しかしほとんどの理論家、特に100年以上前のアルバート・アインシュタイン氏の『一般相対性理論』では、反物質は物質と同じように振る舞い、下方に落下するはずだと述べていた。

CERNの研究者たちは今回、アインシュタイン氏が正しかったことを、前例がないほどの確かさで確認した。

しかし、反物質が上に落ちないからといって、物質とまったく同じ速度で下に落ちるわけではない。

研究の次の段階では、実験の精度を上げることで反物質の落下速度にわずかな違いがあるかどうかを見極めるという。

もし落下速度が変わるなら、宇宙がどのようにして誕生したのかという最大の疑問の一つに答えられるかもしれない。