『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)補遺・資料年譜篇』337頁に、菊池正『賢治聞書』からとして「羅須地人協会付近略図」が採りあげられている。「昭和四七年十月一日付き」と括弧内に記されているが、その後に「昭和二年当時の年齢」云々とあり、この「略図」が当時の「別荘付近略図」に間違えられやすい。

菊池正の「賢治聞書」は以下のようなガリ版刷りであるが、詳細は大内秀明編著 「賢治とモリスの環境芸術」(有)時潮社2007年に出ているので興味がおありの方はそちらを見て戴きたい。

賢治が桜で「羅須地人協会」とした昭和初期当時は以前にも紹介した。伊藤克己は父熊蔵と一緒に生活をしていたので、「賢治聞書」や「新校本」記載されている様なこれらの家はまだ無かった。またこの聞書には「先生が仂いていた畑というのは、一町歩近くもあったと思います」や「近所の人たちでさえ耕作することを好まなかったようです。」などと有るが我が家ではその近所に畑があった。伊藤与蔵が間違えたのか菊池が聞き違えたのかは分からないが、どうも聞き書きとしても誰かが書いたものにしても、よほど注意・その内容を心して読まないとゝ最近特に思う。

「ワルトラワラ・第38号」(2015・2・1発行)を賢治研究者のA先生からいただいた。その122ページに

「●賢治周辺の聞き書き18 賢治エピソード落穂拾い 第二十一話 荻堀橋と安野橋 」と題して泉沢喜雄氏が書かれていたので、わたくしにとっては懐かしい場所なので拝読をした。泉沢氏は花巻の方のようですので、わたくしのこれから書きますのは蛇足です。

豊沢橋と荻堀橋との中間ほどに、砂利を運び出すための道路に沿って川原に下りる馬車道が作られていた。地図で言ふ荻堀と豊沢川の土手までの川原の草原が、佐藤隆房や関登久也の本に書かれている「エピソードの舞台」であった。

荻堀橋から約150m程の上流に、小川と少し高くなっていた小笠原農園の間に、我が家で地主から借りて耕作していた稲田が有った。この小川は「こおほね」等の良く生えていた湧水の小川で清流にふさわしい小川であった。南側の斜面崖伝いには、東北本線鉄橋ちかくまでクルミの木の古木に、夕焼け近くになるとカラスの大群が山にかえっる途中の集合休憩地であった。

この荻堀橋は南部叢書(第九册)「二郡見聞私記」(144・242p等)には「扇子堀」橋とある。

前回のブログに、 宮澤賢治と「アザリアの友たち」アザリア記念会事務局長・向山三樹氏よりコメントをいただいた。その全文は以下のようなものである。序でであるからわたくしのも載せておく。

河本緑石研究会を拝見して

保阪嘉内住所 (向山三樹) 2014-11-03 20:41:12

保阪嘉内とアザリアの友たちの交友に関心をもっていただきありがとうございます。ご指摘の件ですが嘉内の住所は当時の手紙では他は全て東長崎と記載してあり、次男の保阪庸夫氏にも確認しました。従って河本義行さんが単純に間違えたものと思います。砂鉄精錬と鉄工所も無関係に思われます。今後ともよろしくお願いします。保阪嘉内・宮沢賢治アザリア記念会事務局長向山三樹

河本さんが単純に間違えた? (ヤジュル) 2014-11-04 17:12:08

向山様

コメント大変有難う御座いました。お礼申し上げます。

豊島区には、西武線の東長崎駅は在りますが、地名に東長崎は確か無かったと思いますが。当時は長崎仲町・長崎南町は在りましたが。東長崎がお解りでしたならご教示お願いいたします。

わたくしも以前調べたこともあるのですが、宇津木令氏の「東京長崎物語」をご覧ください。http://www.geocities.jp/netreal_bookbox/bird_eyes/start/w_n.htm

河本緑石氏が単純に間違えたのではないのです。河本氏の名誉のためにも保阪家に有るのでしたなら、向山さん是非お教え願いたいのです。それから

本緑石研究会 【長崎東or東長崎?】

この住所について

ロゴス古書さんのブログに http://blog.goo.ne.jp/rogosu123 「河本緑石の書いた保阪嘉内の住所が長崎東とあったので年譜の修正を」という指摘がありましたが、「アザリア記念会」の向山三樹さんから「他の手紙の住所は全て東長崎とあり保阪庸夫氏にも確認しましたが、河本緑石が単純に長崎東と書き誤ったものと思われる」とのコメントがありました。お伝えしておきます

わたくしは「年譜の修正を」などとは書かなかった。ここでは仏教のように空を論じるのではなく、科学にそくした実証的で、かつ合理的な思考法の形成過程を望みたいものと思っただけである。

(地図 東京都豊島区町名の由来抄 より)

一週間ほどまえ「河本緑石研究会」がFacebook 写真覧に保坂宛のはがき写真等を発表されていた。

保坂嘉内宛河本緑石書簡⑤は、昭和8年1月5日 東京市豊島区長崎東町三ノ八0七であった。

旧長崎東町の三は一部現高松一丁目である。年賀状の宛先住所は「岩囗鉄工場」内の住所と思われる。

保坂年譜によると この頃「アミノ酸醤油・砂鉄製錬など農村副業の研究を行う」とある。砂鉄製錬とこの住所内の鉄工場との関連はわたくしには解らないが、雑司ケ谷に転居する前の事のようである。

(現在の地図上では 高松一丁目「千川中学校」下側の{火}とある一画)

一部年譜には、「昭和七年三月豊島区東長崎に転居」とあるがこれは間違いであろう。東長崎と長崎東は場所が全く異なる。

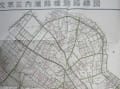

賢治 「羅須地人協会時代」少し前の地図です。

(拡大してご覧下さい) 「複製禁止」

※ 地図拡大は、二段拡大になっております。

北上川の「渡し場」が見られます。

一部の桑畑は、関東のような桑の密集植えではなく、桑の木と大豆や麦等の間作栽培畑です。

丸小淵は尊菜の宝庫でした。

釜場に見える「文」は南城小学校で、立てに見える所は賢治等が使用した校舎を移築したもの、逆エルの黒く見える上の所は講堂です。この図で大体の時代が判明すると考えられます。