武生駅からバスで30分、和紙の里駅で下車するとすぐにあるのが

越前和紙の里です。

230mの和紙の里通りに、紙漉きの見学や体験が出来たり、歴史が学べたりと、越前和紙に関連する施設が集まっています。

越前和紙は奈良時代の正倉院文書の中にも登場するそうで、とても長い歴史があります。

日本で初めてつくられた全国通用紙幣「太政官札(だじょうかんさつ)」も、越前和紙が使われました。

今のお札は洋紙が使われていますが、偽造防止の「すかし」の技術は越前和紙の職人が開発した「黒すかし」という技法が使われているのだそうです。

紙の文化博物館

越前和紙の歴史博物館です。

様々な和紙や和紙に関する歴史資料などを展示しています。

越前和紙がどのようにしてつくられるのかを、映像で見ることが出来ます。

また様々な和紙がたくさん展示されていて、天井からぶら下げられているのですが、あまりの迫力に圧倒されます。

和紙がこんな使い方も出来るなんて驚きました。

とても綺麗な作品です。

紙の文化博物館で、綺麗な和紙をいただきました。

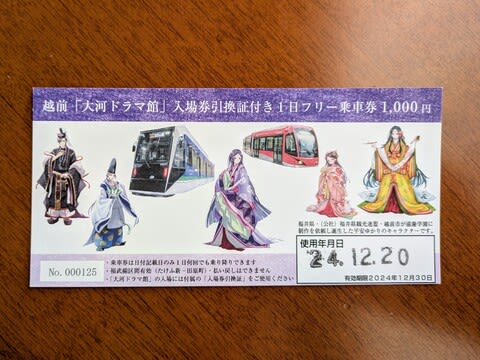

前日に行った大河ドラマ館でもらった来館記念証を見せるといただけました。

こんなに綺麗な和紙、何に使ったらいいでしょうか。

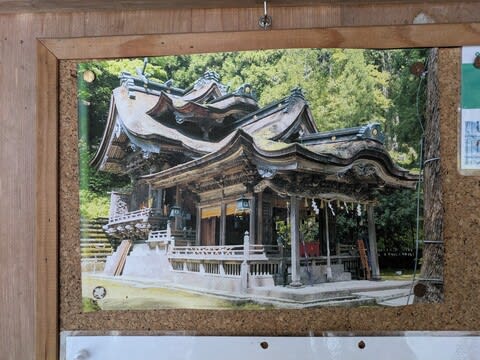

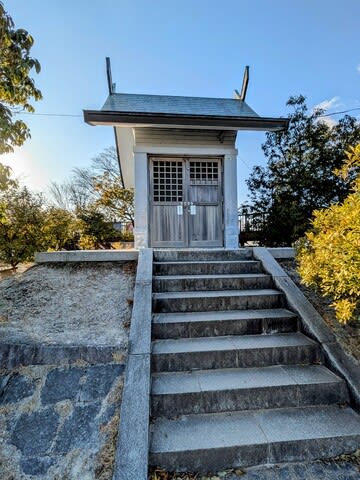

卯立の工芸館

卯立の工芸館

江戸時代中期の紙漉き家屋を移築改修した建物です。

玄関の正面に卯立を立ち上げた「妻入り卯立」という建築様式だそうです。

ここでは実際に和紙づくりの一連の行程が見学できます。

紙の厚さは見た目で判断するようです。

すごいですね。

テレビでは何度も見たことがありますが、実際に見ると体力はいるし、姿勢も体に負担がかかりそうだし、大変な作業だなあと思います。

工芸館に訪ねてきていた地元の男性によると、紙漉きは男性よりも女性の方がいい紙ができる気がするとおっしゃっていました。

「嫁を貰うなら紙漉き娘~」と紙漉き唄にもあるそうで、紙を漉くのは女性の仕事として継承されていたそうです。

パピルス館

ここでは気軽に紙漉き体験が楽しめます。

私もはがき2枚サイズの紙漉きに挑戦。

スタッフの方が手伝ってくれるので心配無用です。

飾りつけと色付けは自分でするのですが、センスがないのでこんな感じ。

和紙の雰囲気でいい感じに仕上がりました。(自己満足

)

越前和紙の里は「お札のふるさと」でもあります。

岡太神社からの帰り道に、紙幣工場「抄紙部」跡地がありました。

看板によると、

1940年(昭和15年)に大蔵省印刷局から依頼され、中国の紙幣用紙を抄造しました。

1942年(昭和17年)には、均一な品質の紙幣用紙を作るため共同工場「抄紙部」を建設しました。

終戦後の昭和21年の新円切り替えで、日本銀行券の新百円券、新千円券の用紙を抄造しました。

当時の従業員数は450名で、手漉きでは稀有な大規模工場でした。

昭和25年末に日銀券用紙の抄造はすべて印刷局直轄工場に移り、10年間続いた昭和のお札漉き立ては幕を閉じました。

手漉きでお札を作っていたんですね。驚きです。

帰りのバスまで時間があったので、お昼ご飯を食べてワッフルもいただきました。

さっくさくで美味しかったです。

ここのマンホールは紙漉きのデザインでした。

実際に和紙の里に来て、見て、体験して、素晴らしい伝統文化だなと感じました。

)、次はこれを目的で行きたいと思います。

)、次はこれを目的で行きたいと思います。

)

)