誰もが知る神話の中に「スサノヲのヤマタノオロチ退治」がありますが、その退治したヤマタノオロチの尾から三種の神器の一つ「草薙剣」が出て現在の熱田神宮にご神体として伝わる話は承知の事実だと思います。

実は、この神話には後日談があって、スサノヲがオロチを切りつけた剣(十握剣(トツカノツルギ)・蛇之麁正(オロチのアラマサ))は「吉備石上の神部の許に在り」と日本書紀にあって、ここで登場する“吉備石上”が今回紹介する岡山県は赤磐市石上に鎮座する石上布都御魂(イソノカミフツノミタマ)神社だと言われています。

其斷蛇劔 號曰蛇之麁正 此今在石上也

其の蛇を斷ちし劒は、號けて蛇之麁正と曰う。 此は今には石上に在り。

(日本書紀 第一 第八段 一書第二)

其素戔嗚尊 斷蛇之劒 今在吉備神部許也

其の素戔嗚尊の蛇を斷ちし劔は、今に吉備の神部が許に在り。

(日本書紀 第一 第八段 一書第三)

「石上」というとまず奈良県天理市に鎮座する石上神宮を思い浮かべますが、由緒には、以下のように記述されています。

大和(天理市)にある石上神宮は物部氏の氏神で、布津魂剣(フツノミタマノツルギ)を御神体とし、有名な七支刀を所持していることなどから、日本書紀による素盞鳴命の剣も、大和説が有力とされているが、岡山藩士の大沢惟貞が寛政年間(1789~1801)に編纂した“吉備湯古泌録”には、記紀をはじめ古代の文献を考証して、素盞鳴命が剣を納めた社は吉備の当社に間違いない、崇神天皇の御代に大和に移したとしている。

と、あります。

同じ“石上”の名称 また、特筆すべきはここの神主さんも“物部”姓をお持ちです。

これは、何を意味しているのでしょうか?

石上布都御魂神社 祭祀:素盞鳴尊 明治以前までは、ご神体であった“十握剣”自体をお祀りしていたと伝わります。「布都御魂」は、まさにそこからの名称の様です。

また、かっての当社のご神体は大松山の頂上の巨石だったそうで「神が天下る磐座である。」と、伝えています。

奥の院へは、ここから暫く歩いた山の上にあります。

登りは急な石段が続きますが15分程で到着です。奥宮は、もうすぐこの上です。

創設時は、こんな荘厳な造りだったようです。明治末に火災で消失してしまったそうです。

奥宮 この裏手全体にある巨石が元々のご神体であり磐座として禁足地となっています。

ここからは禁足地でしたが宮司様の特別な許可を得ることが出来て、全員裸足となり登拝する事が許されました。

大松山の頂上 三角点

磐座東端 幾つかの巨石が集合し磐座全体を構成している様です。山頂周辺は、さすがに松の木が目立ちました。

何やら茶色く変色している部分があります。近づいて見ましょう。

まさしく赤磐! ちなみに市名の赤磐は、旧地名の赤坂と磐梨からだそうです。

今度は、何やら水溜りがありました。

イボ落としの霊水 各地で見られるイボ取り信仰 ここにもそんな伝承があります。霊水による呪力信奉は古代中国の道教が起因しているようです。

【マップ】

赤磐市といえば…。

不思議な遺跡がある事で有名です。

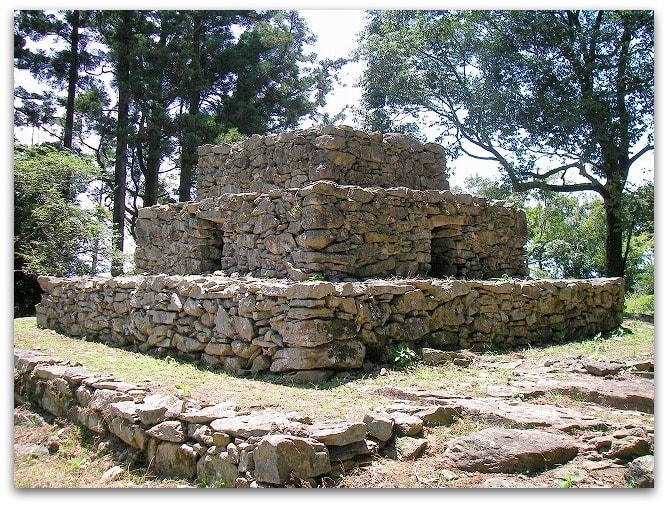

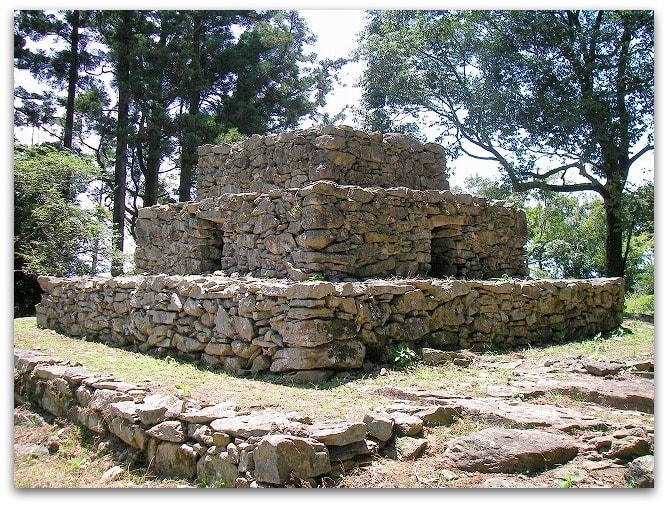

熊山遺跡 方形の三段の石積みから構成されています。

正面から 中央に竪穴の石室があり陶製の1.6メートル長の容器が収められ中から文字が書かれた皮の巻物が入っていたと伝わります。

かつては、仏像が安置されていたのかも知れません。

右後方より この周辺では、同様の大小合わせて三十二基の遺構がみつかっているそうです。

遺構については、山城説、墳墓説など諸説あるようですがここは、室町時代前期頃まで霊山寺という寺院があった事が判っていることから「仏塔」であった説が有力のようです。

同様な遺構に奈良春日大社の近くの頭塔(ずとう)があります。

創建年代こそ異なりますが、やはり同類の遺構であることは間違えないと思われます。

参考記事:暮れから新年にかけての京都・奈良 備忘録PART3

(撮影:2007年8月)

参考文献:祭祀から見た古代吉備 薬師寺慎一著 吉備人出版(2003年)

実は、この神話には後日談があって、スサノヲがオロチを切りつけた剣(十握剣(トツカノツルギ)・蛇之麁正(オロチのアラマサ))は「吉備石上の神部の許に在り」と日本書紀にあって、ここで登場する“吉備石上”が今回紹介する岡山県は赤磐市石上に鎮座する石上布都御魂(イソノカミフツノミタマ)神社だと言われています。

其斷蛇劔 號曰蛇之麁正 此今在石上也

其の蛇を斷ちし劒は、號けて蛇之麁正と曰う。 此は今には石上に在り。

(日本書紀 第一 第八段 一書第二)

其素戔嗚尊 斷蛇之劒 今在吉備神部許也

其の素戔嗚尊の蛇を斷ちし劔は、今に吉備の神部が許に在り。

(日本書紀 第一 第八段 一書第三)

「石上」というとまず奈良県天理市に鎮座する石上神宮を思い浮かべますが、由緒には、以下のように記述されています。

大和(天理市)にある石上神宮は物部氏の氏神で、布津魂剣(フツノミタマノツルギ)を御神体とし、有名な七支刀を所持していることなどから、日本書紀による素盞鳴命の剣も、大和説が有力とされているが、岡山藩士の大沢惟貞が寛政年間(1789~1801)に編纂した“吉備湯古泌録”には、記紀をはじめ古代の文献を考証して、素盞鳴命が剣を納めた社は吉備の当社に間違いない、崇神天皇の御代に大和に移したとしている。

と、あります。

同じ“石上”の名称 また、特筆すべきはここの神主さんも“物部”姓をお持ちです。

これは、何を意味しているのでしょうか?

石上布都御魂神社 祭祀:素盞鳴尊 明治以前までは、ご神体であった“十握剣”自体をお祀りしていたと伝わります。「布都御魂」は、まさにそこからの名称の様です。

また、かっての当社のご神体は大松山の頂上の巨石だったそうで「神が天下る磐座である。」と、伝えています。

奥の院へは、ここから暫く歩いた山の上にあります。

登りは急な石段が続きますが15分程で到着です。奥宮は、もうすぐこの上です。

創設時は、こんな荘厳な造りだったようです。明治末に火災で消失してしまったそうです。

奥宮 この裏手全体にある巨石が元々のご神体であり磐座として禁足地となっています。

ここからは禁足地でしたが宮司様の特別な許可を得ることが出来て、全員裸足となり登拝する事が許されました。

大松山の頂上 三角点

磐座東端 幾つかの巨石が集合し磐座全体を構成している様です。山頂周辺は、さすがに松の木が目立ちました。

何やら茶色く変色している部分があります。近づいて見ましょう。

まさしく赤磐! ちなみに市名の赤磐は、旧地名の赤坂と磐梨からだそうです。

今度は、何やら水溜りがありました。

イボ落としの霊水 各地で見られるイボ取り信仰 ここにもそんな伝承があります。霊水による呪力信奉は古代中国の道教が起因しているようです。

【マップ】

赤磐市といえば…。

不思議な遺跡がある事で有名です。

熊山遺跡 方形の三段の石積みから構成されています。

正面から 中央に竪穴の石室があり陶製の1.6メートル長の容器が収められ中から文字が書かれた皮の巻物が入っていたと伝わります。

かつては、仏像が安置されていたのかも知れません。

右後方より この周辺では、同様の大小合わせて三十二基の遺構がみつかっているそうです。

遺構については、山城説、墳墓説など諸説あるようですがここは、室町時代前期頃まで霊山寺という寺院があった事が判っていることから「仏塔」であった説が有力のようです。

同様な遺構に奈良春日大社の近くの頭塔(ずとう)があります。

創建年代こそ異なりますが、やはり同類の遺構であることは間違えないと思われます。

参考記事:暮れから新年にかけての京都・奈良 備忘録PART3

(撮影:2007年8月)

参考文献:祭祀から見た古代吉備 薬師寺慎一著 吉備人出版(2003年)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます