JR小淵沢駅より南西へ500mほど行った場所に鎮座する大宮神社

その境内に、見事な装飾石祠と陰陽石が祀られていると言う情報を得て早速参拝しに行って参りました。

石鳥居

拝殿 木造の平屋建て、入母屋造り瓦葺き 真壁は白壁の漆喰です。

訪れたこの日はお盆前だったので、盆踊りの飾り付けの最中だったようです。

本殿 覆屋に隠されていますが、拝殿越しに失礼させて頂きました。

祭祀:大宮廼女命(大宮売神)、大国主命、少彦名命

由緒:大宮廼女命を祀った大宮明神と大國主命、少彦名命を祀った淵平明神を合祀して大宮明神と尊称した。仮宮であった大宮明神は、応永元年(一三九六)三月神殿を建立。寛正三年(一四六五)九月拝殿を建て神社の形能を整へた。寛正六年(一四六八)九月神祇官領卜部朝臣良倶郷より宣旨があり社号額を下賜された。貞享四年(一六八七)鱗葺階段欄干付神殿に改築し、享保三年拝殿を改築した。享保十九年石華表、天保十四年(一八四三)三月石階段、明治十年渡殿を建立した。明治六年村社に列する。昭和三十五年屋根を亜鉛葺に葺替へた。(山梨神社庁より)

さて、ここを訪れた目的 装飾された石祠道祖神は、拝殿横の一画に祀られていました。

こちらが、石祠道祖神一対です。

正面より

背面より

まずは、右側の装飾石祠から見て行きましょう。

右斜め前方より 軒の唐破風などの屋根の造りや全体の装飾も緻密で手の込んだ職人の技を伺えます。

獅子山?に載ってる石祠は珍しいのではないかと思います。

そして中央に祀られているものが…。

陽石 いわゆる石棒そのものですね (^^;

左後方より 右側は龍? 左は虎?

そして、石祠の左右壁面にも彫刻が施されています。

右側面 詳しくないのですが神仙思想を描いたものでしょうか?

左側面 同じく龍神と対話している場面でしょうか?

背面 明治以前の仏教の名残が見られる彫刻です。

続いて左側の石祠です。

もちろん「陽」とくれば…。

こちらが陰石となるようです。確かにスリットがあるような…(^^;

こちらの石祠も壁面の彫刻が特徴的です。

右側面 お神酒と御幣ですね。

左側面 こちらもお神酒と御幣が彫刻されています。

背面 こちらは御幣です。石祠にモチーフとされているのはかなり珍しいそうです。

石仏群

こちらは、岩船信仰のなごりでしょう。かつて地蔵が載せられていて地蔵尊だけが他へ移されそこへ石祠を置いたものと推測しています。

岩船地蔵尊は、北杜市だけで21体あるそうで江戸時代当時如何に流行していたのかを伺い知る事が出来ます。

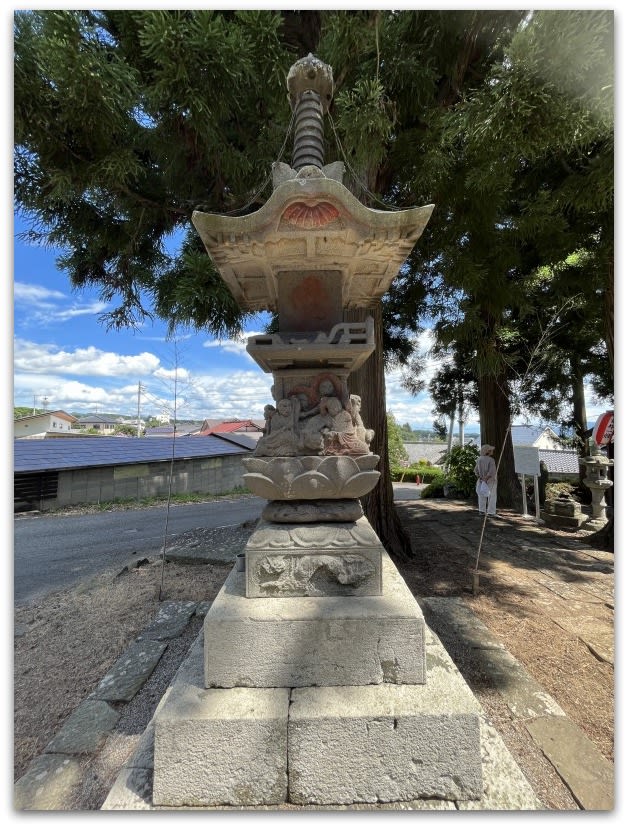

続いて、珍しいのが境内に残されている矢の堂宝篋印塔です。

1813年(文化十年)、高遠石工の池上平右衛門周幸の作

周囲には、見事な十六羅漢が彫刻されています。

現地案内板

義光矢の堂 大宮神社と同じ敷地内にあります。重厚な茅が覆いかぶさる入母屋破風 のお堂です。(沿革は案内板を参照)

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます