今回は、長野県伊那郡辰野町に鎮座する神明神社の紹介です。

中央道伊北インターから三州街道(国道153号線)を北へ2キロほど走り県道203号(与地辰野線)からその先住宅街を抜けた山の裾野に神明神社は鎮座しています。

ここへは、境内に磐座があると言う情報で参拝に訪れたのですが前日降った雪が境内一面に降り積もっていて神秘的な雰囲気を醸し出し見どころも多い一社でした。

それでは、境内を散策して参りましょう。

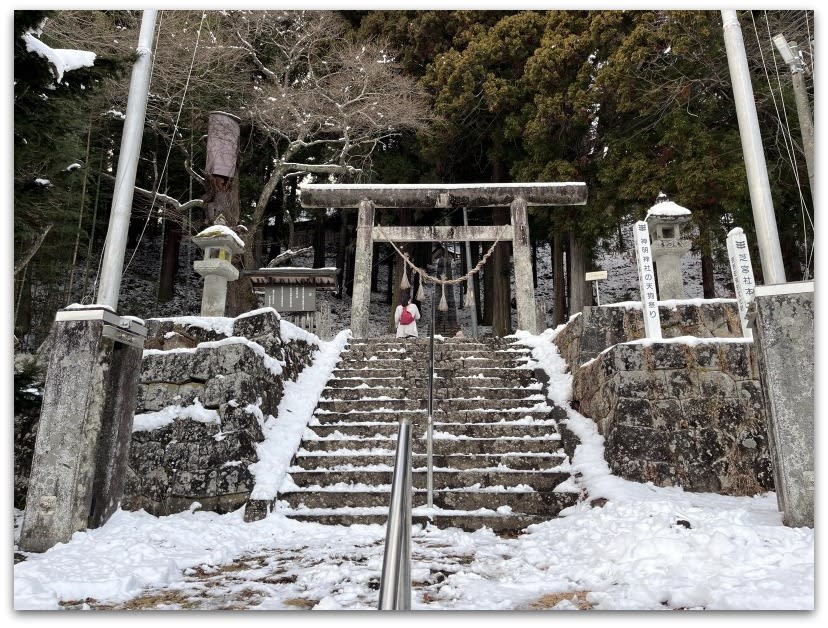

参道入口 靖国鳥居です。

参道石段を登って参ります。積雪があるので一段ずつゆっくりと登ります。

拝殿前に到着です。

狛犬一対

拝殿の造りでまず気になった部分があります。拝殿中央の屋根部分にも鰹木が見られます。知る限り他では見た事が無く珍しいのではないかと思います。

また、破風の部分に鰹木を差し込んだような独特の装飾が見られます。

この地方独特の風習で、お宮参りの際に「扇や麻、真綿」を奉納する習わしがあります。これは、扇は「末広がり」を意味し麻や真綿は長寿を象徴しているのだそうです。

古い風習では、拝殿前に赤ちゃんを寝かせ泣くまで待つと言った慣習があったそうで、子供の無病息災を願う親達の愛情を感じ取ることが出来ます。

古い風習では、拝殿前に赤ちゃんを寝かせ泣くまで待つと言った慣習があったそうで、子供の無病息災を願う親達の愛情を感じ取ることが出来ます。

拝殿と本殿との間にもやはり鰹木が付いています。

覆屋の中に本殿があるものと思われます。

本殿覆屋左後方より

拝殿越しに見える本殿

祭祀:天照大神

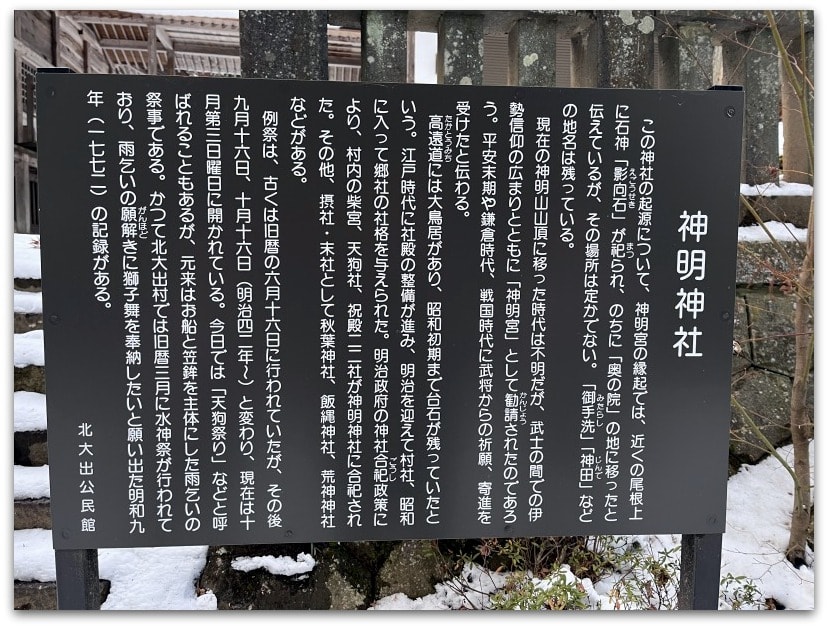

由緒:この神社の起源について、神明宮の縁起では、近くの尾根上に石神「影向石(えごうせき)」が祀られ、のちに「奥の院」の地に移ったと伝えているがその場所は定かではない。「御手洗(みたらし)」「神田(じんで)」などの地名は残っている。 現在の神明山山頂に映った時代は不明だが、武士の間での伊勢信仰の広まりとともに「神明宮」として勧請されたのであろう。平安末期や鎌倉時代、戦国時代に武将からの祈願、寄進を受けたと思われる。 高遠道(たかとおみち)には大鳥居があり、昭和初期まで台石が残っていたという。江戸時代に社殿の整備が進み、明治を迎えて村社、昭和に入って郷社の社格を与えられた。明治政府の神社合祀政策により、村内の柴宮(祭神は建御名方命)、天狗社、祝殿22社が神明神社に合祀された。その他、摂社・末社として秋葉神社、飯綱神社、荒神神社などがある。 (境内案内板より)

神明神社案内

もともとは、由緒にある「影向石」が御神体石で祭祀対象だったもので、奥の院として祀られていた事は由緒より想像できますが果たして今どこにあるのかは、わからないようです。

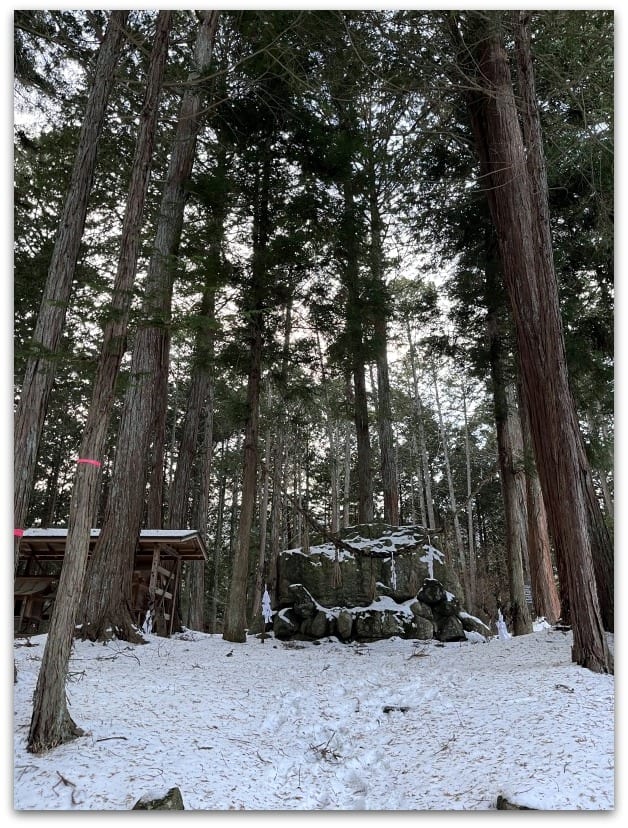

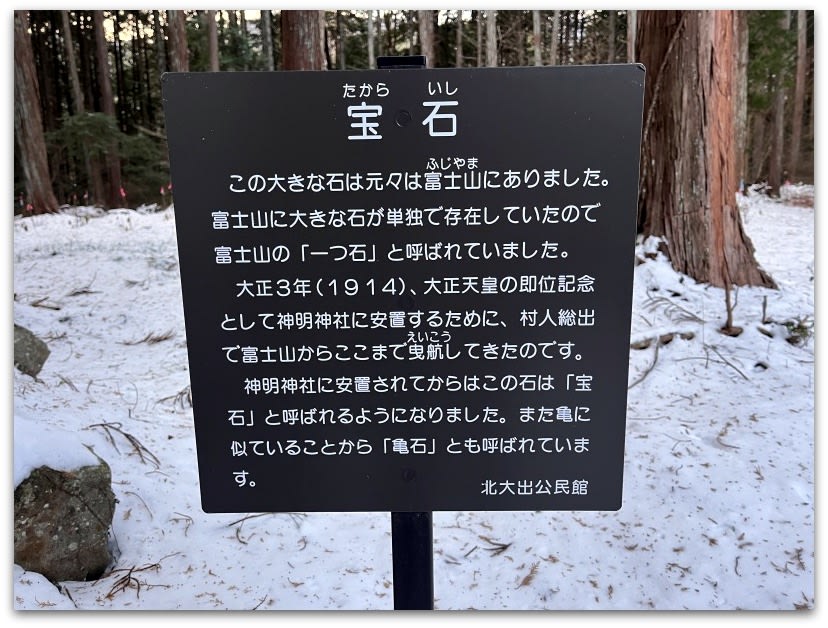

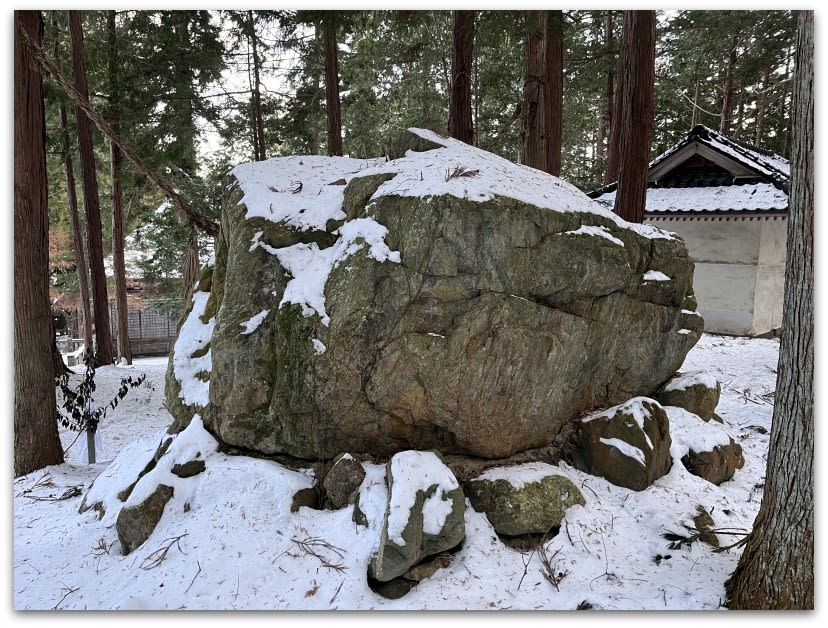

それに端を発したのかは、わからないのですが本殿の左手に「宝石」と言う磐座が祀られています。

雪でわかりにくいですが、別に石段と参道が設けられています。

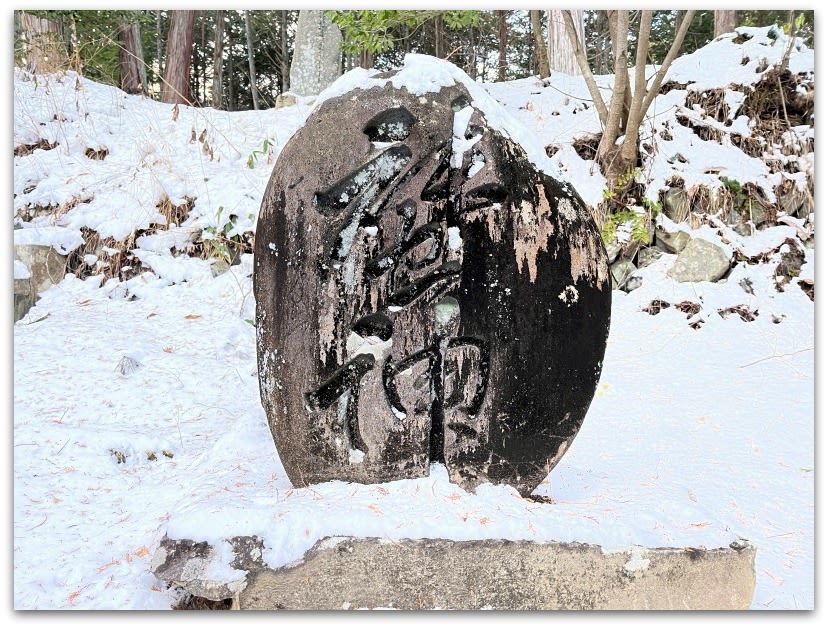

宝石(亀石)

説明にもある様に神明神社の背後の山々は、かつて富士山(ふじやま)と呼ばれていたそうです。

Googleマップでみつけた「ふじやま」の案内板 この近くには浅間神社も鎮座しています。

南アルプス越しとなるため実際の富士山はここからは観ることは叶いません。当時の富士山信仰が如何に大人気だった一例でもあります。

宝石背面より

わざわざこの地まで曳航しこの場所に祀ったわけで、よほどこの地に磐座を祀りたかったのでしょう。

「人の手で磐座を置いて祀る」という興味深い事例かと思われます。

続けて境内を散策して参ります。

摂社、末社群

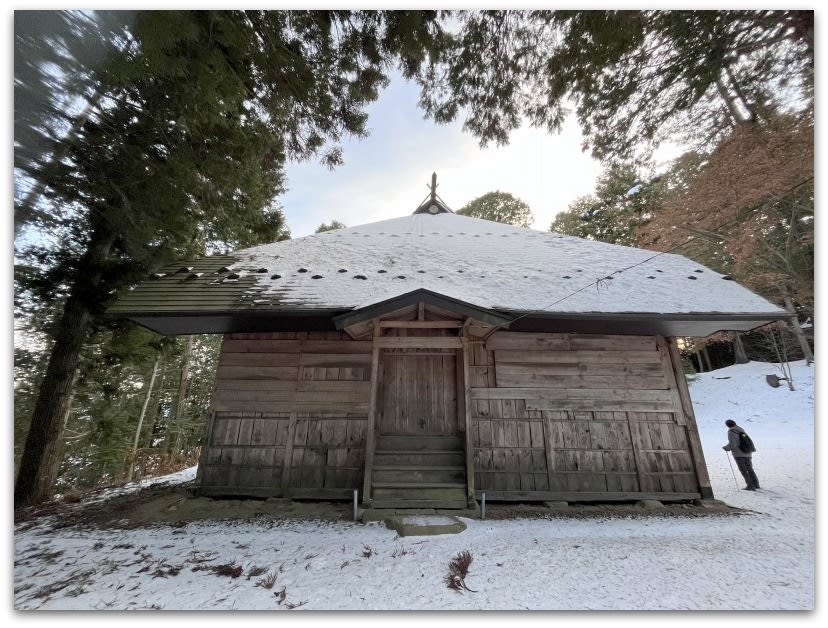

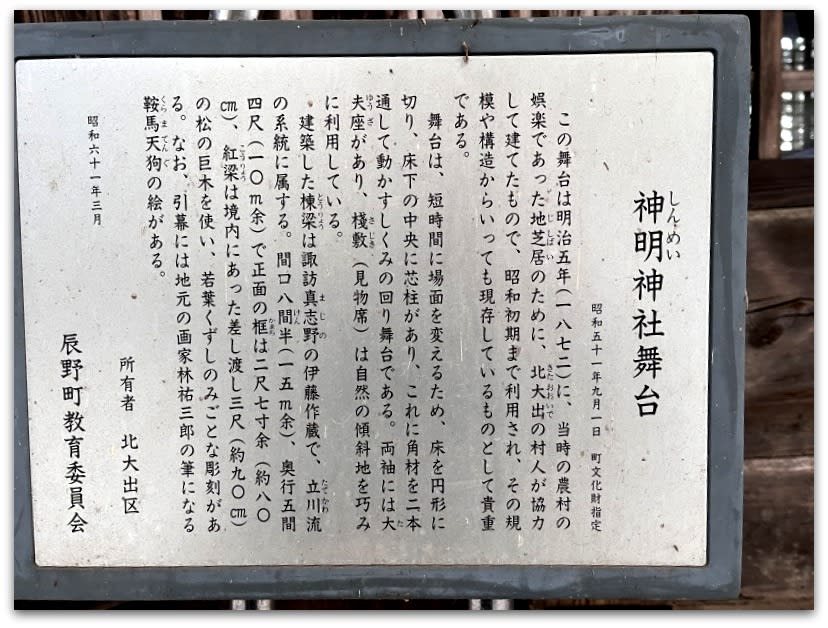

神楽殿(舞台)正面 回り舞台となっている様です。

右手より

神明神社舞台案内

本殿背後にあった石祠や石碑群

芝宮社本殿(本殿内写真はこちら)

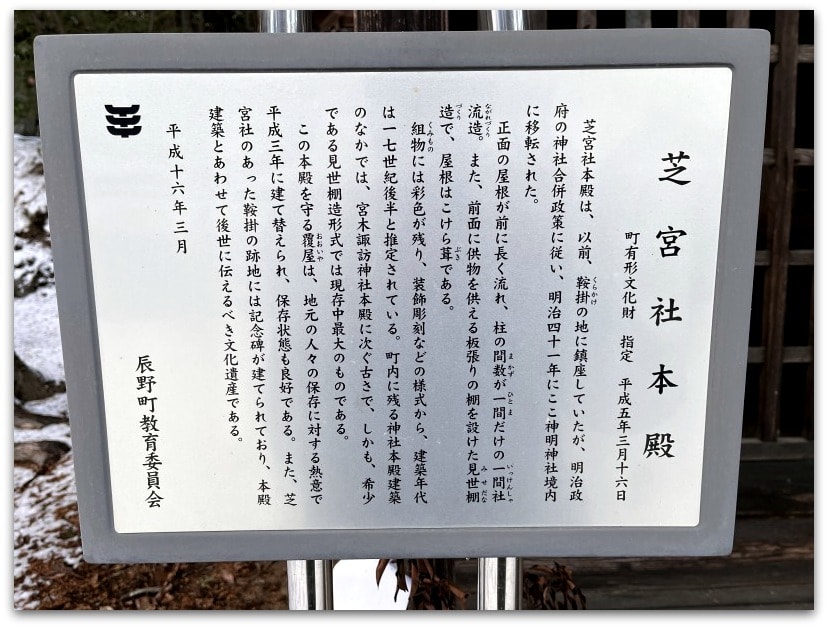

芝宮社本殿案内

祝い殿

祝い殿案内

蚕玉様

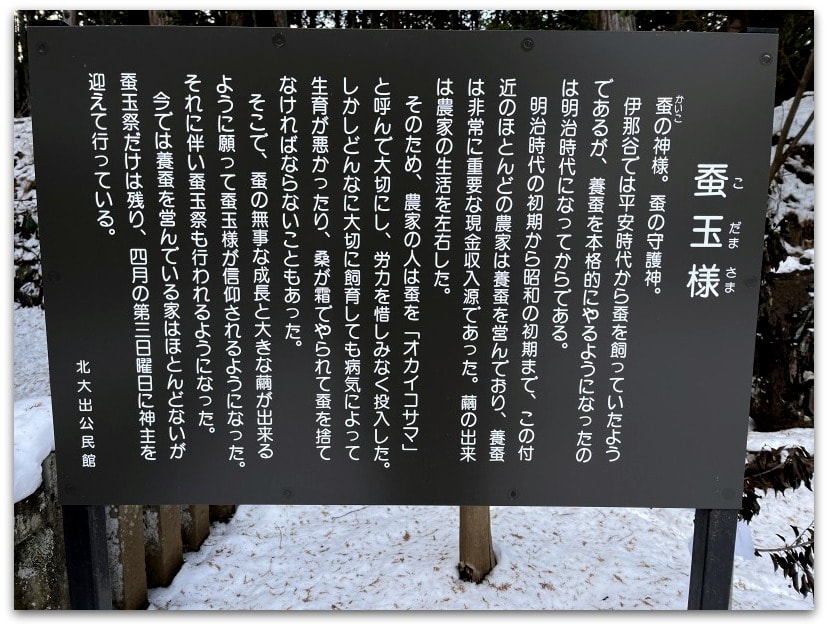

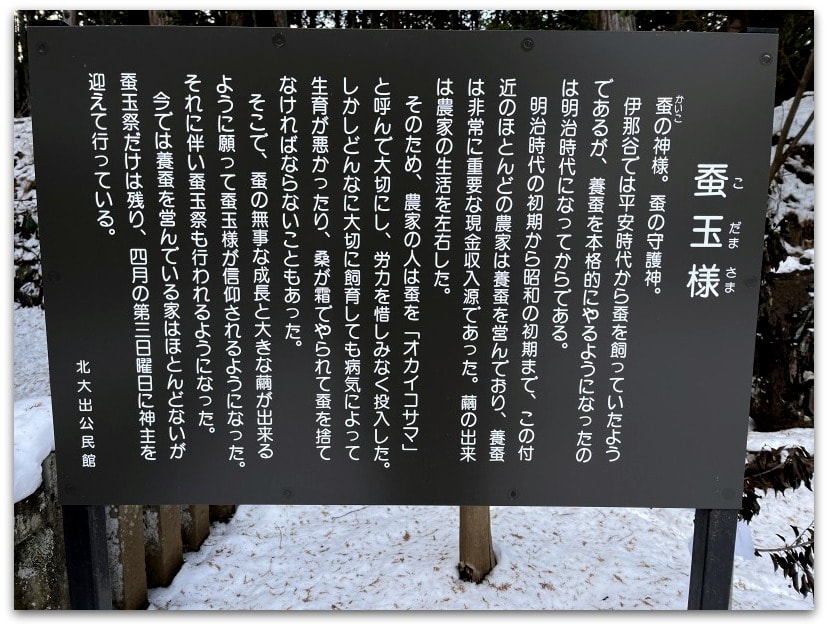

蚕玉様案内

参道石段脇にあった御神木(杉)

保科正光の制札

保科正光の制札案内

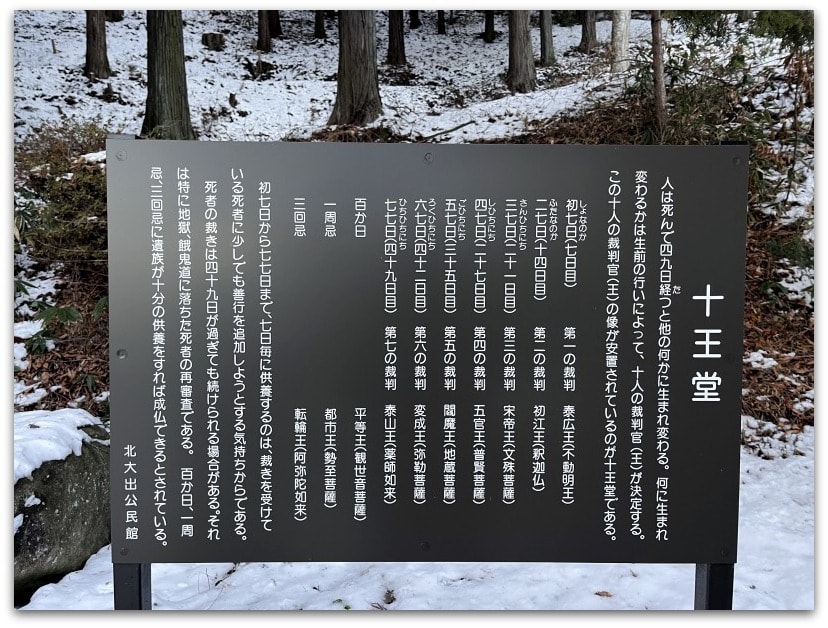

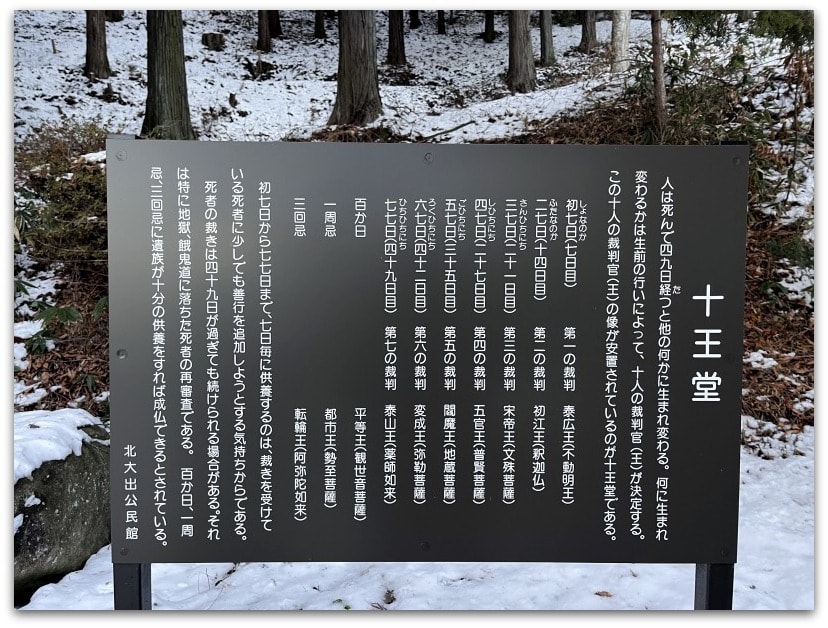

十王堂

十王堂案内

「天狗の住む山」と言うのが気になって自宅に戻って調べたところ、こちらの神社では、毎年10月第3日曜の正午より神明神社例祭(天狗祭り) と言う奇祭が執り行われいるそうです。

天狗と獅子が広い境内を踊りまわりこの時、獅子に噛みついてもらうと無病息災幸福になるといわれ昔からたくさんの人々から崇敬されてきた祭礼なんだそうです。

《☞関連リンク》奇祭 神明神社のお舟祭り(天狗祭り)

神明神社天狗祭り 長野県辰野町 2012/10/21

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます