今回は、創建が推古12年(604)で、聖徳太子の命を受けた使者により 国史秦河勝の 協力を得て建立されたと伝わる東日本最古の寺院の1つでもある杉之御坊 萬福寺と聖徳太子伝承がある「馬蹄石」の紹介です。

萬福寺山門 山号は“等々力”

本殿 浄土真宗本願寺派の寺院です。親鸞上人の甲斐国布教ゆかりの地として、浄土真宗に改宗されたそうです。

まさかこの山梨で、開祖が推古12年で秦河勝に所以のある寺院が存在してるなど思いもしませんでしたが、調べてみるとなんと!もっと古い秦河勝所以の寺院が他にもありました。

同じ勝沼町菱山にある「菱渓山上宮院三光寺」は、なんと!推古3年(595)まで遡ります。

我が国最古の仏教寺院といわれる大阪の「荒稜山四天王寺」が、聖徳太子により推古天皇元年(593)創建されていますが、その2年後にここ勝沼で同じく秦河勝が創建したと伝わっているのです。

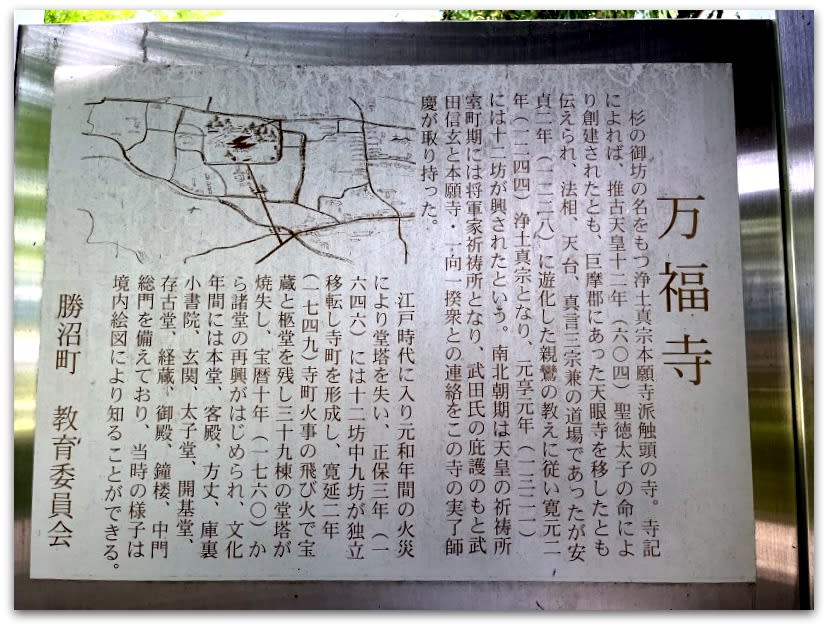

現地案内板

芭蕉句碑

現地案内板

馬蹄跡…。どれでしょう?

中央左寄りにそれらしきものは、ありましたが他に3箇所あるとの事ですが…。

長さ二間広さ九尺 (3.6m×2.7m)

右前方より

正面左上より

萬福寺の山門を入るとすぐに3メ-トル程の大きさの石があります。聖徳太子が黒駒に乗って降り立ったと言われる石で、“馬蹄石”とも“こまづか”とも呼ばれています。江戸時代には俳諧に造詣が深かった萬福寺の住職三車上人により“こまづか集”という歌集が編纂されています。

『引く駒もみのりのかひに跡とめて をしえゆるがぬとゞろきの石(内大臣通茂卿)』、 『かしこくも法に心をひく駒の のこしおく石ぞ動かぬ(従一位資枝卿)』

これらの和歌や俳句は萬福寺の馬蹄石を詠んだ句で、畑の「実り」を「御法」に、「かひ(甲斐)」を「甲斐の国」に、世に轟くという意味の「轟き」を「等々力」にかけるなど私たちに身近なことばが歌の技巧になっています。

そして馬蹄石は、親鸞聖人が萬福寺において甲斐の国の人びとに弘められた御教えの堅固さ の象徴として歌われています。 大森快庵という江戸時代の郷土史家が編んだ「甲斐名所図会」にも、萬福寺の馬蹄石を紹介した一文があり、『馬蹄石あり。或ひは駒塚とも云ふ。長二間廣九尺ありて石の面平らにして馬蹄痕四あり。傳云ふ厩戸王子(聖徳太子)甲斐の黒駒に乗り、富士山・駒岳に登りて環りて此石上に駐しとなん』と紹介されています。

『引く駒もみのりのかひに跡とめて をしえゆるがぬとゞろきの石(内大臣通茂卿)』、 『かしこくも法に心をひく駒の のこしおく石ぞ動かぬ(従一位資枝卿)』

これらの和歌や俳句は萬福寺の馬蹄石を詠んだ句で、畑の「実り」を「御法」に、「かひ(甲斐)」を「甲斐の国」に、世に轟くという意味の「轟き」を「等々力」にかけるなど私たちに身近なことばが歌の技巧になっています。

そして馬蹄石は、親鸞聖人が萬福寺において甲斐の国の人びとに弘められた御教えの堅固さ の象徴として歌われています。 大森快庵という江戸時代の郷土史家が編んだ「甲斐名所図会」にも、萬福寺の馬蹄石を紹介した一文があり、『馬蹄石あり。或ひは駒塚とも云ふ。長二間廣九尺ありて石の面平らにして馬蹄痕四あり。傳云ふ厩戸王子(聖徳太子)甲斐の黒駒に乗り、富士山・駒岳に登りて環りて此石上に駐しとなん』と紹介されています。

全く根拠はありませんが、以前紹介した綿塚大石神社の本殿の床下にご神体石として伝わる「馬蹄石」は、ひょっとするとこちらに移されたのかも知れません。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます