【有明山神社旧社地にある磐座二基】

有明山神社(里宮)より中房川を渡り有明山通りを東に200メートルほど行くと、有明山を開山した天明行者を祀る木喰天明霊神宮があります。

※ 天明行者の詳細は、以下のリンクが詳しいです。

《☞参考リンク》木喰天明行者~有明山 - 安曇野ハーブスクエアだより

有明山開祖 天明行者像

眼がちょっと不気味です^^;

周辺には、崇敬者が建てた碑などが建ち並んでいます。

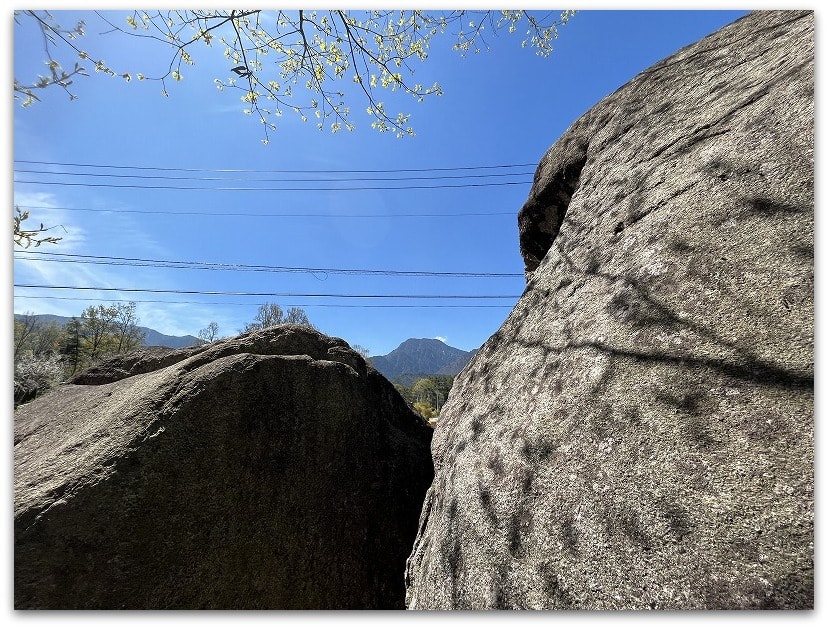

この場所の傍らに磐座が二基威厳を放ち存在しています。

良く見る巨石の上に祠や碑などを祀った磐座二基ですが、かつてここに有明山神社の旧社地があったと言われている事から有明山自体を神体山として崇める原始信仰の祭祀場として位置的に重要な場所であったことは十分予想できます。

【夫婦岩(めぐり愛の岩)】

続いて訪れたのが有明山通りをさらに東へ700メートルほど行った四つ角にめぐり愛の岩(夫婦岩)があります。

めぐり愛の岩

神が住まう山と宗められ「あずみ野 高天ヶ原伝説」の中心となった有明山の 参道に位置する一対の大岩は古くから 「夫婦岩」と呼ばれて当地の人々の間で大切 に祭られてきました。 当地が夫婦岩とよばれる所以ともなっています。

神の住まう山とされる有明山にあった 大小二つの岩は中房川の流れにその仲を 割かれ、別々にいく年を経てようやく寄り添うことの出来た、めぐり愛の岩です。

神が住まう山と宗められ「あずみ野 高天ヶ原伝説」の中心となった有明山の 参道に位置する一対の大岩は古くから 「夫婦岩」と呼ばれて当地の人々の間で大切 に祭られてきました。 当地が夫婦岩とよばれる所以ともなっています。

神の住まう山とされる有明山にあった 大小二つの岩は中房川の流れにその仲を 割かれ、別々にいく年を経てようやく寄り添うことの出来た、めぐり愛の岩です。

この岩の上空に月が掛かる時、岩の前で二人愛を誓うと、その愛は神々によって永久に守られる。中房川の小石に二人の名前を書き、奉納すると遠く離れていてもいつか必ずめぐり合うことが出来る。

という、ロマンチックな言い伝えも生まれています。

という、ロマンチックな言い伝えも生まれています。

(現地案内板より転載)

現地案内板

子供が通れば幸せで健やかに育つ、大人が通れば健やかな子供が授かる...。

上の解説は、出合い・良縁に巡り合える。男女間を指しているのに、こちらの解説だと子供が主体になっています。まぁ、観光地あるあるの、良くある話でもありますが。

《安曇野の巨石探訪 その5》へ続きます。

【マップ】

木喰天明霊神宮

めぐり愛の岩

いつもありがとうございます。

「めぐり愛の岩」の解説文ですが、写真からGoogleレンズで自動テキストを起こしたら脱字と誤変換をしていましたので、先ほど修正いたしました。すみません。

縄文の時代から人は祭祀を執り行ってきました。その手段はいろいろなスタイルがあるのでしょうが、やはりその原点は岩や山、木などに神様が降り神様の依り代となるアミニズムに落ち着くようです。