23日の夜11時の光景です。

夜中の撮影なのに、フラッシュなしでも、この明るさ。

今まで夜に撮ったことがなかったので、あまりにくっきり写っていて驚きです。

最近は、少しの積雪で首都圏の交通網がマヒしているという報道を耳にします。

けれど私の小さい頃は、もっともっと積もっていたと思うのですが、その頃もやっぱり今のようにマヒしていたのかな?

小学生のときは、雪かきをしていたら、本堂の屋根で雪崩が起きて、落ちてきた雪に間一髪で埋まりそうになったり。

中学生のときは、通学路の急坂が雪で凍結していて、滑って転んで坂の下まで落ちていったり。

高校生ときは、試験日に雪が降って、チェーンをつけて走行していたバスの遅さにイライラしたり。

他にも、雪の中を歩きたくないと駄々をこねた私を、住職が仕方なく車で送ってくれたときのこと。

車線中央に溜まっていた雪にタイヤがハマって身動きができなくなり、積んでいたスコップで雪かきを始めた住職を車内で見ているだけの、しょーもない私がいたり。

もともと降雪自体が少ない地域ではありますが、それでも今のように1日2日で融けてなくなるほどでもなかったような気がします。

私が知らないもっともっと前は、もっともっと降っていたのかもしれませんね。

さてさて、この雪はどうなることやら?

昨日は大河ドラマ『平清盛』の第3回目でした。

初回から「画面が汚い」というクレームがついていましたが、演出が一昨年の『龍馬伝』に通じるものがあるので、私は全然気になりません。

ただ、今回も「清盛が」汚かったですね(笑)

これは時代背景によるものではなくて、ドラマの清盛が我が儘で薄汚い青年期という設定なのでしょう。

でも、もう少し小奇麗にしたほうがいいなぁと思うのですが・・・どうでしょう?

さて、もう10年以上前のことになりますか。

京都へ行った際に六波羅蜜寺というお寺を訪ねました。

このお寺の開基は空也上人。

市井の中で、ただ南無阿弥陀仏を称え、今日ある事を喜び、歓喜躍踊しつつ念仏を称えた空也上人は、「市の聖」と親しみを込めて呼ばれていました。

そのお念仏を称えるお姿を彫られた像を拝観するため、私は六波羅蜜寺へと向かいました。

空也上人像 (重要文化財)

空也上人像 (重要文化財)

教科書にも載っているほど有名な像ですね。

これは、空也上人が「南無阿弥陀仏」と六字名号のお念仏を称えると、口から六体の阿弥陀仏が現れたという伝承を基に彫られた像になります。

そしてもう一体、拝観したかった像がありました。

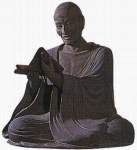

平清盛坐像 (重要文化財)

平清盛坐像 (重要文化財)

この六波羅蜜寺には、平家一門の護持により栄えた歴史があります。

清盛もまた、寺院を護持しつつ権勢をふるったようです。

松山ケンイチの平清盛がこの姿になるのは、約1年後になるでしょうが、その頃には身奇麗な殿上人の姿も見ることができているはずなので、1話1話を楽しみながら観ていこうと思います。

家族でお出掛けしたついでに、minamoのスターバックスでお茶をしました。

ここのスタバはTSUTAYA(書店)の中にあり、店内の本を席まで持ってきて、コーヒーを飲みながら自由に閲覧できるようになっています。

未購入の本を立ち読みではなくジックリ吟味することができるという、画期的なシステム。

しかし私は、本を汚したりするのが怖いので、熟読したことはありません。

ただこの日は珍しく、座った席から見える書棚にあった文庫本を、タイトルに誘われるままに持ってきてしまいました。

「ブッダ いのちの言葉」というタイトルで、中をパラパラめくってみると『ダンマパダ』の現代語訳が書かれてありました。

『ダンマパダ』とは、お釈迦さまが実際にお話になられた言葉を集めた最古の経典で、日本では『法句経』という名前で親しまれています。

この『ダンマパダ』にある言葉が、日本の歴史のとある局面で用いられたことで、出拠となったこの経典の存在をお知りになられたもいらっしゃると思います。

「われはののしられた、われは害せられた、われはやぶれた、われは強奪された」

という思いをいだいている人には、怨みのしずまることがない。(中略)

およそこの世において、怨みに報いるに怨みをもってしては、怨みのやむときはない。

怨みを捨ててこそやむのである。

第二次世界大戦後の東京裁判で、セイロンの代表がこの言葉を引用して、その裁判の有り方を問い掛けました。

深い頷きと反省を促すお釈迦さまのお言葉は、その一つ一つが真理の言葉です。

そのことを示すように、『ダンマパダ』はこの一文から始まります。

ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によって作り出される

私たちはあらゆる物事を、視覚や聴覚などの感覚器官を通して受け止めます。

その受け止めたものに、「綺麗」「汚い」「芳しい」「臭い」「うるさい」といった意味づけをしているのが、私の価値観であり、感情です。

私が見て聞いて感じる世界は、そのままの世界ではなく、私の心によって歪められ、作り上げられた世界であるということ。

だから、一人一人の世界は異なっていて、それゆえ衝突が起こったり、それゆえ理解し合おうとするのでしょう。

我が子可愛さに、さらに世界が歪みつつある今の私には、大変意味のある本です。

・・・結局、買いませんでしたけどね(笑)

昨日は久しぶりの友人と会いました。

彼女は去年の4月に出産して、今は9ヶ月のになる男の子のお母さんです。

高校1年のときに、同じクラスになって以来の友人である彼女。

楽しい時間を共有し続けてきましたが、気がつけばお互いお母さんになっていて、話題も子供や家族が中心になりました。

彼女から赤ちゃんの様子を聞くと、「龍くんにもそういう時期があったなぁ」とシミジミ思います。

それはほんの1、2年前のことなのに、思い出せないくらい昔のことのように感じるから不思議です。

笑って泣いて、ただひたすらに向き合って、ただガムシャラに駆け抜けた・・・、そんな時間だったからなのかもしれません。

赤ちゃんでも、9ヶ月ともなると、親のしぐさを真似したり、夜しか会えない父親に対して顔見知りしたり、絵を指差して言葉を発したりと、いろんな面で微笑ましく思える成長が見られるようになってきたそうです。

その一つに、実家の父親が集めている週刊の歴史雑誌の中にある人物画を指差して、教えた人物の名前を繰り返し言うようになったとのこと。

じゃあ、その人物は誰なのかと尋ねたら、「空海」という答えが返ってきました。

9ヶ月の赤ちゃんが「くーかい」と言っている姿を想像したら、なんとも愛らしいと思うのですが・・・、これは私がお寺にいるからそう思うのでしょうか?(笑)

それから、もう一人の人物画を指差すようなのですが、こちらの人物は名前の漢字が読めなくて教えられないとのこと。

じゃあ、どんな漢字を書くのかと尋ねたら、「親という字がある」という答えが返ってきました。

・・・え?・・・もしかして、「親鸞」?

恐る恐る「それって、しんらん?」と聞くと、彼女は携帯電話で「しんらん」と打ち、出てきた漢字に納得の表情を浮かべました。

なんとも言えない敗北感のようなものを味わう結果になりましたが、これできっと彼女は親鸞聖人のお名前と漢字を忘れることはないと思い、逆に喜ぶことにしました。

彼女に「親鸞」という漢字を印象付けてくれた赤ちゃんに感謝しつつ、その読み方を教える機会が私に訪れたことを嬉しく思いましょう。

というわけで、15年以上の付き合いの中で、自分の宗派のご開山のお名前を伝えることのなかった私の落ち度には触れないまま、目をつむることにします・・・(汗)

「自分の正しさを疑えるうちは、まだあなたはだいじょうぶ。」 (延立寺掲示板)

自分の正しさを盾にするのではなく、槍にして相手を刺した。

刺してしまった結果、このパンを一緒に食べることができなくなった。

仕方なく、半分に割って、ハートのカケラを息子に渡す。

残りのカケラを食べながら、自分が振りかざした正論について考える。

私の言い分は、間違ってはいなかった・・・と思う。

間違ってはいなかったけど、きっと正しくもないんだろうと、痛む心が教えてくれた。

すると、割ってしまったハートが目にも痛くなってくる。

けれど私は、自分の正しさを疑う前に、相手の正しさを否定した。

こんな私でも、まだ大丈夫?