『菊池寛が落語になる日』(春風亭小朝・文藝春秋)を読み終えた。最後の話「マスク」は大正9年(1920)年の「改造」7月号に掲載された作品である。1918年から1920年にかけては全世界でおよそ5億人が感染し、 死亡者数はおそらく1億人を超えていたと推定されている人類史上最も死者を出したパンデミックのひとつであるH1N1亜型インフルエンザ、通称「スペイン風邪」が猛威をふるった。

流行源は特定できていないが、初期にスペインから感染拡大の情報がもたらされたため、この名で呼ばれている。パンデミックが始まった1918年は第一次世界大戦中であり、世界で情報が検閲されていた中でスペインは中立国であったため戦時の情報統制下になく、感染症による被害が自由に報道されていたからである。この大流行により多くの死者が出たことで徴兵できる成人男性が減ったため、第一次世界大戦が早く終わったのでは?ということを言っている人もいる。

菊池寛が「マスク」という小説のヒントにもなったのではと思っている。

他人からは非常に頑健だと思われるような体格の人が主人公である。見かけとは正反対で心臓と肺が弱かった上に最近は胃腸も害し、内臓で強いものは一つもないというから気の毒である。

年末、胃腸の調子をひど悪くした時に診てもらった医者から心臓の弱さを気休めやごまかしなしで忠告された。

「用心しなければいけませんよ。火事の時なんか、駆け出したりなんかするといけません。

この間も、元町に火事があった時、水道橋で衝心を起こして死んだ男がありましたよ。

呼びに来たから、行って診察しましたがね。

非常に心臓が弱い癖に、家から十町ばかりも駈け続けたらしいのですよ。

貴君(あなた)なんかも、用心をしないと、いつコロリと行くかも知れませんよ。

第一喧嘩なんかをして興奮しては駄目ですよ。熱病も禁物ですね。

チフスや流行性感冒に罹って、四十度位の熱が三、四日続けばもう助かりっこはありませんね」

という具合に。その日以来、生命の安全が刻々に脅かされている様な気がしてきた。ちょうどその時、流行性感冒が猛烈な勢いで流行りかけていたこともあって、医者の言葉が「流行性感冒に罹ったら即死ぬぞ」という宣告だと受け取った。

感冒に対して怯え切ってしまった主人公は、他人から臆病だと笑われようができるだけ予防して、最善の努力をはらって罹らないようにしようと決意した。

その予防策は、

*自分自身が極力外出しないようにした。 *妻や女中もなるべく外出しないようにした。 *朝夕には過酸化水素水でうがいをした。

*やむを得ず外出する時には、ガーゼを沢山詰めたマスクをつけた。そして出る時と帰った時にていねいにうがいをした。

感染状況に一喜一憂の日々を過ごすことになる。2月、3月、4月、5月と微妙に変化していく主人公の心の動きを描いていく。原文で味わってもらいたいものだ。

100年前の主人公をタイムマシーンに乗せて、新型コロナウイルスが猛威をふるっている今この時に招待したらどうか?菊池寛はどんな小説にするだろうか?なんてことを想像するのも楽しかった。

昨年、NHKで放映された志賀直哉原作の「流行感冒」と相通じるものもある。

流行源は特定できていないが、初期にスペインから感染拡大の情報がもたらされたため、この名で呼ばれている。パンデミックが始まった1918年は第一次世界大戦中であり、世界で情報が検閲されていた中でスペインは中立国であったため戦時の情報統制下になく、感染症による被害が自由に報道されていたからである。この大流行により多くの死者が出たことで徴兵できる成人男性が減ったため、第一次世界大戦が早く終わったのでは?ということを言っている人もいる。

菊池寛が「マスク」という小説のヒントにもなったのではと思っている。

他人からは非常に頑健だと思われるような体格の人が主人公である。見かけとは正反対で心臓と肺が弱かった上に最近は胃腸も害し、内臓で強いものは一つもないというから気の毒である。

年末、胃腸の調子をひど悪くした時に診てもらった医者から心臓の弱さを気休めやごまかしなしで忠告された。

「用心しなければいけませんよ。火事の時なんか、駆け出したりなんかするといけません。

この間も、元町に火事があった時、水道橋で衝心を起こして死んだ男がありましたよ。

呼びに来たから、行って診察しましたがね。

非常に心臓が弱い癖に、家から十町ばかりも駈け続けたらしいのですよ。

貴君(あなた)なんかも、用心をしないと、いつコロリと行くかも知れませんよ。

第一喧嘩なんかをして興奮しては駄目ですよ。熱病も禁物ですね。

チフスや流行性感冒に罹って、四十度位の熱が三、四日続けばもう助かりっこはありませんね」

という具合に。その日以来、生命の安全が刻々に脅かされている様な気がしてきた。ちょうどその時、流行性感冒が猛烈な勢いで流行りかけていたこともあって、医者の言葉が「流行性感冒に罹ったら即死ぬぞ」という宣告だと受け取った。

感冒に対して怯え切ってしまった主人公は、他人から臆病だと笑われようができるだけ予防して、最善の努力をはらって罹らないようにしようと決意した。

その予防策は、

*自分自身が極力外出しないようにした。 *妻や女中もなるべく外出しないようにした。 *朝夕には過酸化水素水でうがいをした。

*やむを得ず外出する時には、ガーゼを沢山詰めたマスクをつけた。そして出る時と帰った時にていねいにうがいをした。

感染状況に一喜一憂の日々を過ごすことになる。2月、3月、4月、5月と微妙に変化していく主人公の心の動きを描いていく。原文で味わってもらいたいものだ。

100年前の主人公をタイムマシーンに乗せて、新型コロナウイルスが猛威をふるっている今この時に招待したらどうか?菊池寛はどんな小説にするだろうか?なんてことを想像するのも楽しかった。

昨年、NHKで放映された志賀直哉原作の「流行感冒」と相通じるものもある。

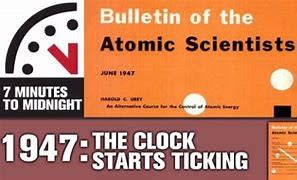

。デザインしたのはアーティストのマーチル・ラングスドルフ、原爆開発に携わった科学者たちの切迫感を見てとった彼女は時計をモチーフに選びました。核兵器を制御するための残り時間がほとんどないことを伝えるのにはこれ以上ない。7分という設定にはあまり根拠はないという。見た目というデザイナーの感覚に由来する。

。デザインしたのはアーティストのマーチル・ラングスドルフ、原爆開発に携わった科学者たちの切迫感を見てとった彼女は時計をモチーフに選びました。核兵器を制御するための残り時間がほとんどないことを伝えるのにはこれ以上ない。7分という設定にはあまり根拠はないという。見た目というデザイナーの感覚に由来する。