昨夏の米不足、新米の収穫期を過ぎても農林省の見通しは外れ高止まりのままである。ようやく備蓄米の放出となったが、それまでに時間がかかる。5kg単位でしか販売されていないのですぐに底をつく。今回の松阪行き、母の様子や梅を見るほかに米事情にも関心があった。

こちらのスーパーでは流通ルートの関係で5kg4000円台である。ごくたまに3580円、3780円という特売があるぐらいで財布に厳しい状態が続いている。松阪付近は米の大きな生産地を持っているのでひょっとしたら安く手に入るのではないかと考え、1泊2日の旅行が終わるまで買い控えていた。

26日喫茶「ランプ」で弟に「米がいつまでも品薄で高止まりのままで困る」とぼやくと弟も関心があったみたいで農政の失敗、異常気象、売り惜しみ、買いだめ、外食産業での日本食ブームなどさまざまな事情と思惑が絡み合ってのことで備蓄米の放出だけでは解決できないのでは?と持論を展開した後に、自分が住んでいる近くにあるAコープの地元産米コーナーには5kg・2871円の米があるというとっておきの情報を教えてくれた。ちょっと前までは2780円だったそうで少し値上がりしたが、地元では全国的な相場では売れないとのこと。中川駅の近くにあり以前電車を使って行った時に列車の待ち時間の退屈しのぎに入ったスーパなので見当はついた。

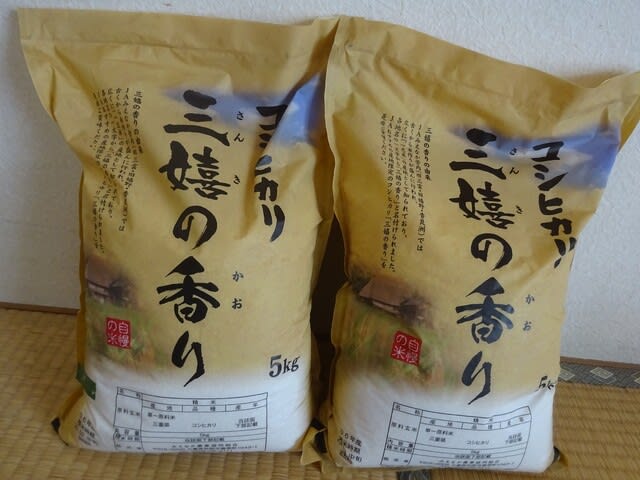

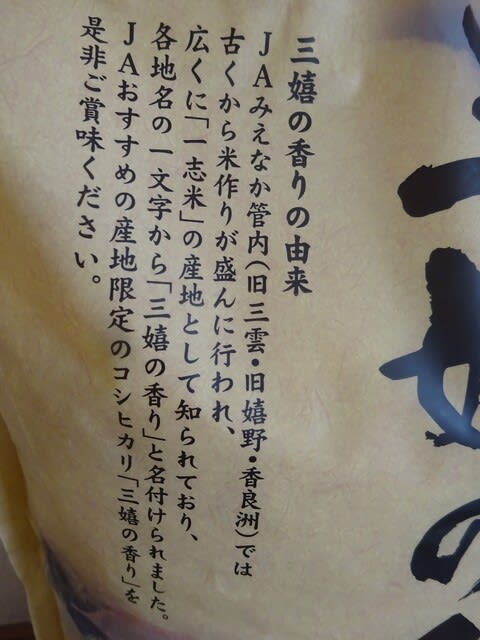

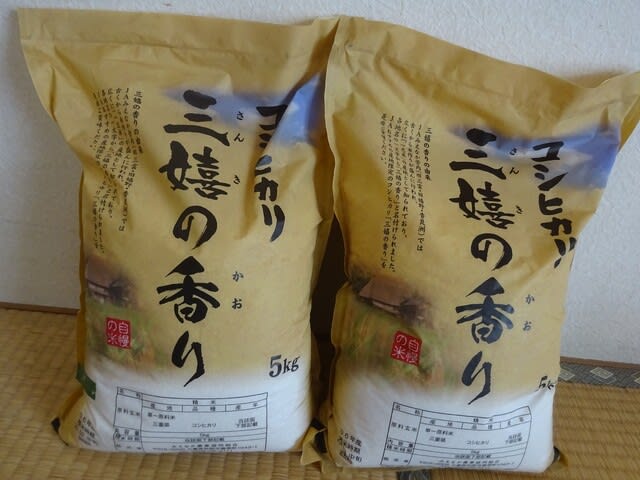

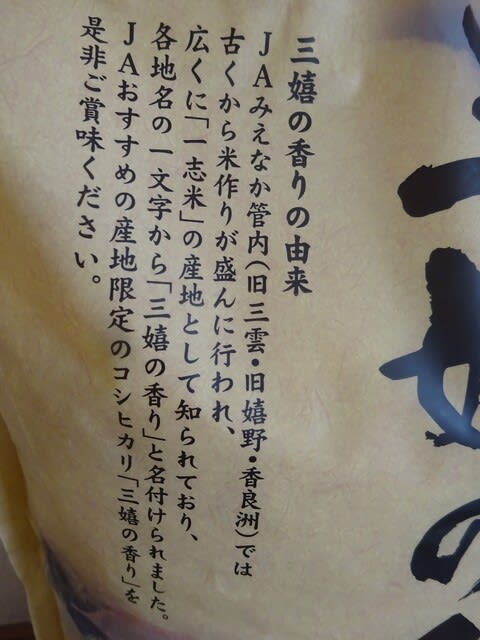

松阪から津に向かう中間点にあるので立ち寄ってみた。言われた通り地元産米コーナーに「三嬉の香り」の5kg袋がたくさん積まれていた。コシヒカリで2000円台の表示を見るのは久しぶりである。3袋購入した。これげ備蓄米が流通するまでゆったりとした気持ちで過ごせる。旅の一番の土産物となった。

こちらのスーパーでは流通ルートの関係で5kg4000円台である。ごくたまに3580円、3780円という特売があるぐらいで財布に厳しい状態が続いている。松阪付近は米の大きな生産地を持っているのでひょっとしたら安く手に入るのではないかと考え、1泊2日の旅行が終わるまで買い控えていた。

26日喫茶「ランプ」で弟に「米がいつまでも品薄で高止まりのままで困る」とぼやくと弟も関心があったみたいで農政の失敗、異常気象、売り惜しみ、買いだめ、外食産業での日本食ブームなどさまざまな事情と思惑が絡み合ってのことで備蓄米の放出だけでは解決できないのでは?と持論を展開した後に、自分が住んでいる近くにあるAコープの地元産米コーナーには5kg・2871円の米があるというとっておきの情報を教えてくれた。ちょっと前までは2780円だったそうで少し値上がりしたが、地元では全国的な相場では売れないとのこと。中川駅の近くにあり以前電車を使って行った時に列車の待ち時間の退屈しのぎに入ったスーパなので見当はついた。

松阪から津に向かう中間点にあるので立ち寄ってみた。言われた通り地元産米コーナーに「三嬉の香り」の5kg袋がたくさん積まれていた。コシヒカリで2000円台の表示を見るのは久しぶりである。3袋購入した。これげ備蓄米が流通するまでゆったりとした気持ちで過ごせる。旅の一番の土産物となった。

弟からはもともとパブリックゴルフ場だったので広いよと聞いていたがその通りだった。鈴鹿の森やなばなの里とは違って想像していたよりもワイルドな雰囲気。100円、300円と上がってきた入園料「さて今日は?」と受付で見ると500円だった。私は300円より上がったことに喜んだが係の人は「まだ20%ぐらいの開花ですみません」と恐縮していた。

弟からはもともとパブリックゴルフ場だったので広いよと聞いていたがその通りだった。鈴鹿の森やなばなの里とは違って想像していたよりもワイルドな雰囲気。100円、300円と上がってきた入園料「さて今日は?」と受付で見ると500円だった。私は300円より上がったことに喜んだが係の人は「まだ20%ぐらいの開花ですみません」と恐縮していた。

しだれ梅がまだつぼみ状態なので華やかさはないがゆったりした気分で散策を楽しめた。

しだれ梅がまだつぼみ状態なので華やかさはないがゆったりした気分で散策を楽しめた。

無料のアプリだから当たる率は低くて当たり前だが、「はずれ」がこんなに続くとウンザリする。健康アプリが精神衛生に悪いとは皮肉なものだ。

無料のアプリだから当たる率は低くて当たり前だが、「はずれ」がこんなに続くとウンザリする。健康アプリが精神衛生に悪いとは皮肉なものだ。 現在は1週間に280ポイント。6000歩で20ポイント、8000歩で40ポイント、10000歩で60ポイントとなるので1週間平均8000歩である。楽すぎずきつ過ぎずのちょうどよいノルマである。ほぼ毎週達成できている。他にも2024年3月27日から、供開始されたVitalityアプリの新機能「Vitalityジャーニー」も楽しんでいる。

現在は1週間に280ポイント。6000歩で20ポイント、8000歩で40ポイント、10000歩で60ポイントとなるので1週間平均8000歩である。楽すぎずきつ過ぎずのちょうどよいノルマである。ほぼ毎週達成できている。他にも2024年3月27日から、供開始されたVitalityアプリの新機能「Vitalityジャーニー」も楽しんでいる。

各都道府県を踏破するとその土地にちなんだメダルが獲得でき、遊び心を刺激するのにちょうどいい。

各都道府県を踏破するとその土地にちなんだメダルが獲得でき、遊び心を刺激するのにちょうどいい。