花の平標山に行ってきました(その3)からの続きです。

今回は山頂がゴールではありません。

平標山頂は通過地点で、すぐに仙ノ倉山に向かって下ります。目指すはお花畑です。

ものの2~3分も歩くと、一面のお花畑に到着しました。

主に咲いているのはハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)です。

4年前に、アクセントとしてかなり目立っていたミヤマキンバイ エチゴキジムシロ(バラ科キジムシロ属)は、ほとんど咲いていません。

ハクサンイチゲです。ここでも雹の被害が出たようで、花弁がちぎれた花が多く観られました。

ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)も所々で観られます。

木道脇にミヤマキンバイ エチゴキジムシロを見つけました。まだつぼみが多いので、これから咲いてくれることでしょう。

ハクサンコザクラです。

ハクサンイチゲです。

霧は相変わらず晴れません。

今日は午後から雷雨の可能性があり、3時からの降水確率は60%です。早めに引き返すことにしました。

山頂付近に座れる場所があったので、手早く食事を済ませました。

帰路は平標山の家を経由して下ります。この道は登山口まで下り一辺倒です。

時刻は10時15分になりました。

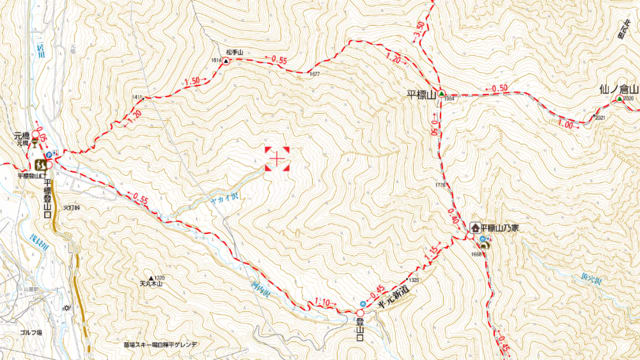

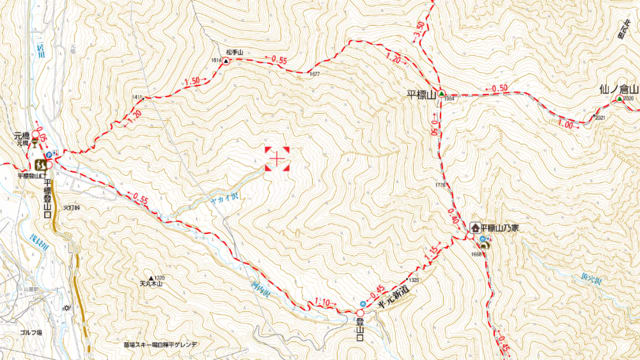

ここで地図を用意しました。

帰路は平標山からまっすく南に下り、コースタイム40分で平標山の家に着きます。

山の家からは向きを南西に変え、再び一直線に下ります。山の家から登山口(林道合流点)までのコースタイムは45分です。

さて、下り出してすぐに傷めている右のかかとが痛み出したので、ロキソプロフェンNaのテープを貼りました。

この痛み止めはよく効きます。

木道が整備されていて、とても歩きやすいです。

平標山の南面には一面の笹原が広がっていますが、陽の当たる登山道脇はお花が観られます。

登って来た時とは逆の順で、お花を見て歩きます。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)です。

ウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)が現われました。

アカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)です。

下の方に山の家が見えてきました。

先行者がいるので、間隔を空けて歩きます。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)です。

花後のショウジョウバカマ(シュロソウ科ショウジョウバカマ属)だと思います。

ハナニガナ(キク科ニガナ属)が現われました。このお花は垂直分布域が広いです。

野に咲くニガナ(キク科ニガナ属)の舌状花が普通5個なのに対し、ハナニガナは8~10個です。また高山型のタカネニガナ(キク科ニガナ属)では8~11個あります。

ヤマニガナという植物もありますが、これはアキノノゲシ属で、見た目も大きく違います。

ベニサラサドウラン(ツツジ科ドウダンツツジ属)が出てきました。

10時58分に平標山の家に着きました。ここでトイレを済ませます(管理費100円です)。

山の家の写真を撮り忘れたので、歩き出して20mほど下ってから、戻って写真を撮りました。

ここを南西へ曲がります。

10時57分再び歩き出して、最初に見たお花はハナニガナでした。道中たくさん見ました。

数は少ないですが、シロバナハナニガナも咲いていました。

タニウツギ(スイカズラ科タニウツギ属)が見られるところまで下りてきました。

登山道はドミノ倒しのピースを並べたように、狭い間隔で階段が続きます。

そこをコトコト人形のように駆け下ります。足の痛みはなく、絶好調です。

途中、お花を見つけると立ち止まります。

この花は、ショウキラン(ラン科ショウキラン属)だそうです。←モウズイカさんに教えていただきました。ありがとうございました。

初めて見ました。大きなランですね。

こちらはヤグルマソウ(ユキノシタ目ヤグルマソウ属)です。大きな掌状複葉が特徴です。その後、林道脇でも見かけました。

11時46分、登山口まで下りてきました。山の家からはコースタイムを4分オーバーしました。

ここからは河内沢沿いの林道を歩きます。駐車場までのコースタイムは55分です。

林道脇の樹々の隙間から、時々空が顔を覗かせます。

小鳥のさえずり、小川のせせらぎを聞きながらの気持ちよい歩行です。

朝歩いた稜線も見えてきました。上空は青空です。

林道を離れて、再び川沿いの登山道になると、小走りで進みました。

ギンリョウソウ(ツツジ科ギンリョウソウ属)がありました。4年前にも同じところで観た花です。

駐車場には12時33分に到着しました。林道に下りてからはコースタイムより8分短くゴールできました。

広い駐車場に半分ほどの車が停まっていました。

雨にも会わず、花の平標山を堪能してきました。

大満足の山行でした。

靴を洗い、荷物を車に載せて温泉へ向かいます。駐車料金600円は料金箱へ入れました。

温泉は、群馬県猿ヶ京温泉のまんてん星の湯です。4年前にも使ったところです。とてもいいお湯でした。

今回は、大浴場も露天風呂も他に客はおらず、男湯は貸し切り状況でした。

コロナ禍に加え、6月はもともと観光客が少ない季節で、平日の昼下がりということもあったのでしょう。

玄関脇にあった季節外れの「いさご」ののぼりがむなしく揺れていました。

今回は山頂がゴールではありません。

平標山頂は通過地点で、すぐに仙ノ倉山に向かって下ります。目指すはお花畑です。

ものの2~3分も歩くと、一面のお花畑に到着しました。

主に咲いているのはハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)です。

4年前に、アクセントとしてかなり目立っていた

ハクサンイチゲです。ここでも雹の被害が出たようで、花弁がちぎれた花が多く観られました。

ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)も所々で観られます。

木道脇に

ハクサンコザクラです。

ハクサンイチゲです。

霧は相変わらず晴れません。

今日は午後から雷雨の可能性があり、3時からの降水確率は60%です。早めに引き返すことにしました。

山頂付近に座れる場所があったので、手早く食事を済ませました。

帰路は平標山の家を経由して下ります。この道は登山口まで下り一辺倒です。

時刻は10時15分になりました。

ここで地図を用意しました。

帰路は平標山からまっすく南に下り、コースタイム40分で平標山の家に着きます。

山の家からは向きを南西に変え、再び一直線に下ります。山の家から登山口(林道合流点)までのコースタイムは45分です。

さて、下り出してすぐに傷めている右のかかとが痛み出したので、ロキソプロフェンNaのテープを貼りました。

この痛み止めはよく効きます。

木道が整備されていて、とても歩きやすいです。

平標山の南面には一面の笹原が広がっていますが、陽の当たる登山道脇はお花が観られます。

登って来た時とは逆の順で、お花を見て歩きます。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)です。

ウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)が現われました。

アカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)です。

下の方に山の家が見えてきました。

先行者がいるので、間隔を空けて歩きます。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)です。

花後のショウジョウバカマ(シュロソウ科ショウジョウバカマ属)だと思います。

ハナニガナ(キク科ニガナ属)が現われました。このお花は垂直分布域が広いです。

野に咲くニガナ(キク科ニガナ属)の舌状花が普通5個なのに対し、ハナニガナは8~10個です。また高山型のタカネニガナ(キク科ニガナ属)では8~11個あります。

ヤマニガナという植物もありますが、これはアキノノゲシ属で、見た目も大きく違います。

ベニサラサドウラン(ツツジ科ドウダンツツジ属)が出てきました。

10時58分に平標山の家に着きました。ここでトイレを済ませます(管理費100円です)。

山の家の写真を撮り忘れたので、歩き出して20mほど下ってから、戻って写真を撮りました。

ここを南西へ曲がります。

10時57分再び歩き出して、最初に見たお花はハナニガナでした。道中たくさん見ました。

数は少ないですが、シロバナハナニガナも咲いていました。

タニウツギ(スイカズラ科タニウツギ属)が見られるところまで下りてきました。

登山道はドミノ倒しのピースを並べたように、狭い間隔で階段が続きます。

そこをコトコト人形のように駆け下ります。足の痛みはなく、絶好調です。

途中、お花を見つけると立ち止まります。

この花は、ショウキラン(ラン科ショウキラン属)だそうです。←モウズイカさんに教えていただきました。ありがとうございました。

初めて見ました。大きなランですね。

こちらはヤグルマソウ(ユキノシタ目ヤグルマソウ属)です。大きな掌状複葉が特徴です。その後、林道脇でも見かけました。

11時46分、登山口まで下りてきました。山の家からはコースタイムを4分オーバーしました。

ここからは河内沢沿いの林道を歩きます。駐車場までのコースタイムは55分です。

林道脇の樹々の隙間から、時々空が顔を覗かせます。

小鳥のさえずり、小川のせせらぎを聞きながらの気持ちよい歩行です。

朝歩いた稜線も見えてきました。上空は青空です。

林道を離れて、再び川沿いの登山道になると、小走りで進みました。

ギンリョウソウ(ツツジ科ギンリョウソウ属)がありました。4年前にも同じところで観た花です。

駐車場には12時33分に到着しました。林道に下りてからはコースタイムより8分短くゴールできました。

広い駐車場に半分ほどの車が停まっていました。

雨にも会わず、花の平標山を堪能してきました。

大満足の山行でした。

靴を洗い、荷物を車に載せて温泉へ向かいます。駐車料金600円は料金箱へ入れました。

温泉は、群馬県猿ヶ京温泉のまんてん星の湯です。4年前にも使ったところです。とてもいいお湯でした。

今回は、大浴場も露天風呂も他に客はおらず、男湯は貸し切り状況でした。

コロナ禍に加え、6月はもともと観光客が少ない季節で、平日の昼下がりということもあったのでしょう。

玄関脇にあった季節外れの「いさご」ののぼりがむなしく揺れていました。