常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その1 からの続きです。

梯子を登ると穂高連峰が姿を現した。しかし、常念岳はまだ見えない。常念山脈の一角の蝶槍と、その奥に蝶ヶ岳らしき山が姿を見せていた。

常念岳とは、常に念じている僧がいる山という意味である。

その名の由来は、袈裟を纏った僧が雪形に現れるからとも言われるが、風に乗って読経の声が夜通し聞こえたからとの説もある。

私が今回この山を選んだのは、勿論この山の素晴らしさに魅かれたからだが、現在の自分の力量を試したいと思ったこともある。

さて、前常念岳への岩場に差し掛かると、高木は消えて、ハイマツとナナカマドなどの低木帯となった。

また、登山道脇に高山植物と呼ばれる花々が多く観られるようになってきた。

先ず目を引いたのは、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)である。まだ蕾のものが多かったが、数は多かった。

所々でウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)も咲いていた。

ツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)が多く観られるのも、この山の特徴だろう。

こちらはアオノツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かと思ったが、オオツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かもしれない。

ツガザクラより数が少ないように見えた。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)もきれいに咲いていた。

こちらはハイマツ(マツ科マツ属)の雄花だ。雌雄同株で、雄花は今年枝の基部に、雌花は先につく。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)は登山道脇に多かった。

ミヤマダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属)も多く観られた。

ミヤマゼンコ(せり科エゾノシシウド属)も多く観られた。

チングルマ(バラ科チングルマ属)は、前常念岳の山頂付近に多かった。

タカネヤハズハハコ(キク科ヤマハハコ属)も観られた。

高度を上げるにつれ、穂高連峰のほぼ全体が見えるようになってきた。

結局、岩場の登攀に手こずり、前常念岳に着いたのは10時55分になった。あまり食欲はなかったが、ここでパンを1つ食した。

前常念岳から常念岳にかけての尾根も、岩場であることに変わりがなかった。

ここまで登ると常念岳が見えるはずだが、ガスが掛かって山頂は見え隠れしていた。

ここで初めてザックから一眼レフを取り出して、山頂を確認した。

しばらくして、一度廃道となっていた常念乗越へ通じる道との分岐に出た。近道ではあるが上級者向きとあったので、荷物が多いことから通るのを止めた。

常念山脈の主稜線に着いたのは1時に近かった。槍ヶ岳はガスに隠れて見えなかった。

ふと見ると、ひとりのカメラマンがハイマツの中にカメラを向けていた。すぐにライチョウだとピンときた。急いで一眼レフをザックから取り出した。

見つけにくいが幼鳥もいた。幼鳥は数えると5羽いた。

親鳥は盛んに鳴いて幼鳥を呼んでいる。

幼鳥は食事に夢中だ。

その後親鳥が登山道に出て来て、幼鳥と共に道を横切ってハイマツの中に消えていった。

さて、ライチョウを観ている間に槍ヶ岳のガスが取れてきた。

常念岳の山頂に向かうかどうか悩んだ。山頂は空荷だとここから5分程度だ。

しかし、かなり疲れていた。また、明日の朝必ず登るので、今日の登頂は止めて常念乗越へ向けて下ることにした。

常念乗越へは300mあまり下る。途中で右足薬指が痛み出した。靴紐を調整しても治らない。結局、テント場までだましだまし歩いた。

岩の間にミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)が咲いていて、元気づけられた。

ようやくテント場に着いたのは、当初の予定通りの2時30分だった。この日の常念岳山頂をパスした分が、余計にかかった時間と相殺された。

テント場に着いて足の指を確認した。特に靴ずれの症状は出ていなかった。

相変わらず食欲は進まず、夕食には重いソーセージと昼に食べるつもりだったパンを1つ食べて済ませた。

この日の夕方はガスが出て来て、撮影はできなかった。結局、テントから出ることはなく、翌朝を迎えることになった。

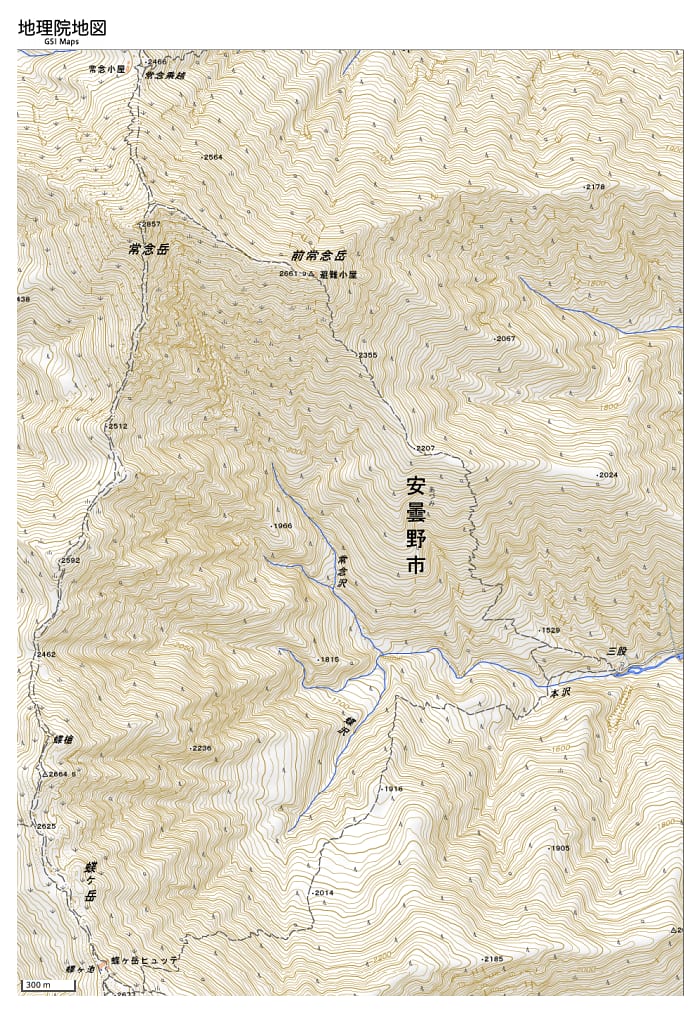

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その3に続く。

梯子を登ると穂高連峰が姿を現した。しかし、常念岳はまだ見えない。常念山脈の一角の蝶槍と、その奥に蝶ヶ岳らしき山が姿を見せていた。

常念岳とは、常に念じている僧がいる山という意味である。

その名の由来は、袈裟を纏った僧が雪形に現れるからとも言われるが、風に乗って読経の声が夜通し聞こえたからとの説もある。

私が今回この山を選んだのは、勿論この山の素晴らしさに魅かれたからだが、現在の自分の力量を試したいと思ったこともある。

さて、前常念岳への岩場に差し掛かると、高木は消えて、ハイマツとナナカマドなどの低木帯となった。

また、登山道脇に高山植物と呼ばれる花々が多く観られるようになってきた。

先ず目を引いたのは、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)である。まだ蕾のものが多かったが、数は多かった。

所々でウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)も咲いていた。

ツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)が多く観られるのも、この山の特徴だろう。

こちらはアオノツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かと思ったが、オオツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かもしれない。

ツガザクラより数が少ないように見えた。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)もきれいに咲いていた。

こちらはハイマツ(マツ科マツ属)の雄花だ。雌雄同株で、雄花は今年枝の基部に、雌花は先につく。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)は登山道脇に多かった。

ミヤマダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属)も多く観られた。

ミヤマゼンコ(せり科エゾノシシウド属)も多く観られた。

チングルマ(バラ科チングルマ属)は、前常念岳の山頂付近に多かった。

タカネヤハズハハコ(キク科ヤマハハコ属)も観られた。

高度を上げるにつれ、穂高連峰のほぼ全体が見えるようになってきた。

結局、岩場の登攀に手こずり、前常念岳に着いたのは10時55分になった。あまり食欲はなかったが、ここでパンを1つ食した。

前常念岳から常念岳にかけての尾根も、岩場であることに変わりがなかった。

ここまで登ると常念岳が見えるはずだが、ガスが掛かって山頂は見え隠れしていた。

ここで初めてザックから一眼レフを取り出して、山頂を確認した。

しばらくして、一度廃道となっていた常念乗越へ通じる道との分岐に出た。近道ではあるが上級者向きとあったので、荷物が多いことから通るのを止めた。

常念山脈の主稜線に着いたのは1時に近かった。槍ヶ岳はガスに隠れて見えなかった。

ふと見ると、ひとりのカメラマンがハイマツの中にカメラを向けていた。すぐにライチョウだとピンときた。急いで一眼レフをザックから取り出した。

見つけにくいが幼鳥もいた。幼鳥は数えると5羽いた。

親鳥は盛んに鳴いて幼鳥を呼んでいる。

幼鳥は食事に夢中だ。

その後親鳥が登山道に出て来て、幼鳥と共に道を横切ってハイマツの中に消えていった。

さて、ライチョウを観ている間に槍ヶ岳のガスが取れてきた。

常念岳の山頂に向かうかどうか悩んだ。山頂は空荷だとここから5分程度だ。

しかし、かなり疲れていた。また、明日の朝必ず登るので、今日の登頂は止めて常念乗越へ向けて下ることにした。

常念乗越へは300mあまり下る。途中で右足薬指が痛み出した。靴紐を調整しても治らない。結局、テント場までだましだまし歩いた。

岩の間にミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)が咲いていて、元気づけられた。

ようやくテント場に着いたのは、当初の予定通りの2時30分だった。この日の常念岳山頂をパスした分が、余計にかかった時間と相殺された。

テント場に着いて足の指を確認した。特に靴ずれの症状は出ていなかった。

相変わらず食欲は進まず、夕食には重いソーセージと昼に食べるつもりだったパンを1つ食べて済ませた。

この日の夕方はガスが出て来て、撮影はできなかった。結局、テントから出ることはなく、翌朝を迎えることになった。

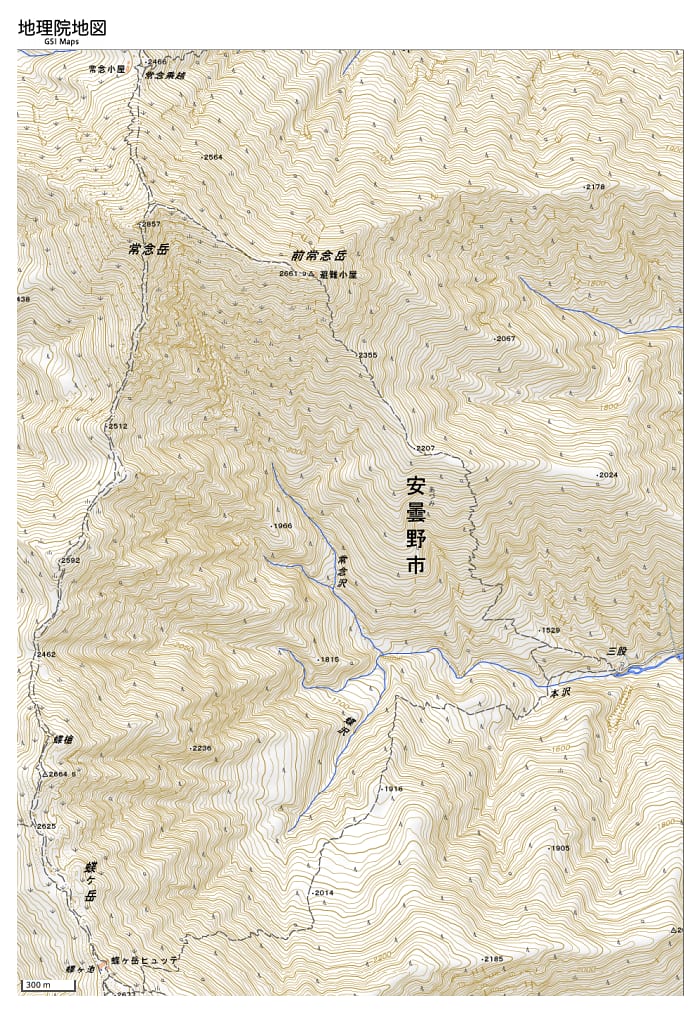

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その3に続く。