この記事は秋の薬師岳ハイキング(前編)からの続きです。

(薬師岳山頂から見た北薬師岳と手前の金作谷カール。遠くに立山、剱岳、後立山連峰)

山行初日の夜は19時半に就寝した。宵の時間にいっとき雨が降りテントが濡れたが、夜半に小用に出たときには、空に満天の星が輝いていて、天の川もくっきり観えた。冬の星座のオリオン座が東の空に顔を出していた。小用から帰るときテン場を横切るベージュ色をした小動物を観た。ネコほどの大きさで、ネコより太めの長い尻尾があった。テンだと思った。小動物はテントを避けるようにして、ぴょこぴょこと跳ねるように去って行った。

翌朝は1時半に目覚めた。空に星はなかった。

薬師岳の山頂に向けて出発したのが2時ちょうどだった。しかし忘れ物に気づき戻ったので、2度目の出発が2時8分となった。

寒くなかったがレインウエアの上下を着用し、手袋もはめて歩いた。

(地図はクリックすると大きくなります)

S氏が先に歩いてその後を筆者が続いた。薬師峠から薬師平までは沢登りで、沢を詰めると岩が重なる急登となった。15分ほど歩いたところで暑くなり、レインウエアの上を脱いだ。テン場から40分余り歩いて薬師平に着いた。途中から筆者が先に歩いた。道は緩やかな登りが続き、周囲にハイマツの葉先が白く光って見えていた。

3時37分に薬師岳山荘に到着した。山荘の軒下でしばらく休ませてもらった。寒暖計が7℃を示していた。風も出てきていたのでフリースを中に着て、さらにレインウエアを着た。ここから山頂までのコースタイムが50分だ。出るには早すぎるので、4時20分まで行動食を食べながら待つことにした。

ガスがかかっていたが、時折晴れ間から富山市の街明かりが見えていた。

4時20分に薬師岳山荘を出て山頂に向かった。風が強くなってきていた。時折ガスが晴れて星空が見えた。オリオン座が天頂に来ていた。

握りこぶしほどの石で埋まった道をジグザグに登っていった。ヘッドランプの明かりを頼りに踏み跡を忠実に辿った。

4時51分に避難小屋跡(石室)があるピーク(標高2895m)に着いた。西からの強い風を避けるため、5時ちょうどまで石室の東側の壁にもたれて休んだ。

5時14分に薬師岳の山頂に到着した。この日の一番乗りだった。

お社に参拝し、強い風を避けるためお社の東側に回ると、ちょうど良い岩があり腰掛けて日の出を待った。秒速10メートルほどの風が吹いていた。

10月6日の富山市の日の出時刻は5時50分で、それまでに30分余りあった。ガスが強い風で流されて、時折晴れて北薬師岳や立山連峰、後立山連峰の山々が見えていた。

(S氏撮影)

5時47分に東の空が明るく輝いたが、すぐに雲に隠された。

その後数分して雲の上から陽が昇った。

(S氏撮影)

その後太陽は雲に隠れ、周辺もガスに包まれてしまった。何人かがそれを見て下山していった。私たちはガスが晴れると信じて待った。20分ほどしてガスが晴れた。

山頂にいた20人ほどの登山者の中から、「来た~!」と声が上がった。冒頭の写真はその時に撮ったものだ。

(S氏撮影)

左の山が剱岳(標高2999m)、右の高い山が立山(同3015m)のようだ。右奥に見えているのは後立山連峰の山々のようだった。

結局、山頂に1時間7分滞在して、6時21分に来た道を戻った。

下山途中に、雲の隙間から槍ヶ岳が見え隠れしていた。

6時51分に薬師岳山荘に到着し、そこでレインウエアを脱いだ。

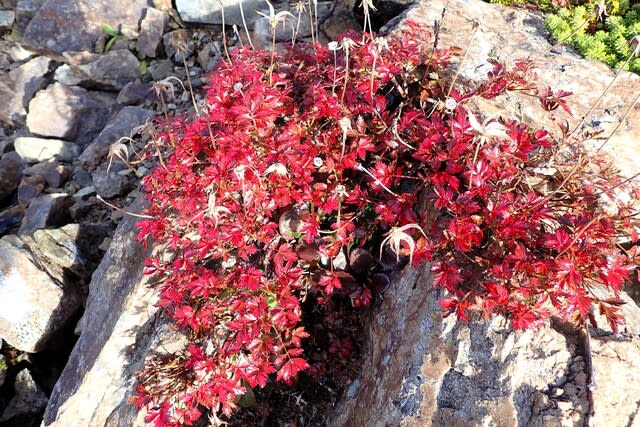

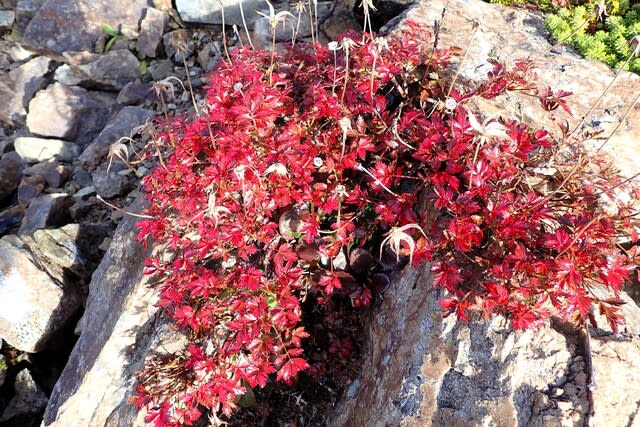

薬師岳山荘から薬師平まではS氏と離れて、筆者が写真を撮りながら先に歩いた。紅葉したクロマメノキやチングルマがきれいだった。

7時26分に薬師平に着き、ザックを下ろして10分余り休んだ。薬師平からは逆にS氏に先に行ってもらった。

(すれ違いのハイカーと槍ヶ岳)

(イワイチョウ)

7時29分にテン場に戻るとS氏がテントの撤収をほぼ終えていたので、筆者は水汲みと朝食の支度をした。

9時2分までテン場で休憩し、その後太郎山(標高2373m)へ向かった。太郎山からは薬師岳だけでなく、水晶岳や三俣蓮華岳などの山々が見渡せた。

太郎山から太郎平に下り、その後数カ所で休憩を取りながら、2人がそれぞれ自分のペースで下山した。最後は一緒になって12時40分に折立登山口に着いた。

下山後クルマで立山インターに向かう途中、立山吉峰温泉で汗を流した。高速道路に乗ったときには、北アルプスの山々は皆雲に隠れてしまっていた。短い晴天であった。

S氏とともに、楽しく歩けたことに感謝したい。

(ミヤマキンポウゲの残花)

(有峰湖に向かって下りていく)

(ゴゼンタチバナ)

(ツタウルシ)

(ブナの大木)

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

秋の薬師岳ハイキング(完)

(薬師岳山頂から見た北薬師岳と手前の金作谷カール。遠くに立山、剱岳、後立山連峰)

山行初日の夜は19時半に就寝した。宵の時間にいっとき雨が降りテントが濡れたが、夜半に小用に出たときには、空に満天の星が輝いていて、天の川もくっきり観えた。冬の星座のオリオン座が東の空に顔を出していた。小用から帰るときテン場を横切るベージュ色をした小動物を観た。ネコほどの大きさで、ネコより太めの長い尻尾があった。テンだと思った。小動物はテントを避けるようにして、ぴょこぴょこと跳ねるように去って行った。

翌朝は1時半に目覚めた。空に星はなかった。

薬師岳の山頂に向けて出発したのが2時ちょうどだった。しかし忘れ物に気づき戻ったので、2度目の出発が2時8分となった。

寒くなかったがレインウエアの上下を着用し、手袋もはめて歩いた。

(地図はクリックすると大きくなります)

S氏が先に歩いてその後を筆者が続いた。薬師峠から薬師平までは沢登りで、沢を詰めると岩が重なる急登となった。15分ほど歩いたところで暑くなり、レインウエアの上を脱いだ。テン場から40分余り歩いて薬師平に着いた。途中から筆者が先に歩いた。道は緩やかな登りが続き、周囲にハイマツの葉先が白く光って見えていた。

3時37分に薬師岳山荘に到着した。山荘の軒下でしばらく休ませてもらった。寒暖計が7℃を示していた。風も出てきていたのでフリースを中に着て、さらにレインウエアを着た。ここから山頂までのコースタイムが50分だ。出るには早すぎるので、4時20分まで行動食を食べながら待つことにした。

ガスがかかっていたが、時折晴れ間から富山市の街明かりが見えていた。

4時20分に薬師岳山荘を出て山頂に向かった。風が強くなってきていた。時折ガスが晴れて星空が見えた。オリオン座が天頂に来ていた。

握りこぶしほどの石で埋まった道をジグザグに登っていった。ヘッドランプの明かりを頼りに踏み跡を忠実に辿った。

4時51分に避難小屋跡(石室)があるピーク(標高2895m)に着いた。西からの強い風を避けるため、5時ちょうどまで石室の東側の壁にもたれて休んだ。

5時14分に薬師岳の山頂に到着した。この日の一番乗りだった。

お社に参拝し、強い風を避けるためお社の東側に回ると、ちょうど良い岩があり腰掛けて日の出を待った。秒速10メートルほどの風が吹いていた。

10月6日の富山市の日の出時刻は5時50分で、それまでに30分余りあった。ガスが強い風で流されて、時折晴れて北薬師岳や立山連峰、後立山連峰の山々が見えていた。

(S氏撮影)

5時47分に東の空が明るく輝いたが、すぐに雲に隠された。

その後数分して雲の上から陽が昇った。

(S氏撮影)

その後太陽は雲に隠れ、周辺もガスに包まれてしまった。何人かがそれを見て下山していった。私たちはガスが晴れると信じて待った。20分ほどしてガスが晴れた。

山頂にいた20人ほどの登山者の中から、「来た~!」と声が上がった。冒頭の写真はその時に撮ったものだ。

(S氏撮影)

左の山が剱岳(標高2999m)、右の高い山が立山(同3015m)のようだ。右奥に見えているのは後立山連峰の山々のようだった。

結局、山頂に1時間7分滞在して、6時21分に来た道を戻った。

下山途中に、雲の隙間から槍ヶ岳が見え隠れしていた。

6時51分に薬師岳山荘に到着し、そこでレインウエアを脱いだ。

薬師岳山荘から薬師平まではS氏と離れて、筆者が写真を撮りながら先に歩いた。紅葉したクロマメノキやチングルマがきれいだった。

7時26分に薬師平に着き、ザックを下ろして10分余り休んだ。薬師平からは逆にS氏に先に行ってもらった。

(すれ違いのハイカーと槍ヶ岳)

(イワイチョウ)

7時29分にテン場に戻るとS氏がテントの撤収をほぼ終えていたので、筆者は水汲みと朝食の支度をした。

9時2分までテン場で休憩し、その後太郎山(標高2373m)へ向かった。太郎山からは薬師岳だけでなく、水晶岳や三俣蓮華岳などの山々が見渡せた。

太郎山から太郎平に下り、その後数カ所で休憩を取りながら、2人がそれぞれ自分のペースで下山した。最後は一緒になって12時40分に折立登山口に着いた。

下山後クルマで立山インターに向かう途中、立山吉峰温泉で汗を流した。高速道路に乗ったときには、北アルプスの山々は皆雲に隠れてしまっていた。短い晴天であった。

S氏とともに、楽しく歩けたことに感謝したい。

(ミヤマキンポウゲの残花)

(有峰湖に向かって下りていく)

(ゴゼンタチバナ)

(ツタウルシ)

(ブナの大木)

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

秋の薬師岳ハイキング(完)