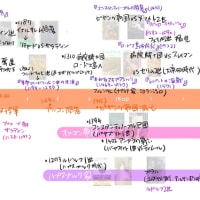

『イスラーム世界史』

後藤明

イスラームを軸にした歴史を

ガーっと駆け抜ける一冊。

ひとつあたりの章を短く端的にしてくれているので

読みやすいけれど、

どうしても説明足らずな部分はある。

まあ、気になるところは自分で補完すればいいか。

イスラーム視点で歴史概観できる本はありがたし。

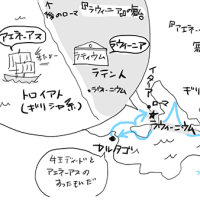

パルチア王国(BC247-228)とかは

名前は知ってたけど中身は全然知らなかった。

中央アジアの騎馬遊牧民族で、

ヘレニズム後のギリシア語共通語時代から

再びペルシア語を復活させた王朝でもある。

へえ〜。

さらにササン朝ペルシアへとペルシア人国家は移行。

ゾロアスター教、マニ教、ネストリウス派の保護など

宗教に寛容であるがゆえに学術都市が発展する。

そしてイスラム教爆誕。

ウマイヤ朝に続いてはアッバース朝へ、

ムスリム商人の交易活動が活発になり、

首都バグダードも栄える。

5代目のハールーン・アッラシードは

『千夜一夜物語』にも登場している王様。

え、そうなの?!

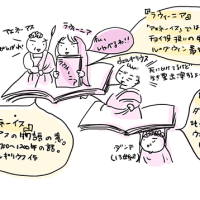

キリスト教異端のネストリウス派が保護された

ジュンディーシャープールは超絶学術都市。

ギリシャ語からシリア語へ、さらにアラビア語への翻訳が捗る。

数学・天文学・医学がイスラーム世界で発展する土壌。

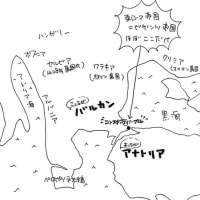

962年、ガズナ王朝はトルコ系マムルーク(奴隷兵士)の

軍団が独立。トルコ系王朝のさきがけ。

1038年、セルジューク朝は自由人トルコ人の王朝。

トルコ人王朝は、文官にイラン人を採用、

文書はトルコ語ではなくペルシア語になる。

この頃から18世紀あたりまで、

シルクロードでの交易に伴って

ペルシア語が広範囲な共通語だったそうです。

ほへえ〜。

12世紀、中国のお話し。

金に滅ぼされた遼の遺民が中央アジアで西遼をつくる。

西遼=カラ・キタイである。

お、なんかコネクトした感があるぞ。

カラ・キタイはカラ・ハン朝やセルジューク朝を圧迫する。

14世紀はキプチャク・ハン国ができる。

キプチャク草原の騎馬遊牧民と、ヴォルガ・ブルガール人の国。

このロシア森林地帯のルス人(キリスト教徒)が

ムスリムのことを「タタール人」と呼んでいたそうです。

その後、ルス人盟主モスクワ大公が独立して

キリスト教国を樹立。

あ、なんかコネクトしたね。

というわけで、ちょっと飛んだところもあったけれど、

イスラーム視点で歴史を疾走できた、良い一冊でした。

楽しかった。

後藤明

イスラームを軸にした歴史を

ガーっと駆け抜ける一冊。

ひとつあたりの章を短く端的にしてくれているので

読みやすいけれど、

どうしても説明足らずな部分はある。

まあ、気になるところは自分で補完すればいいか。

イスラーム視点で歴史概観できる本はありがたし。

パルチア王国(BC247-228)とかは

名前は知ってたけど中身は全然知らなかった。

中央アジアの騎馬遊牧民族で、

ヘレニズム後のギリシア語共通語時代から

再びペルシア語を復活させた王朝でもある。

へえ〜。

さらにササン朝ペルシアへとペルシア人国家は移行。

ゾロアスター教、マニ教、ネストリウス派の保護など

宗教に寛容であるがゆえに学術都市が発展する。

そしてイスラム教爆誕。

ウマイヤ朝に続いてはアッバース朝へ、

ムスリム商人の交易活動が活発になり、

首都バグダードも栄える。

5代目のハールーン・アッラシードは

『千夜一夜物語』にも登場している王様。

え、そうなの?!

キリスト教異端のネストリウス派が保護された

ジュンディーシャープールは超絶学術都市。

ギリシャ語からシリア語へ、さらにアラビア語への翻訳が捗る。

数学・天文学・医学がイスラーム世界で発展する土壌。

962年、ガズナ王朝はトルコ系マムルーク(奴隷兵士)の

軍団が独立。トルコ系王朝のさきがけ。

1038年、セルジューク朝は自由人トルコ人の王朝。

トルコ人王朝は、文官にイラン人を採用、

文書はトルコ語ではなくペルシア語になる。

この頃から18世紀あたりまで、

シルクロードでの交易に伴って

ペルシア語が広範囲な共通語だったそうです。

ほへえ〜。

12世紀、中国のお話し。

金に滅ぼされた遼の遺民が中央アジアで西遼をつくる。

西遼=カラ・キタイである。

お、なんかコネクトした感があるぞ。

カラ・キタイはカラ・ハン朝やセルジューク朝を圧迫する。

14世紀はキプチャク・ハン国ができる。

キプチャク草原の騎馬遊牧民と、ヴォルガ・ブルガール人の国。

このロシア森林地帯のルス人(キリスト教徒)が

ムスリムのことを「タタール人」と呼んでいたそうです。

その後、ルス人盟主モスクワ大公が独立して

キリスト教国を樹立。

あ、なんかコネクトしたね。

というわけで、ちょっと飛んだところもあったけれど、

イスラーム視点で歴史を疾走できた、良い一冊でした。

楽しかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます