台風11号が過ぎた翌日、青空どころか、京都も長く雨が降り続きました。

長引く大雨で土砂災害や河川氾濫の危険が高まり、10万世帯24万人に避難勧告がだされました。

京都を代表する鴨川や桂川(嵐山渡月橋付近も)も氾濫注意水位を越えました。

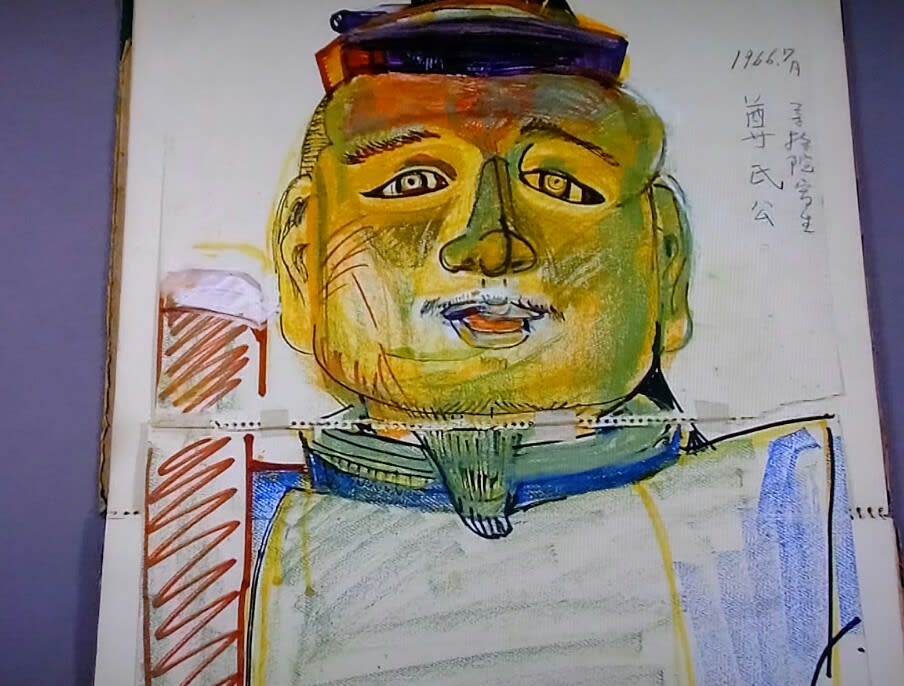

地元新聞の画像

私は二年前の嵐山渡月橋の氾濫が頭を過りました。

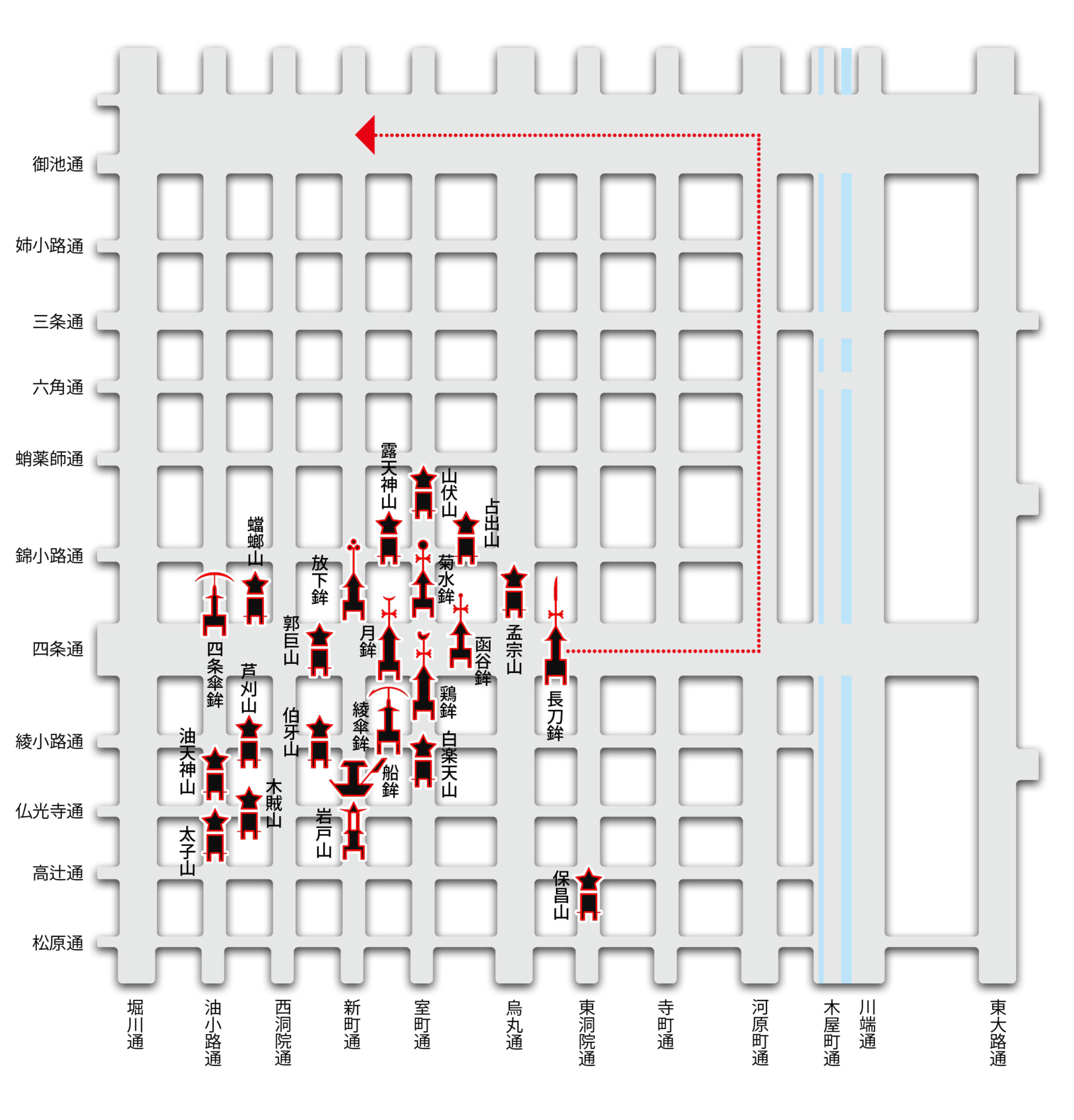

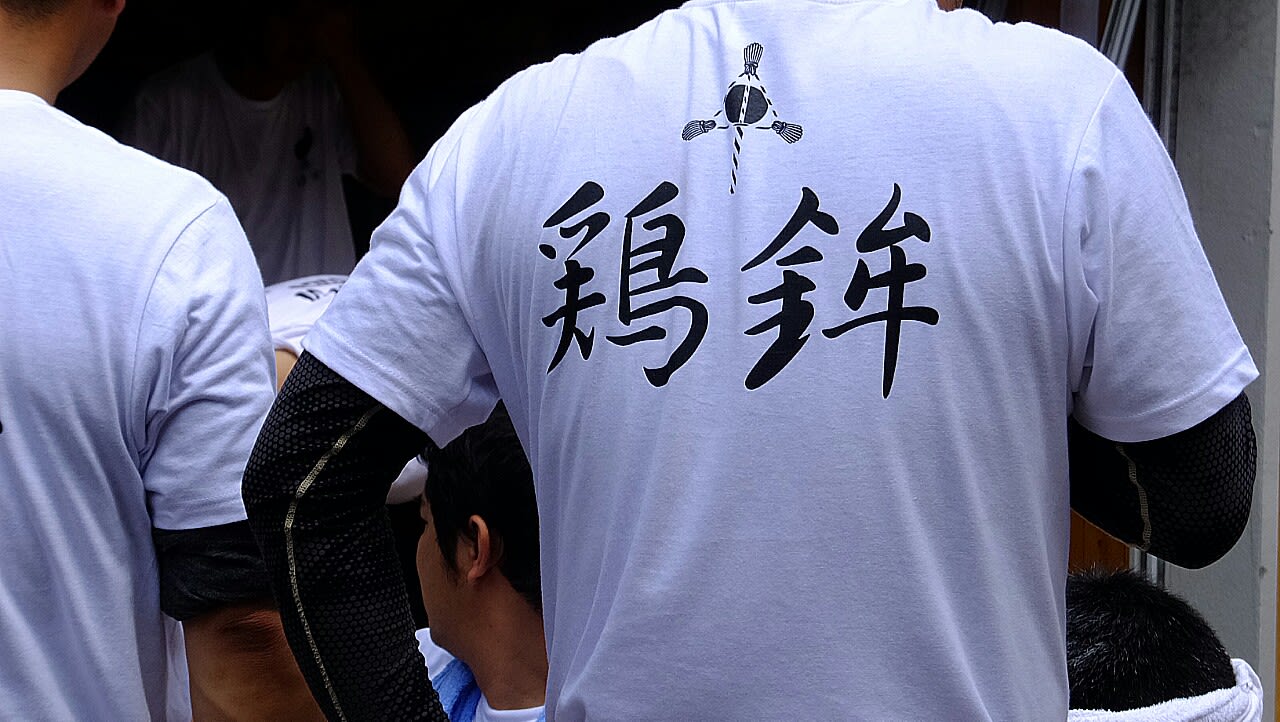

台風通過中は風雨もそれほど強くなく、私も祇園祭の巡行撮影に行っていました。

まさか、通過後にこれほど雨が降るとは思いもしませんでした。

そんな昨日、私はまだ雨が降るなか 開園時間が7時半になった植物園に向かいました。

昨年も見ましたが、バオバブの開花を見たかったのです。

バオバブの花は夜に咲き、一日花で昼には落花します。

バオバブ観賞のため温室も特別に7時半から8時半まで開けてくれています。

アフリカバオバブの花

説明板です。

バオバブの花はつぎつぎ開花しますので、しばらくは楽しめると思います。

温室の花、二種撮影しました。

チリの国花(ラパジュリア・ロセア)

ムシトリスミレの仲間

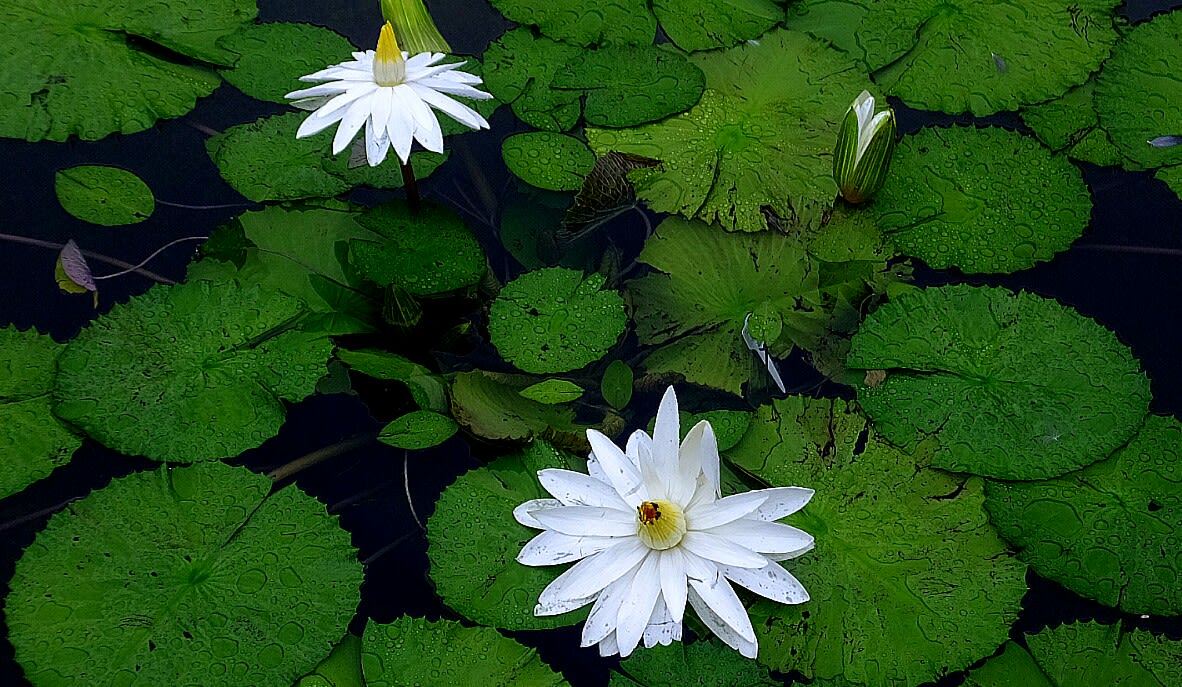

温室前の池の睡蓮、まだ見頃続きです。

台風翌日でしたので、園内は花びら、葉っぱ、小枝などが散乱しています。

ハナモモの木も折れ、雨風の影響は小さくないです。

昨日の雨に濡れた山野草も撮影しました。

台風の後でも健気に花を咲かせています。

コオニユリ

まだまだ桔梗は見頃です。

ヒオウギ

ウツギグサ

ベニスジヤマユリ

イワタバコ、遠くにありズームしましたが、いまいちです。

レンゲショウマ

キレンゲショウマ

エゾミソハギ

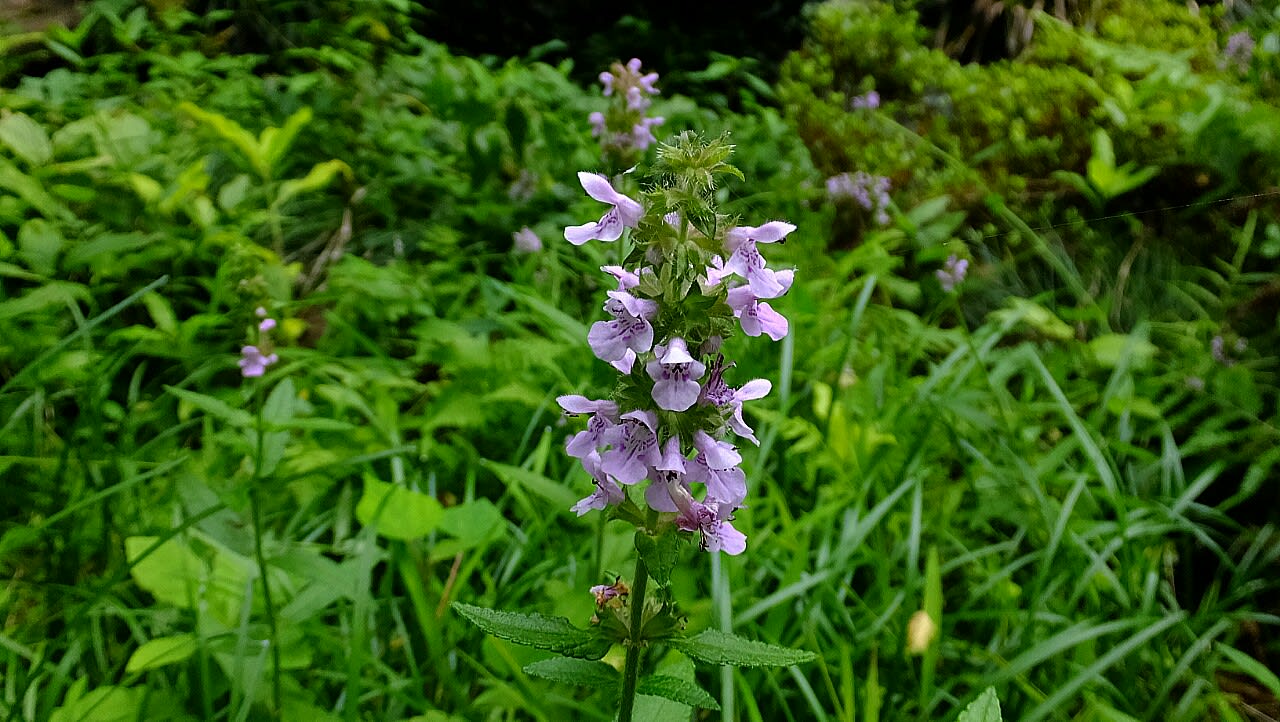

ナツノタムラソウ

マスヒトハギ

ヤマシャクヤクの実

カリガネソウ

ハルノタムラソウ