ナチスが行ったホロコーストは、ユダヤ人をスケープゴートの対象としたものであることが挙げられるが生贄や身代わりといった、聖書由来の言葉である。

奇しくも我々日本人は広い意味で先の大戦と狭義では南京事件にスケープゴートとして戦犯が存在した。

戦争を行う当事国両方に大義が存在するように日本もアジアの解放、自存自衛、人種差別撤廃などの大義が存在した。

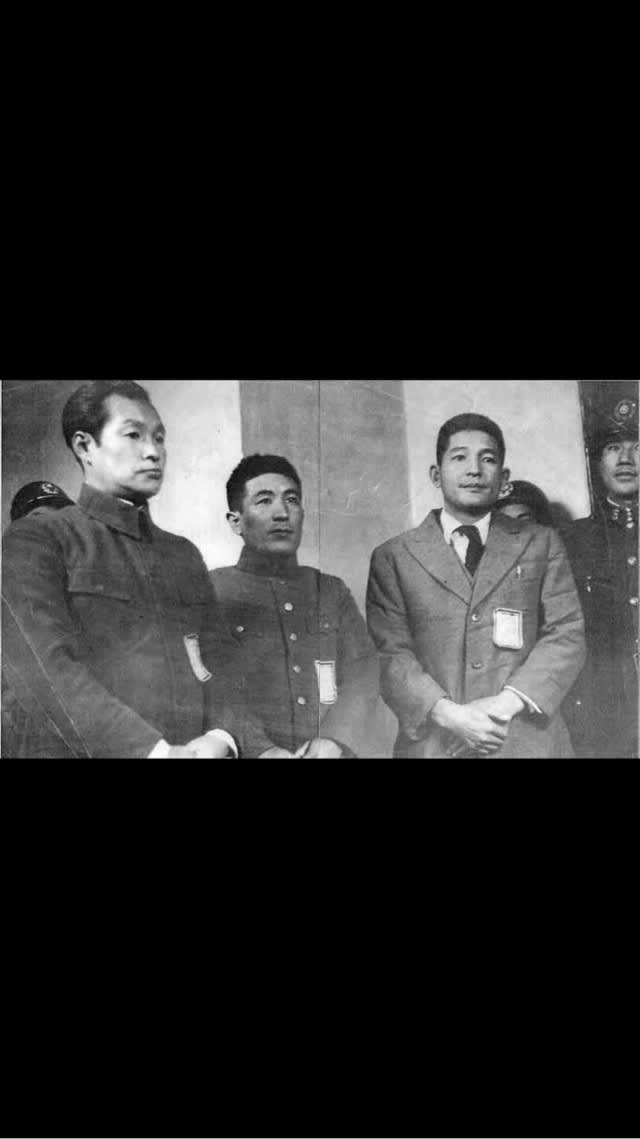

百人斬り競争と呼ばれ、軍刀で敵を斬る競争(フィクション)で2名の日本兵が戦意高揚、戦力鼓舞の名の下に新聞で大々的に報じられ、敗戦と同時に南京事件の戦犯として処刑された。

冤罪であることを薄々気づいていながら彼等を守ることもしなかった日本人は文字通り身代わり、生贄として戦勝国に差し出したのである。

その汚名を雪ぐ為の裁判が向井少尉の娘さんらと稲田朋美弁護士によって行われた。以下毎日、朝日、産経の裁判結果の記事をコピペする。

【毎日】

1937年に中国兵の「百人斬(ぎ)り競争」をしたと報じられ、戦後に処刑された旧日本軍将校2人の遺族が「虚偽の報道で名誉を傷つけられた」として、毎日新聞社と朝日新聞社、柏書房、ジャーナリストの本多勝一氏に計3600万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(土肥章大裁判長)は23日、原告の請求を棄却した。

判決などによると、東京日日新聞(現毎日新聞)は37年11~12月、南京へ向かう途中に2人が競って中国兵を切り倒す「百人斬り」をしたと報道。本多氏は朝日新聞社発行の著書「中国の旅」(81年)や柏書房から発行した共著「南京大虐殺否定論13のウソ」(99年)などで「百人斬り」に言及した。原告は「戦意高揚のため創作された虚偽の記事や記載で、遺族として名誉を傷つけられた」と主張していた。

土肥裁判長は、記事は2人が記者に「百人斬り」の話をしたことが契機となっていることや、百人斬りの真否が歴史的事実として定まっていないことなどから「虚偽であるとまでは認められない」と判断。さらに、毎日新聞社については、提訴が記事掲載から20年を超えていることから、損害賠償請求権が消滅する除斥期間を経過したと認定した

【朝日】

旧日本軍の将校2人が戦時中の1937年に中国で「百人斬(ぎ)り競争」をしたとする当時の新聞報道や、のちにこの問題を扱った書籍をめぐり、遺族が「虚偽の事実を書かれ、名誉を傷つけられた」などとして、朝日、毎日両新聞社と本多勝一・元朝日新聞記者らを相手に出版差し止めや謝罪広告の掲載、計3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。土肥章大(どい・あきお)裁判長は請求をすべて棄却した。

当時少尉だった将校2人の遺族が03年4月に提訴。37年当時、両少尉が中国兵を日本刀で殺害した人数を競う「百人斬り競争」をしたと報じた東京日日新聞(現・毎日新聞)の記事と、本多氏が執筆し、朝日新聞社が出版した書籍「中国の旅」と「南京への道」の記述などを問題とした。

原告側の「死者への敬愛追慕の情を侵害した」との主張について、判決は「表現行為が違法となるのは『一見して明白に虚偽』である場合」との基準を示したうえで、記事は「両少尉が記者に百人斬り競争の話をしたことがきっかけで掲載された」などと認定。「本多氏が論拠とした関係者の著述なども一概に虚偽とは言えない」などとして、書籍の記述が「一見して明白に虚偽だとはいえない」と判断した。

原告側の「死者や遺族の名誉を棄損した」との主張についても、「死亡によって名誉などの人格権は消滅する」「記述は遺族の生活状況などについて言及していない」などとして退けた。

【産経】

いくら表現の自由があるといっても、あり得ない事実を報道することがジャーナリストとして許されるのか」。「百人斬り」の責任を問われて処刑された向井敏明少尉の二女、田所千恵子さん(64)=千葉県成田市=は二十三日、謝罪広告掲載などの請求が棄却された判決後の会見で、憤りを語った。

田所さんは会見で「『百人斬り』はなかったと確信している。明確にされなかったことが残念」と苦渋の表情。ただ「多くの激励でここまできた。感謝です」と前向きな姿勢をみせた。

田所さんは、父の遺言状を持参して判決に臨んだ。「私の事は世界も正しく見てくれる日も来ます。世間様にも正しく知らせて下さい」-。中国の獄中から家族にあてられたもので、B4判のわら半紙に十五枚、家族への思いがつづられている。「父の願いを果たすことができず残念です」と唇をかんだ。

田所さんは中学時代に「戦犯の子」と呼ばれるなど、苦痛を受けてきた。ただ、「百人斬り」もいつかは忘れ去られるだろうという淡い期待があった。

だが昭和四十六年、本多勝一氏が朝日新聞の連載で紹介すると、定期的にメディアなどで取り上げられるように。百人斬りを事実とする出版物も刊行され、「史実」として授業に取り上げる学校も出てきたという。

消え去るどころか、ますますクローズアップされる父の汚名。「職場でも、みんな腫れ物に触るように私に接するようになった」。そんな中、無念を晴らすのが娘の使命だと思い、今回の訴訟に踏み切った。

判決では主張が認められなかったが、「まだ先がある」と気を取り直す。「日本が戦時中に中国で行ったとされる“蛮行”がどれほど間違いなのか、明らかにしなくては」。訴訟でも控訴する方針で、父の汚名をはらすつもりだ。

≪同僚カメラマン「作り話」を証言 疑問残る事実認定≫

南京攻略の際に二人の旧日本陸軍将校が「百人斬り」を競ったとする報道が争われた訴訟で、東京地裁の判決は、「当時の記述が明白に虚偽とはいえない」としたが、「百人斬り」が極めて疑わしいことは多くの識者が指摘してきた。

南京攻略戦は銃撃戦が主で、日本刀による“殺人ゲーム”は起こり得なかったとされる。また、野田毅少尉は大隊副官、向井敏明少尉は歩兵砲小隊長で、白兵戦に参加することはあり得ず、日本刀で百人斬ることも不可能とされている。

両少尉は戦後の南京軍事法廷にかけられ、一貫して無実を訴えた。両少尉の弁護を行った中国人弁護士は、東京日日新聞記者が「この記事は、記者が実際に目撃したものではない」と明言していることや、その他の目撃者、遺体などの証拠が皆無であることを主張したが、法廷は新聞記事を唯一の証拠に銃殺刑を言い渡した。

これに疑問を持ったノンフィクション作家の鈴木明氏は「『南京大虐殺』のまぼろし」で克明な検証の結果、冤罪(えんざい)を指摘し、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した。

記事を書いた東京日日新聞の記者は死去したが、同僚カメラマンは産経新聞の取材などに「あれは戦意高揚のための作り話だった」と明らかにし、今回の訴訟でも高齢をおして同様の証言を行っている。